5フォース分析のやり方とは?初心者でも実践できる完全ガイド

業界構造の理解と戦略判断に有効

5フォース分析は「競合」「新規参入」「代替品」「買い手」「売り手」の5要因を分析し、業界の収益性や競争環境を把握することで、参入判断や戦略見直しの土台を提供する。

客観的データと明確な手順が分析の質を左右する

業界定義の明確化、客観的データの収集、多角的な視点による分析が、バイアスのない精度の高い結果につながる。

分析結果を戦略と実行に結びつけることが本質

ポジショニング戦略の選定と競争要因への具体策の実行が分析の価値を最大化し、継続的な競争優位の確立には定期的な見直しが欠かせない。

ビジネス環境の分析に悩んでいませんか?「自社の業界における競争状況を把握したい」「新規事業の市場参入判断に役立つフレームワークが知りたい」「競合分析を体系的に進めたい」と考えているなら、5フォース分析(ファイブフォース分析)が最適なツールです。

この記事では、経営戦略の権威マイケル・ポーターが提唱した5フォース分析について、その基本概念から具体的な実施方法、活用事例まで徹底解説します。業界の競争環境を構造的に理解し、効果的な戦略立案に役立てるための実践的なガイドです。

5フォース分析は、自社を取り巻く外部環境を5つの競争要因に分類し、それぞれがどの程度の脅威となるかを評価するフレームワークです。これにより、業界の収益性を左右する要因を特定し、競争優位を確立するための戦略的洞察を得ることができます。

初心者でもわかりやすく実践できるよう、ステップバイステップの手順とテンプレートを用意しました。この記事を読めば、5フォース分析を実際のビジネス課題に適用し、戦略的な意思決定に活かせるようになります。

それでは、5フォース分析の基本から実践的なやり方まで、詳しく見ていきましょう。

5フォース分析とは?初心者にもわかりやすく解説

5フォース分析(ファイブフォース分析)とは、業界の競争環境を体系的に分析するためのフレームワークです。1980年に経営学者マイケル・ポーターによって著書「競争の戦略」で提唱されました。このフレームワークは、企業が業界内でどのように競争優位を築くことができるかを理解するための強力なツールとして、現在でも世界中の企業や経営コンサルタントに広く活用されています。

5フォース分析の基本概念と定義

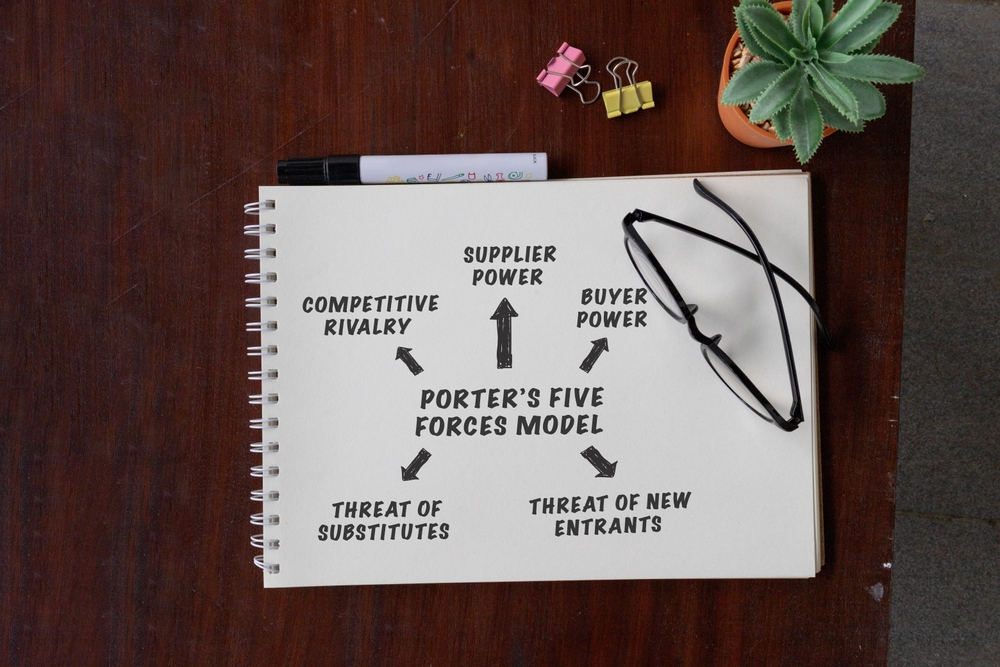

5フォース分析では、企業を取り巻く外部環境(特にミクロ環境)を5つの競争要因に分類し、それぞれの要因が企業の収益性にどのような影響を与えるかを分析します。この5つの要因(5フォース)は以下の通りです:

- 既存の競合他社との競争の激しさ

- 新規参入者の脅威

- 代替品・代替サービスの脅威

- 買い手(顧客)の交渉力

- 売り手(サプライヤー)の交渉力

これらの要因がそれぞれ「脅威」として働くほど、業界の収益性は低下する傾向にあります。逆に、これらの脅威が弱ければ、その業界では高い収益性が期待できるというのが5フォース分析の基本的な考え方です。

マイケル・ポーターが提唱した経営フレームワークの歴史

マイケル・ポーターはハーバード・ビジネススクールの教授で、経営戦略論の第一人者として知られています。彼が1980年代に提唱した競争戦略の理論は、それまでの経営理論に革命をもたらしました。

それ以前の経営戦略は主に企業の内部資源に焦点を当てていましたが、ポーターは外部環境、特に業界構造が企業の収益性に与える影響を重視しました。彼の理論によれば、企業の成功は単に効率的な経営だけでなく、自社が属する業界の構造と、その中でのポジショニングによって大きく左右されるのです。

なぜ今でも5フォース分析が重要なのか

デジタル化やグローバル化が進む現代ビジネスにおいても、5フォース分析は依然として重要なツールであり続けています。その理由はいくつかあります:

- 体系的な外部環境分析:感覚的ではなく、構造的に業界を理解できる

- 競争要因の可視化:抽象的な「競争」を具体的な要素に分解できる

- 戦略立案の基礎:自社のポジショニングや差別化戦略を考える土台となる

- 業界の収益性予測:参入や撤退の判断材料として活用できる

特に不確実性が高まる現代のビジネス環境では、業界構造を深く理解することの重要性はますます高まっています。単なるトレンド分析ではなく、構造的な理解を提供する5フォース分析は、持続的な競争優位を構築するための基盤となるのです。

競争優位性を理解するためのツールとしての価値

5フォース分析の最大の価値は、「なぜある業界では高い利益率を維持できるのに、別の業界では激しい価格競争に陥るのか」といった疑問に答えを与えてくれることにあります。

例えば、高級ブランド品市場では新規参入の障壁が高く、代替品の脅威も限定的であるため、高い収益性を維持できます。一方、コモディティ化が進んだ電子機器市場では、競合他社との競争が激しく、買い手の交渉力も強いため、利益率の確保が難しくなっています。

5フォース分析を通じて、このような業界構造の違いを理解することで、自社がどのような戦略を取るべきかの指針が得られます。競争が激しい要素に対しては防御策を講じ、有利な要素を活かした戦略を立てることで、持続的な競争優位を確立することができるのです。

次のセクションでは、5フォース分析を通じて具体的に何がわかるのか、そしてその結果をどのように戦略に活かせるのかについて詳しく見ていきましょう。

5フォース分析で何がわかる?戦略への活かし方

5フォース分析を実施すると、単なる競合分析を超えた多くの重要な洞察が得られます。このセクションでは、5フォース分析を通じて明らかになる情報と、それをどのように戦略立案に活用できるかを解説します。

業界の競争構造と収益性

5フォース分析の最も基本的な成果は、業界全体の競争構造と収益性の把握です。各競争要因の強さを分析することで、以下のような重要な情報が明らかになります:

- 業界全体の収益性レベルとその持続可能性

- 収益性を左右する最も影響力の大きい競争要因

- 短期的・長期的に業界構造がどのように変化していく可能性があるか

- 業界内でのパワーバランスと価値分配の構造

例えば、製薬業界では特許保護による新規参入障壁が高く、代替品も限られているため、高い収益性が維持されています。一方、小売業界では競合他社が多く、参入障壁も低いため、利益率は総じて低くなる傾向があります。

こうした業界構造の理解は、新規参入の判断や事業拡大の検討、あるいは既存事業の位置づけを考える上で非常に重要な指針となります。自社が属する業界が構造的に収益性の低い業界であれば、無理に市場シェアを追求するよりも、ニッチ市場での差別化や事業の多角化を検討する必要があるかもしれません。

自社の強みと脅威の発見

5フォース分析は業界全体の構造を明らかにするだけでなく、その中での自社のポジションを評価する上でも有効です。各競争要因について詳細に分析することで、以下のような自社固有の強みと脅威が浮き彫りになります:

強みの発見

自社の強みは、5つの競争要因のそれぞれに対する耐性として現れます:

- 競合他社との競争:独自の技術や特許、ブランド力など、競合との差別化ポイントはあるか

- 新規参入への耐性:規模の経済、学習曲線効果、ブランドロイヤルティなど、参入障壁を高める自社の資産はあるか

- 代替品への耐性:代替品に対して明確な優位性を持つ製品特性や顧客関係はあるか

- 買い手に対する交渉力:製品の独自性や切り替えコストの高さなど、買い手に対する優位性はあるか

- 売り手に対する交渉力:原材料の多様化や垂直統合など、サプライヤーへの依存度を下げる仕組みはあるか

脅威の発見

同時に、自社が直面する脅威も明確になります:

- どの競争要因が自社の収益を最も圧迫しているか

- 今後悪化する可能性の高い競争要因はどれか

- 競合他社や新規参入者が活用できる自社の弱点は何か

これらの強みと脅威を正確に把握することで、効果的な戦略を立案するための基盤ができあがります。

効果的な戦略立案プロセス

5フォース分析の結果を戦略立案に活かすためには、以下のようなプロセスが効果的です:

業界ポジショニングの決定

分析結果に基づいて、業界内でのポジショニング戦略を決定します。ポーターによれば、基本的な競争戦略は以下の3つに分類されます:

- コストリーダーシップ戦略:最も低いコスト構造を実現し、価格競争に強い体制を構築する

- 差別化戦略:独自の価値を提供し、プレミアム価格を実現する

- 集中戦略:特定の市場セグメントに注力し、そこでコストリーダーシップか差別化を実現する

5フォース分析の結果から、自社の強みを最大限活かせる戦略を選択します。

競争要因への対応策

次に、自社にとって不利な競争要因の影響力を弱める、または有利な要因の影響力を強める戦略を検討します:

- 競合他社との競争緩和:差別化を強化する、非価格競争に持ち込む

- 参入障壁の強化:特許取得、ブランド投資、規模の経済の追求

- 代替品への対応:製品性能の向上、顧客体験の改善、スイッチングコストの創出

- 買い手の交渉力低減:製品ラインの拡大、顧客ロイヤルティプログラムの導入

- 売り手の交渉力低減:複数の調達先開拓、後方統合、標準化部品の使用

具体的なアクションプラン

最後に、選択した戦略を実現するための具体的なアクションプランを策定します:

- 短期的に実施すべき施策(6ヶ月以内)

- 中期的に取り組むべき施策(6ヶ月〜2年)

- 長期的な戦略目標(2年以上)

このプロセスを通じて、5フォース分析の結果を具体的な事業戦略に落とし込むことができます。

実際のビジネス意思決定への応用例

5フォース分析は、様々なビジネス意思決定に応用できます。以下にいくつかの具体例を示します:

新規事業への参入判断

ある大手電機メーカーが家庭用ロボット市場への参入を検討していました。5フォース分析の結果、以下のことが明らかになりました:

- 競合他社は数社のみで、まだ寡占状態ではない

- 技術的参入障壁は高いが、同社には対応可能なリソースがある

- 代替品(従来の家電製品)との差別化が明確

- 買い手(消費者)の交渉力は中程度

- 主要部品の供給元は限られており、売り手の交渉力は高い

この分析に基づき、同社は参入を決定しましたが、最大の脅威である「売り手の交渉力」に対処するため、核となる部品の内製化を同時に進める戦略を採用しました。

価格戦略の見直し

ある小売企業は、競合との価格競争に巻き込まれ、利益率が低下していました。5フォース分析を実施したところ、「買い手の交渉力」と「競合他社との競争」が特に強い脅威となっていることが判明。

この結果を受けて、単純な値下げ競争から脱却し、以下の戦略に転換しました:

- プライベートブランド商品の開発による差別化

- 顧客ロイヤルティプログラムの強化

- 店舗体験の向上によるサービス差別化

その結果、価格引き下げ圧力を緩和し、収益性を回復させることに成功しました。

事業撤退の判断

ある製造業企業は、長年続けてきた事業ラインの継続について悩んでいました。5フォース分析を実施したところ、業界構造が急速に悪化していることが明らかになりました:

- 新興国メーカーの参入により競争が激化

- 技術革新により参入障壁が低下

- 代替技術の台頭

- 大手顧客による価格引き下げ圧力の増大

この分析結果に基づき、同社は当該事業からの段階的撤退を決定し、成長が見込める他の事業分野へのリソース集中を図りました。

次のセクションでは、5フォース分析の中核となる5つの要素について、より詳しく解説していきます。

5フォース分析の5つの要素

5フォース分析の核心は、業界の競争環境を形作る5つの要素(フォース)です。この5つの力がそれぞれどの程度強いかによって、業界の収益性や競争の激しさが決まります。このセクションでは、各要素について詳しく解説し、分析のポイントを紹介します。

既存競合他社との競争

最も直接的な競争要因である「既存競合他社との競争」は、同じ市場で活動する企業同士の競い合いを指します。この要因は、以下のような状況で強まります:

- 競合他社の数が多い

- 業界の成長率が低い

- 製品の差別化が少ない(コモディティ化)

- 固定費や在庫コストが高い

- 撤退障壁が高い(専用設備への投資、規制など)

- 競合他社の戦略的重要性が高い

例えば、航空業界では多くの企業が限られた路線で競争し、固定費(航空機リース、維持費)が高く、製品(座席)の差別化が難しいため、価格競争が激しくなる傾向があります。一方、高級腕時計市場では、各ブランドが独自の歴史と技術で差別化しているため、直接的な価格競争が抑制されています。

分析のポイント

既存競合他社との競争を分析する際には、以下の点に注目すると効果的です:

- 市場シェアの分布(寡占か分散か)

- 主要競合他社の戦略と強み・弱み

- 競争の焦点(価格、品質、サービス、イノベーションなど)

- 業界の成長性(成熟市場では競争が激化しやすい)

- 競合他社の差別化戦略

この要因が強い場合、差別化戦略の強化やコスト競争力の向上、あるいはブルーオーシャン(競争の少ない市場空間)の創出が重要になります。

新規参入の脅威

「新規参入の脅威」は、新たな企業が市場に参入してくる可能性とその影響を示します。参入障壁が低い市場ほど、この脅威は強くなります。新規参入の脅威を左右する主な要因には、以下のようなものがあります:

- 規模の経済性(大量生産によるコスト優位性)

- 製品差別化と顧客ロイヤルティ

- 資本要件(初期投資額の大きさ)

- 切替コスト(顧客が他社製品に乗り換えるコスト)

- 流通チャネルへのアクセス

- 法的規制や特許

- 既存企業の報復可能性

例えば、製薬業界では研究開発に多額の投資が必要で、特許保護もあり、規制も厳しいため、新規参入の脅威は比較的低くなっています。一方、オンラインサービス業では、初期投資が少なく、物理的な制約も少ないため、新規参入が容易な傾向があります。

分析のポイント

新規参入の脅威を分析する際には、以下の点に注目すると良いでしょう:

- 過去数年間の新規参入の実績と成功率

- 技術革新による参入障壁の変化傾向

- 潜在的参入者の特定(隣接業界の企業など)

- 参入障壁を高める自社の取り組み状況

- グローバル市場からの参入可能性

この要因の脅威が強い場合、参入障壁を高める戦略(特許取得強化、ブランド投資増加など)や、先行者利益を最大化する施策が重要になります。

代替品の脅威

「代替品の脅威」とは、顧客のニーズを異なる方法で満たす製品やサービスが、自社製品の需要を奪う可能性を指します。代替品は必ずしも同じカテゴリーの製品ではなく、まったく異なる方法で同じ顧客ニーズを満たすものも含まれます。代替品の脅威を評価する主な要因は以下の通りです:

- 代替品のコストパフォーマンス

- 代替品への切替コスト

- 顧客の代替品への志向性

- 代替品の技術進化速度

例えば、動画レンタル店はストリーミングサービスという代替品によって大きな影響を受けました。また、デジタルカメラ市場はスマートフォンに内蔵されたカメラ機能の向上という代替品の台頭により大きく縮小しました。

分析のポイント

代替品の脅威を分析する際には、以下のポイントに注目すると効果的です:

- 顧客の本質的なニーズは何か(表面的な製品機能ではなく)

- そのニーズを満たす別の方法はあるか

- 新たな技術トレンドが代替品を生み出す可能性

- 代替品の品質と価格のトレンド

- 顧客が代替品を試す傾向(特に若年層など)

代替品の脅威が強い場合、製品の付加価値向上や、代替品との差別化ポイントの強化、あるいは代替品市場への進出も検討すべき戦略となります。

買い手の交渉力

「買い手の交渉力」は、顧客(個人消費者、法人顧客、流通業者など)が価格引き下げや品質向上を要求できる力を指します。買い手の交渉力は以下のような条件で強まります:

- 買い手の数が少なく、規模が大きい

- 製品が標準化・コモディティ化している

- 切替コストが低い(他社製品への乗り換えが容易)

- 買い手が後方統合する可能性がある(自社で製造できる)

- 製品が買い手の総コストや品質に与える影響が小さい

- 買い手が価格や品質に関する情報を十分持っている

例えば、自動車部品メーカーにとって、少数の大手自動車メーカーは強い交渉力を持つ買い手となります。一方、特許薬を持つ製薬会社は、代替品がなく必要性が高いため、買い手の交渉力は比較的弱くなります。

分析のポイント

買い手の交渉力を分析する際には、以下のポイントを考慮すると良いでしょう:

- 顧客集中度(上位顧客の売上比率)

- 顧客の価格感応度

- 製品差別化の度合い

- 顧客の収益性と財務状況

- 顧客の購買パターンの変化

- 顧客の情報力(価格比較の容易さなど)

買い手の交渉力が強い場合、製品の差別化強化、スイッチングコストの創出、顧客の分散化、あるいは強力な買い手を自社の流通パートナーとする戦略などが考えられます。

売り手の交渉力

「売り手の交渉力」は、サプライヤーが価格を上げたり、品質やサービスを下げたりする力を指します。売り手の交渉力は以下のような条件で強まります:

- サプライヤーの数が少なく、集中度が高い

- 代替供給源が少ない(希少資源や特殊な部品など)

- サプライヤーの提供物が重要で代替が難しい

- サプライヤーの前方統合の可能性(サプライヤー自身が顧客となる可能性)

- サプライヤーにとって当該業界が重要でない(売上の大部分を占めない)

- 切替コストが高い(サプライヤーを変えるのが困難)

例えば、半導体業界では、高度な製造装置を供給できるメーカーが限られているため、装置メーカーは強い交渉力を持ちます。一方、多くの小規模農家が供給する農産物市場では、売り手の交渉力は比較的弱くなります。

分析のポイント

売り手の交渉力を分析する際には、以下のポイントに注目すると効果的です:

- 主要サプライヤーの集中度

- サプライヤーの差別化度合い

- サプライヤー変更に伴うコストと労力

- 代替供給源の有無

- サプライヤーとの関係性の質

- 原材料・部品の価格トレンドと供給安定性

売り手の交渉力が強い場合、複数の調達先の開発、代替材料の使用、後方統合(サプライヤー機能の内製化)などの戦略が考えられます。特に重要なサプライヤーとは戦略的パートナーシップを構築することも有効です。

5つの要素の相互関係

5つの競争要因は独立したものではなく、相互に影響し合います。例えば、強力な新規参入者の出現は、既存競合他社との競争を激化させることがあります。また、代替品の脅威が増すと、買い手の交渉力も高まる可能性があります。

5フォース分析を行う際には、各要素を個別に見るだけでなく、それらの相互作用も考慮することが重要です。さらに、これらの競争要因は静的なものではなく、時間とともに変化することを念頭に置く必要があります。技術革新、規制変更、消費者行動の変化などにより、業界の構造は常に進化しているのです。

次のセクションでは、これらの5つの要素を実際にどのように分析し、評価するかという具体的なやり方について解説します。

5フォース分析の具体的なやり方

ここからは、5フォース分析を実際に行うための具体的な手順を解説します。理論を理解するだけでなく、実践に移せるよう、準備から実施、活用までのステップを詳しく見ていきましょう。

準備:必要な情報とリソース

5フォース分析を始める前に、以下の準備が必要です:

- 分析の目的を明確にする:新規参入の判断、既存事業の戦略見直し、競合分析など、目的によって情報収集の焦点が変わります。

- 対象とする業界・市場の範囲を決める:広すぎると分析が表面的になり、狭すぎると重要な競争要因を見逃す可能性があります。

- 必要な情報源を特定する:業界レポート、市場データ、競合情報、顧客調査、サプライヤー情報など。

- 分析チームを編成する:多角的な視点を得るため、異なる部門(営業、マーケティング、開発、調達など)のメンバーを含めると良いでしょう。

ステップ1:分析対象の業界・市場を定義する

5フォース分析の第一歩は、分析対象となる業界や市場を明確に定義することです。この定義が広すぎたり狭すぎたりすると、分析結果の有用性が低下します。

具体的な手順

- 製品・サービスの範囲を特定する:どの製品カテゴリーを含めるか、関連サービスも含めるかを決定します。

- 地理的範囲を定める:グローバル市場を対象とするか、特定の国や地域に限定するかを決めます。

- 顧客セグメントを明確にする:全顧客を対象とするか、特定のセグメント(例:法人顧客のみ)に絞るかを決定します。

- バリューチェーン上の位置を確認する:製造、卸売、小売など、どの段階を分析対象とするかを明確にします。

例えば、「スマートフォン市場」という広い定義ではなく、「日本国内の高性能スマートフォン市場(5万円以上の価格帯)」というように具体的に定義すると、より的確な分析が可能になります。

ステップ2:各要素の情報収集と分析

業界の定義が済んだら、5つの競争要因それぞれについて詳細な情報を収集し、分析します。各要因に関する情報源と収集すべき情報の例を紹介します。

既存競合他社との競争

情報源:業界レポート、競合企業の年次報告書、業界団体の統計、競合のウェブサイト、製品カタログ、顧客インタビュー

収集すべき情報:

- 主要競合企業のリストと市場シェア

- 競合各社の強み、弱み、差別化ポイント

- 価格設定、販促戦略、流通チャネル

- 業界の成長率と成熟度

- 競合企業の財務状況(可能であれば)

- 過去5年間の価格トレンド

新規参入の脅威

情報源:業界ニュース、スタートアップデータベース、投資情報、特許データベース、規制情報

収集すべき情報:

- 過去3年間の新規参入企業の数と成功率

- 参入に必要な初期投資額

- 規制・法的要件

- ブランド認知度の重要性

- 流通チャネルへのアクセス難易度

- 技術的参入障壁

- 潜在的な参入者(隣接業界の企業など)

代替品の脅威

情報源:消費者トレンド調査、技術レポート、異業種の業界情報、ライフスタイル調査

収集すべき情報:

- 現在の主要な代替品リスト

- 代替品のコストパフォーマンス

- 代替品の市場成長率

- 消費者の代替品への切替傾向

- 新たな技術トレンドと潜在的な代替品

- 代替品提供企業の戦略と財務力

買い手の交渉力

情報源:販売データ、顧客調査、営業チームからのフィードバック、市場調査レポート

収集すべき情報:

- 顧客集中度(上位顧客が売上に占める割合)

- 製品の顧客にとっての重要性と総コストに占める割合

- 製品の差別化度合いと標準化の進行状況

- 顧客の価格感応度

- 顧客の後方統合能力(自社生産の可能性)

- 顧客の情報力(価格比較の容易さなど)

売り手の交渉力

情報源:調達データ、サプライヤー情報、原材料市場レポート、業界の技術動向

収集すべき情報:

- 主要サプライヤーの集中度

- サプライヤー変更に伴うコストと難易度

- サプライヤーの提供物の差別化度合い

- サプライヤーの前方統合の可能性

- 調達品が自社の総コストに占める割合

- 代替供給源の有無

ステップ3:分析結果の評価と可視化

収集した情報を基に、各競争要因の強さを評価し、全体像を可視化します。

評価方法

各競争要因について、「非常に弱い」から「非常に強い」までの5段階評価を行うと良いでしょう。評価基準は以下のように設定できます:

- 非常に弱い(1点):この要因からの脅威はほとんどなく、高い収益性が見込める

- 弱い(2点):脅威は限定的で、比較的良好な収益性が期待できる

- 中程度(3点):一定の脅威があり、収益性は平均的

- 強い(4点):重大な脅威があり、収益性確保は困難

- 非常に強い(5点):極めて深刻な脅威があり、収益確保は非常に困難

評価の際は、単に点数をつけるだけでなく、その評価に至った根拠や考慮した要素も記録しておくことが重要です。

可視化方法

5フォース分析の結果は、以下のような方法で可視化すると効果的です:

- レーダーチャート:5つの軸を持つレーダーチャートで、各要因の強さを視覚的に表現

- カラーコード表:各要因を赤(強い脅威)、黄(中程度)、緑(弱い脅威)などで色分け

- マトリックス図:各要因の強さと影響度を2軸で表現

例えば、レーダーチャートを使った場合、チャートの面積が大きいほど業界の競争が激しく、収益性が低いことを示します。反対に、面積が小さければ競争環境は穏やかで、収益性が高い可能性を示唆します。

ステップ4:事業戦略への落とし込み

5フォース分析の結果を実際の事業戦略に落とし込む段階です。各競争要因の評価に基づいて、以下のような戦略的判断を行います:

業界の魅力度判断

すべての競争要因を総合的に評価し、業界の収益性と参入・撤退の判断材料とします。

- すべての要因の脅威が強い場合 → 参入は慎重に検討

- 一部の要因のみ脅威が強い場合 → それらに対処する戦略を重点的に検討

- 多くの要因の脅威が弱い場合 → 参入の好機かもしれない

競争戦略の選択

分析結果を基に、以下の3つの基本戦略から最適なものを選択します:

- コストリーダーシップ戦略:「競合他社との競争」や「買い手の交渉力」が強い場合に有効

- 差別化戦略:「代替品の脅威」や「新規参入の脅威」が強い場合に有効

- 集中戦略:特定のニッチ市場に集中し、そこでコストリーダーシップまたは差別化を実現

具体的なアクションプラン

選択した戦略を実現するための具体的なアクションプランを策定します:

| 競争要因 | 脅威の強さ | 戦略的対応 | 具体的アクション |

|---|---|---|---|

| 既存競合他社との競争 | 強い | 差別化強化 | ・独自機能の開発 ・サービス付加価値の向上 ・ターゲット顧客の絞り込み |

| 新規参入の脅威 | 中程度 | 参入障壁強化 | ・特許出願の強化 ・規模の経済の追求 ・ブランド認知度の向上 |

| 代替品の脅威 | 強い | 製品革新 | ・新機能の継続的開発 ・代替品との機能統合 ・価格戦略の見直し |

| 買い手の交渉力 | 中程度 | 顧客関係強化 | ・顧客ロイヤルティプログラム ・顧客セグメント多様化 ・切替コスト創出 |

| 売り手の交渉力 | 弱い | 現状維持 | ・サプライヤー関係の定期的評価 ・調達先の適度な分散 |

ステップ5:定期的な見直しと更新

5フォース分析は一度行って終わりではなく、定期的な見直しと更新が必要です。業界環境は常に変化しており、特に以下のような変化があった場合は、分析を更新することが重要です:

- 新たな技術革新や破壊的イノベーションの出現

- 規制環境の変化

- 主要な競合他社の戦略変更や合併・買収

- 顧客行動や嗜好の大きな変化

- サプライチェーンの変化

多くの企業では、年次の戦略見直しのタイミングや、大きな市場変化が起きた際に5フォース分析を実施・更新しています。定期的な分析により、業界の変化を先読みし、自社の競争力を維持・向上させることができます。

実践例:小売業の5フォース分析

具体例として、ある専門小売業の5フォース分析の実施例を紹介します。

業界定義

「都市部を中心に展開する中高価格帯のオーガニック食品専門小売業」

各要素の分析結果

既存競合他社との競争:強い(4点)

- 同様のコンセプトの専門店が増加

- 大手スーパーもオーガニック食品コーナーを強化

- 価格競争が徐々に激化

- 製品差別化が難しく、店舗体験の類似化

新規参入の脅威:中程度(3点)

- 初期投資額は比較的小さい

- ただし、良好な店舗立地確保が困難

- オーガニック食品の調達ネットワーク構築に時間がかかる

- 顧客の信頼獲得にブランド構築が必要

代替品の脅威:強い(4点)

- オンラインオーガニック食品デリバリー

- オーガニック食品宅配サービス

- ミールキットサービス

- 飲食店でのオーガニックメニュー提供

買い手の交渉力:中程度(3点)

- 顧客の価格感応度は比較的低い(健康意識の高い層)

- しかし、情報へのアクセスが容易(価格比較アプリなど)

- 顧客の切替コストは低い

- 顧客の期待品質は高い

売り手の交渉力:中程度〜強い(3.5点)

- オーガニック認証を持つ供給業者の数が限られている

- 季節による供給量の変動

- 一部の特産品に依存

- ただし、直接契約による関係強化の余地あり

戦略的対応

この分析結果から、「競合他社との競争」と「代替品の脅威」が特に強いことが明らかになりました。これに対して、以下のような戦略対応を実施することにしました:

- 差別化強化:地元生産者との独占契約による商品差別化

- 顧客体験向上:店内料理教室やテイスティングイベントの実施

- オンラインサービス開発:代替品となるオンラインデリバリーを自社でも提供

- コミュニティ形成:健康志向の顧客コミュニティ構築によるロイヤルティ向上

- バーティカルファーミング:一部の高需要商品を自社生産し、供給安定化

次のセクションでは、5フォース分析を行う際に役立つテンプレートと、その効果的な活用方法を紹介します。

5フォース分析を成功させるためのポイント

5フォース分析は強力なツールですが、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。このセクションでは、5フォース分析を成功させるための7つの重要なポイントを解説します。

客観的なデータに基づいた分析

5フォース分析は、主観的な判断に頼りがちな分析手法です。しかし、可能な限り客観的なデータや事実に基づいて分析を行うことで、より信頼性の高い結果が得られます。

実践のポイント

- 複数の情報源を活用する:業界レポート、市場調査データ、競合企業の財務情報、顧客調査など、多様な情報源からデータを収集しましょう。

- 定量的データを重視する:「競合他社が多い」といった定性的な評価よりも、「業界内に年間売上1億円以上の企業が15社存在し、上位3社の市場シェアは60%」といった定量的なデータを重視します。

- 経時的なデータを収集する:単一時点のデータだけでなく、過去数年間のトレンドデータを分析することで、業界の変化の方向性を把握できます。

- 自社バイアスを排除する:自社に都合の良い情報だけを集めるのではなく、不都合な事実も含めて客観的に分析することが重要です。

多角的な視点の活用

5フォース分析は、一人で行うよりもチームで多角的な視点から行う方が、より包括的で深い洞察が得られます。様々な部門や役職の視点を取り入れることで、盲点を減らし、より質の高い分析が可能になります。

実践のポイント

- クロスファンクショナルチームの編成:マーケティング、営業、開発、財務など、異なる部門のメンバーを分析チームに加えましょう。

- 外部の視点の活用:可能であれば、業界アナリストや外部コンサルタントなど、客観的な視点を持つ外部の専門家の意見も取り入れると良いでしょう。

- 顧客の声を反映する:顧客インタビューや調査結果を分析に組み込むことで、市場のニーズをより深く理解できます。

- サイレントマジョリティに注意を払う:発言力の強いメンバーの意見だけでなく、全員が等しく意見を述べられる環境を作ることが重要です。

定量的・定性的データのバランス

効果的な5フォース分析には、定量的データと定性的情報の両方が必要です。数字だけでは捉えられない業界の質的側面と、主観的判断を超えた定量的事実のバランスを取ることが重要です。

実践のポイント

- データとストーリーの融合:数値データを単に羅列するのではなく、業界の状況を説明するストーリーの中にデータを組み込みましょう。

- 主要指標の設定:各競争要因について、定量的に測定可能な主要指標を設定します(例:市場集中度、新規参入企業数、価格弾力性など)。

- 質的要素の数値化:可能な限り、質的な要素も数値化します。例えば、「製品差別化の度合い」を1〜5のスケールで評価するなど。

- 専門家の判断を取り入れる:定量化が難しい要素については、業界専門家の意見を参考にして評価します。

分析の粒度と範囲の最適化

5フォース分析の効果は、分析対象となる業界や市場の定義に大きく左右されます。広すぎず狭すぎない、適切な分析範囲を設定することが重要です。

実践のポイント

- 戦略目的に合わせた範囲設定:戦略的意思決定の目的に合わせて、適切な業界範囲を定義します。例えば、グローバル展開を検討している場合は国際市場も含めますが、地域特化戦略の場合は特定地域に限定するなど。

- セグメント別の分析:必要に応じて、市場をセグメント別に分析します。例えば、プレミアム市場と大衆市場では競争環境が大きく異なる場合があります。

- バリューチェーンの考慮:自社がバリューチェーンのどの位置にいるかを明確にし、その位置に関連する競争要因を重点的に分析します。

- 試行錯誤のアプローチ:最初から完璧な範囲設定を目指すのではなく、分析の過程で適宜範囲を調整していくアプローチも有効です。

時間軸を考慮した動的分析

5フォース分析は単なる現状分析ではなく、業界の変化と進化を理解するための動的なツールとして活用すべきです。時間軸を考慮した分析により、将来の戦略に活かせる洞察が得られます。

実践のポイント

- 過去・現在・未来の視点:業界がどのように変化してきたか、そして今後どう変化していく可能性があるかを分析します。

- 変化の触媒となる要因の特定:技術革新、規制変更、消費者行動の変化など、業界構造に影響を与える可能性のある要因を特定します。

- シナリオ分析の活用:複数の将来シナリオを想定し、それぞれのシナリオにおける5つの競争要因の変化を予測します。

- 定期的なアップデート:5フォース分析は一度行って終わりではなく、定期的(例:年次)に更新し、業界の変化を追跡します。

バイアスを排除する手法

分析の質を低下させる要因の一つが、様々な認知バイアスの存在です。客観的な分析を行うためには、これらのバイアスを認識し、排除する努力が必要です。

主要なバイアスと対策

- 確証バイアス:自分の既存の考えを支持する情報だけを集める傾向。

対策:意識的に反証を探す、「悪魔の代弁者」役を設ける - 利用可能性バイアス:最近の出来事や目立つ情報に過度に影響される傾向。

対策:長期的なデータを集める、統計的な視点を持つ - 集団思考:グループの和を乱さないよう、批判的思考を抑制する傾向。

対策:匿名での意見収集、独立した分析後の比較 - 過度の楽観主義:リスクを過小評価し、機会を過大評価する傾向。

対策:最悪のシナリオも検討する、外部の批判的視点を導入

特に、既存事業の分析では、現状を正当化するバイアスがかかりやすいため注意が必要です。

実施後のフォローアップとアクション

5フォース分析の真の価値は、分析結果を具体的なアクションに変換し、継続的に効果を測定することにあります。分析を行っただけで終わらせないための取り組みが重要です。

実践のポイント

- 具体的なアクションプランの策定:分析結果に基づいて、具体的で測定可能な行動計画を策定します。

- 責任者とタイムラインの設定:各アクションに責任者を割り当て、実行のタイムラインを明確にします。

- 成功指標の設定:戦略的対応の効果を測定するための指標(KPI)を設定します。

- 定期的なレビュー:アクションプランの進捗と効果を定期的に確認し、必要に応じて調整します。

- 学習サイクルの確立:成功や失敗から学び、次回の分析に活かす仕組みを作ります。

5フォース分析の強化テクニック

基本的な5フォース分析をさらに強化するためのテクニックをいくつか紹介します。

補完的分析フレームワークの活用

- PEST分析との連携:マクロ環境要因(政治、経済、社会、技術)が5つの競争要因にどう影響するかを分析します。

- バリューチェーン分析との統合:自社のバリューチェーン上の活動が、5つの競争要因にどう対応できるかを検討します。

- シナリオプランニングの活用:将来の複数のシナリオに対して、5フォース分析を適用します。

先進的な分析手法

- 競争要因間の相互影響の分析:5つの要因が互いにどう影響し合うかを分析します。例えば、新規参入の脅威が高まると、既存競合他社間の競争も激化する可能性があります。

- ゲーム理論の適用:競合他社の戦略的対応を予測し、自社の最適戦略を検討します。

- 動的ネットワーク分析:業界内の企業間関係を時間経過とともに変化するネットワークとして分析します。

ケーススタディ:成功した5フォース分析

ある中堅製造業企業が新規事業領域の評価に5フォース分析を活用した事例を紹介します。

背景

自動車部品メーカーA社は、電気自動車(EV)向けバッテリー管理システム市場への参入を検討していました。投資判断を行うため、同社はマーケティング部門と技術部門の合同チームを結成し、5フォース分析を中心とした市場調査を実施しました。

実施プロセス

- 徹底した準備:チームは3ヶ月間かけて、業界レポート、競合情報、顧客インタビュー、技術トレンド分析などの情報を収集しました。

- 多角的な視点の統合:部門横断的なワークショップを開催し、異なる専門性を持つメンバーの視点を統合しました。

- 定量評価の重視:各競争要因について、できる限り定量的な指標を設定し評価しました。

- 時間軸の導入:現在の状況だけでなく、3年後、5年後の業界構造の変化も予測しました。

- 複数のシナリオ検討:EV普及の速度や技術標準化の進展度合いなど、複数のシナリオを想定して分析しました。

主要な発見

5フォース分析の結果、以下の重要なインサイトが得られました:

- 現時点では競合が限られているが、5年以内に大手自動車部品メーカーの参入が予想される

- 自動車メーカー(買い手)の交渉力が非常に強く、長期的には価格圧力が強まる見込み

- バッテリー技術(売り手)の進化が速く、システム設計の柔軟性が重要になる

- ソフトウェア企業からの新規参入の脅威が増大している

- 全固体電池など次世代技術が代替品となる可能性がある

戦略的対応

これらのインサイトに基づき、A社は以下の戦略的対応を決定しました:

- 参入するが、大規模投資ではなく段階的アプローチを採用

- 特定の小型EVセグメントに特化した製品開発から開始

- ソフトウェア開発能力の強化のために専門企業との提携

- 次世代バッテリー技術の研究開発への投資

- 顧客との共同開発プログラムの立ち上げによる関係強化

成果

このアプローチにより、A社は過剰投資のリスクを避けながらも、成長市場への足がかりを築くことができました。特に、当初から想定していた競争環境の変化に対する準備ができていたため、大手競合の参入後も差別化されたポジションを維持することができました。

5フォース分析は単なる分析ツールではなく、戦略的思考を促進し、より賢明な意思決定を支援するフレームワークです。このセクションで紹介したポイントを押さえることで、より効果的な分析と戦略立案が可能になるでしょう。

次のセクションでは、5フォース分析の実践的な活用シーンについて詳しく見ていきます。

5フォース分析の実践的な活用シーン

5フォース分析は様々なビジネスシーンで活用できる汎用性の高いフレームワークです。このセクションでは、5フォース分析が特に効果を発揮する4つの主要な活用シーンについて、具体的な事例や応用方法を解説します。

新規事業参入判断

新たな事業分野や市場への参入を検討する際、5フォース分析は業界の構造的な魅力度と参入障壁を評価する上で非常に有効です。

活用ポイント

- 業界の収益性評価:5つの競争要因を総合的に分析することで、業界の構造的な収益性を評価できます。収益性が低い業界への参入は慎重に検討すべきでしょう。

- 参入障壁の特定:「新規参入の脅威」の分析を通じて、自社が乗り越えるべき参入障壁を明確にできます。

- 差別化要因の発見:「既存競合他社との競争」の分析により、参入時に必要な差別化要因を特定できます。

- サプライチェーンリスクの評価:「売り手の交渉力」の分析を通じて、新規事業に必要な原材料や部品の調達リスクを評価できます。

実践例:食品宅配サービス市場への参入検討

ある外食チェーンが食品宅配サービス市場への参入を検討するケースを考えてみましょう。5フォース分析の結果は以下のようになりました:

- 既存競合他社との競争:強い(4/5) – 大手デリバリープラットフォームや既存レストランチェーンが競合

- 新規参入の脅威:強い(4/5) – 技術的参入障壁が低く、多くのスタートアップが参入中

- 代替品の脅威:中程度(3/5) – 外食、自炊、ミールキットサービスなどが代替手段

- 買い手の交渉力:強い(4/5) – 顧客のスイッチングコストが低く、価格感応度が高い

- 売り手の交渉力:弱い(2/5) – 食材サプライヤーは分散しており、交渉力は限定的

この分析結果から、同社は以下の戦略的対応を決定しました:

- 既存店舗網を活用した独自の配送システム構築(プラットフォーム手数料回避)

- 店舗で人気の特製メニューに特化した差別化戦略

- 既存の顧客ロイヤルティプログラムとの統合による顧客維持

- 段階的な地域展開で投資リスクを抑制

この事例では、5フォース分析によって業界の厳しい競争環境を事前に把握した上で、自社の強みを活かした差別化戦略を立案できました。

既存事業の戦略見直し

既存事業の戦略見直しにおいても、5フォース分析は非常に役立ちます。特に、業績低迷や市場環境の変化に直面している場合、業界構造の再評価が重要になります。

活用ポイント

- 競争環境の変化把握:定期的に5フォース分析を行うことで、業界構造の変化を早期に把握できます。

- リソース配分の最適化:最も脅威となっている競争要因に対して、重点的にリソースを配分できます。

- 新たな機会の発見:業界構造の変化から生まれる新たなビジネス機会を特定できます。

- 事業撤退の判断材料:業界の収益性が構造的に低下している場合、撤退や事業売却の判断材料になります。

実践例:家電小売業の戦略再構築

従来型の家電小売チェーンが、オンライン競争の激化に直面して5フォース分析を行ったケースを考えてみましょう。

過去(10年前)の5フォース分析結果:

- 既存競合他社との競争:中程度(3/5)

- 新規参入の脅威:弱い(2/5)- 店舗網構築のコストが参入障壁

- 代替品の脅威:弱い(2/5)- Eコマースは限定的

- 買い手の交渉力:中程度(3/5)

- 売り手の交渉力:中程度(3/5)

現在の5フォース分析結果:

- 既存競合他社との競争:強い(4/5)- 生き残りをかけた価格競争

- 新規参入の脅威:強い(4/5)- オンライン専業の参入が容易

- 代替品の脅威:非常に強い(5/5)- Eコマース大手の市場侵食

- 買い手の交渉力:強い(4/5)- 価格比較アプリの普及

- 売り手の交渉力:中程度(3/5)- 変化なし

この分析結果から、同社は以下の戦略転換を実施しました:

- 店舗数の最適化(不採算店舗の閉鎖と都市部旗艦店への投資集中)

- オンラインとオフラインを統合したオムニチャネル戦略の強化

- 価格競争からサービス差別化へのシフト(設置サービス、長期保証、技術サポート)

- 家電メーカーとの協力強化による店舗内ショップインショップの展開

- 家電修理や中古買取など、Eコマースと差別化できるサービス分野の強化

この事例では、業界構造の変化を正確に把握することで、単なる価格競争から脱却し、実店舗の強みを活かした差別化戦略への転換を図ることができました。

効果的な競合分析

5フォース分析は、単なる競合企業のリストアップや比較を超えた、構造的な競合分析を可能にします。

活用ポイント

- 競合の戦略意図の理解:競合企業の行動を5つの競争要因への対応という観点から分析することで、その背後にある戦略的意図を理解できます。

- 競合の盲点の特定:競合が対応できていない競争要因を特定することで、競争優位を確立するチャンスを見つけられます。

- 将来の競争環境の予測:現在の競合だけでなく、将来的に脅威となる可能性のある企業(新規参入者や代替品提供者)も含めた包括的な競合分析が可能になります。

- 競合の反応予測:自社の戦略変更に対する競合の反応を予測する際にも役立ちます。

実践例:SaaS市場における競合分析

ある企業向け顧客管理システム(CRM)のSaaS企業が、急成長する市場での競争優位性を確立するために5フォース分析を活用したケースを考えてみましょう。

競合分析の主要ポイント:

- 既存競合他社の対応分析

- 大手企業A社:包括的なエンタープライズソリューションで上位市場に集中

- 中堅企業B社:中小企業向けに特化した低価格戦略

- スタートアップC社:特定業種に特化した垂直統合型ソリューション

- 新規参入者の動向分析

- 海外大手CRMベンダーの国内市場参入計画

- 関連ソフトウェア分野からの横展開企業

- オープンソースCRMの台頭

- 代替品の状況分析

- カスタム開発型CRMソリューション

- エクセルやスプレッドシートによる顧客管理

- ソーシャルCRMなどの新しいアプローチ

この分析結果から、同社は以下の競争戦略を立案しました:

- 大手A社との直接競争を避け、中堅企業B社と差別化するための「中堅企業向け高機能CRM」というポジショニング

- 新規参入者に対抗するための顧客データ移行の容易さと高いカスタマイズ性の強化

- 代替品に対抗するための自動化機能と使いやすさの向上

- 買い手(顧客)の交渉力に対応するための長期契約モデルとロイヤルティプログラムの導入

この事例では、単に競合の機能や価格を比較するだけでなく、5フォース分析の枠組みで包括的に競争環境を分析することで、より効果的な差別化戦略を策定できました。

事業撤退の判断

5フォース分析は、撤退すべき事業を見極める際にも重要な分析ツールとなります。業界の構造的な収益性低下を早期に把握し、適切なタイミングでの撤退判断をサポートします。

活用ポイント

- 業界の構造的変化の把握:5つの競争要因の変化から、業界の長期的な収益性低下トレンドを把握できます。

- 自社ポジションの客観的評価:競争要因に対する自社の対応力を客観的に評価することで、事業継続の可能性を判断できます。

- 段階的撤退のタイミング計画:競争要因の変化速度から、適切な撤退タイミングや段階的縮小計画を立案できます。

- 経営資源の再配分判断:低収益事業から成長事業へのリソース再配分の判断材料になります。

実践例:印刷業からのビジネスモデル転換

伝統的な印刷会社が、デジタル化の波に直面して5フォース分析を行い、事業構造の見直しを検討したケースを見てみましょう。

従来型印刷事業の5フォース分析結果:

- 既存競合他社との競争:非常に強い(5/5)- 過剰設備による価格競争

- 新規参入の脅威:弱い(2/5)- 設備投資が参入障壁

- 代替品の脅威:非常に強い(5/5)- デジタルメディアの急速な普及

- 買い手の交渉力:強い(4/5)- デジタル化による印刷需要の減少

- 売り手の交渉力:中程度(3/5)- 紙やインクの価格変動

この分析結果から、伝統的な印刷事業は構造的に収益性が低下していくと判断。しかし、完全撤退ではなく、以下のようなビジネスモデル転換を決定しました:

- 汎用印刷事業からの段階的撤退(設備投資停止と既存顧客のみ継続)

- デジタル印刷とオンデマンド印刷への集中投資

- 印刷関連のデジタルサービス(デザイン、web制作、デジタルアーカイブ)への事業拡大

- 特殊印刷(高付加価値小ロット印刷)分野への特化

この事例では、5フォース分析によって業界の構造的変化を正確に把握した上で、全面撤退ではなく、収益性の高い領域へのシフトと関連分野への多角化という戦略的判断を下すことができました。

複合的な活用シーン

実際のビジネスでは、上記の活用シーンが複合的に現れることも多くあります。例えば、既存事業の見直しと新規事業への参入を同時に検討するようなケースです。

実践例:自動車部品メーカーの事業転換

内燃機関向け自動車部品メーカーが、電動化の波に対応するため、5フォース分析を活用して包括的な事業戦略を再構築した事例を見てみましょう。

既存事業(内燃機関部品)の5フォース分析結果:

- 既存競合他社との競争:強い(4/5)- 成熟市場での価格競争

- 新規参入の脅威:弱い(2/5)- 高い技術障壁

- 代替品の脅威:非常に強い(5/5)- EV化による部品不要化

- 買い手の交渉力:強い(4/5)- 自動車メーカーの集約

- 売り手の交渉力:中程度(3/5)

新規事業候補(EV関連部品)の5フォース分析結果:

- 既存競合他社との競争:中程度(3/5)- 発展途上の市場

- 新規参入の脅威:強い(4/5)- 異業種からの参入増加

- 代替品の脅威:中程度(3/5)- 技術標準の流動性

- 買い手の交渉力:強い(4/5)- 自動車メーカーの集約

- 売り手の交渉力:強い(4/5)- 希少資源の調達競争

これらの分析結果を基に、同社は以下の複合的な戦略を策定しました:

- 既存事業の選択と集中:内燃機関部品のうち、高効率エンジン向けの高付加価値部品に集中し、汎用部品からは撤退

- 段階的な新規事業展開:自社の強みである精密加工技術を活かせるEV部品分野に段階的に参入

- 技術転用戦略:既存技術の応用で開発できるEV関連部品にフォーカス

- アライアンス戦略:EV専業メーカーとの提携による市場参入障壁の低減

- 人材・組織再編:既存事業から成長分野への段階的な人材シフト

この事例では、既存事業と新規事業の両方に5フォース分析を適用することで、企業全体の長期的な生存と成長を見据えた包括的な戦略転換が可能になりました。

5フォース分析を日常的な意思決定に活かす

5フォース分析は大きな戦略的意思決定だけでなく、日常的なビジネス判断にも活用できます。以下のような場面での活用が考えられます:

- 製品開発の優先順位付け:競争要因の変化に対応するための製品機能を優先的に開発

- 価格戦略の調整:競合動向や買い手の交渉力変化に基づく価格設定

- マーケティング投資の配分:最も効果的に競争要因に対抗できるマーケティング活動への資源配分

- 調達戦略の見直し:売り手の交渉力変化に対応するサプライヤー戦略の調整

- 人材採用・育成の重点領域決定:競争環境の変化に対応するために必要なスキルセットの特定

5フォース分析の考え方を組織内に浸透させることで、より戦略的な意思決定文化を醸成することができるでしょう。

次のセクションでは、5フォース分析と他のフレームワークの組み合わせ方について解説します。

業界別5フォース分析の具体例と実践ポイント

5フォース分析は様々な業界に適用できる汎用的なフレームワークですが、業界ごとに競争構造は大きく異なります。このセクションでは、代表的な4つの業界における5フォース分析の具体例と、各業界特有の分析ポイントを解説します。

IT業界の5フォース分析

IT業界は急速な技術革新と変化を特徴とする業界です。クラウドサービス市場を例に、5フォース分析を見ていきましょう。

クラウドサービス市場の分析例

1. 既存競合他社との競争:強い(4/5)

- AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platformなど大手企業による寡占状態

- サービスの同質化と価格競争の傾向

- 規模の経済が重要で、大規模投資が必要

- グローバル競争が基本

2. 新規参入の脅威:中程度(3/5)

- 初期投資の大きさが参入障壁になっている

- 既存プレイヤーによるエコシステム構築が参入障壁を高めている

- ニッチ市場や特定産業向けには参入の余地がある

- 技術革新によって新たな参入機会が生まれる可能性

3. 代替品の脅威:弱い〜中程度(2.5/5)

- オンプレミスシステムが主な代替品だが、クラウドへの移行トレンドは強い

- エッジコンピューティングなど新たな技術アプローチの出現

- セキュリティやコンプライアンス要件によっては代替手段が選ばれることも

4. 買い手の交渉力:中程度(3/5)

- 大企業顧客は交渉力を持つが、中小企業の交渉力は弱い

- クラウドプロバイダー切替のコストは比較的高い(ロックイン効果)

- 標準化の進展とマルチクラウド戦略により交渉力が高まりつつある

5. 売り手の交渉力:中程度(3/5)

- データセンターインフラ、半導体などの主要部品サプライヤーの集中

- 高度な技術を持つIT人材の希少性と獲得競争

- 大手クラウドプロバイダーの規模により、一部のサプライヤーに対する交渉力も強い

IT業界の分析ポイント

IT業界で5フォース分析を行う際の特有のポイントは以下の通りです:

- 技術トレンドの影響を重視する:AI、ブロックチェーン、量子コンピューティングなどの新技術が既存の競争構造を一変させる可能性を常に考慮します。

- ネットワーク効果の評価:多くのIT製品・サービスはネットワーク効果(利用者が増えるほど価値が高まる性質)を持ち、これが参入障壁や顧客のロックインに大きく影響します。

- エコシステムの分析:単一製品ではなく、製品・サービスのエコシステム全体を分析単位とすることが重要です。

- グローバル視点:IT業界は国境を越えた競争が基本であり、グローバルな視点での分析が不可欠です。

- 規制変化の予測:データプライバシー、セキュリティ、反トラスト法などの規制変化が業界構造に大きな影響を与えます。

小売業の5フォース分析

小売業は消費者と直接接点を持ち、近年はオンライン小売りの台頭により大きな変革期にあります。スーパーマーケット業界を例に分析してみましょう。

スーパーマーケット業界の分析例

1. 既存競合他社との競争:非常に強い(5/5)

- 多数の競合が存在し、地域ごとに競争状況が異なる

- 製品差別化が難しく、価格競争が激しい

- 顧客の切替コストが低い

- 固定費(店舗、人件費)の比率が高く、売上減少時の利益への影響が大きい

2. 新規参入の脅威:中程度(3/5)

- 店舗展開には大きな初期投資が必要

- 既存企業の規模の経済による価格競争力

- しかし、近年はオンライン食品スタートアップの参入が増加

- 特定ニーチ(オーガニック、健康食品など)への参入障壁は比較的低い

3. 代替品の脅威:強い(4/5)

- オンラインスーパー、食品宅配サービスの急成長

- ミールキットサービスの普及

- 外食、テイクアウト、デリバリーサービスの多様化

- コンビニエンスストア、ドラッグストアなど他業態の食品販売強化

4. 買い手の交渉力:強い(4/5)

- 顧客の価格感応度が高い

- 情報へのアクセスが容易(価格比較、レビューなど)

- 切替コストがほとんどない

- 顧客の嗜好や要求の多様化

5. 売り手の交渉力:中程度〜弱い(2.5/5)

- 大手小売チェーンに対しては食品メーカーの交渉力は限定的

- プライベートブランド商品の増加により交渉力がさらに弱まる傾向

- ただし、人気ブランドや差別化された商品を持つサプライヤーは交渉力が強い

- 生鮮食品は天候や季節による供給変動の影響を受ける

小売業の分析ポイント

小売業で5フォース分析を行う際の特有のポイントは以下の通りです:

- 地域特性の考慮:小売業は地域密着型のビジネスであり、地域ごとの競争環境や消費者特性を考慮した分析が必要です。

- オンラインとオフラインの融合:従来の店舗小売りとEコマースの境界が曖昧になる中、両者を統合した分析視点が重要です。

- 顧客行動の詳細分析:「買い手の交渉力」分析では、価格感応度だけでなく、買物体験や利便性などの非価格要素も重要です。

- サプライチェーンの複雑性:多数のサプライヤーとの関係を持つ小売業では、売り手のカテゴリー別分析が有効です。

- 季節性と流行の影響:季節変動や消費トレンドの影響を考慮した時間軸での分析が重要です。

製造業の5フォース分析

製造業は国際競争の激化やデジタル化の波にさらされています。自動車部品製造業を例に分析してみましょう。

自動車部品製造業の分析例

1. 既存競合他社との競争:強い(4/5)

- グローバルな大手サプライヤーと地域密着型の中小サプライヤーが混在

- 一部の高度技術製品を除き、製品の差別化が難しい

- 自動車メーカーのコスト削減圧力による継続的な価格競争

- 設備投資が大きく、固定費比率が高い

2. 新規参入の脅威:中程度(3/5)

- 高い技術要件と品質基準が参入障壁となっている

- 特に一次サプライヤーになるためには大規模な設備投資と技術力が必要

- しかし、電動化・自動運転化により、異業種(電機・IT)からの参入が増加

- 新興国メーカーの技術力向上と低コスト生産による参入増加

3. 代替品の脅威:強い(4/5)

- 電気自動車への移行による内燃機関関連部品の代替リスク

- 自動運転技術の進化による従来型操縦系統の代替リスク

- 新素材や新技術による既存部品の代替可能性

- モビリティサービスの普及による自動車生産量への影響

4. 買い手の交渉力:非常に強い(5/5)

- 自動車メーカーの集約化(少数の大企業)

- 部品サプライヤーにとって、自動車メーカーは売上の大部分を占める大口顧客

- 自動車メーカーの厳しい品質基準とコスト削減要求

- サプライヤー間の競争を利用した価格交渉

5. 売り手の交渉力:中程度(3/5)

- 原材料(鉄鋼、アルミ、樹脂など)の価格変動と供給量の影響

- 半導体など特定部品のサプライヤー集中による交渉力増大

- 専門技術を持つエンジニアの獲得競争

- 部品メーカーの大規模化による一部の原材料調達での交渉力強化

製造業の分析ポイント

製造業で5フォース分析を行う際の特有のポイントは以下の通りです:

- グローバルサプライチェーンの考慮:国際的な生産・調達ネットワークを前提とした分析が必要です。

- 技術革新サイクルの分析:技術革新が競争構造に与える影響を時間軸で捉えることが重要です。

- 川上・川下産業との関係:サプライチェーン全体での位置づけと価値分配を分析します。

- 業界標準・規格の影響:標準化の程度が参入障壁や代替品の脅威に大きく影響します。

- 規制・環境要因の影響:環境規制や安全規制など、製造業に特有の規制要因を考慮する必要があります。

サービス業の5フォース分析

サービス業は無形価値の提供が中心であり、独自の競争特性を持ちます。ホテル業界を例に分析してみましょう。

ホテル業界の分析例

1. 既存競合他社との競争:強い(4/5)

- 同一地域内での多数のホテルの競合

- 季節変動による競争激化(オフシーズンの価格競争)

- ブランドチェーンと独立系ホテルの混在

- 固定費比率が高く、客室稼働率の確保が重要

2. 新規参入の脅威:中程度(3/5)

- 新規ホテル建設には大きな初期投資が必要

- 立地の確保が参入障壁(特に良好な立地は限られている)

- ブランド認知度の構築に時間がかかる

- ただし、ブティックホテルやアパートメントホテルなど新業態の参入余地あり

3. 代替品の脅威:非常に強い(5/5)

- Airbnbに代表される民泊サービスの急成長

- 長期滞在型アパートメント、サービスアパートメント

- オンライン会議技術の発達によるビジネス旅行需要への影響

- バーチャルツーリズムなど代替的な旅行体験の出現

4. 買い手の交渉力:強い(4/5)

- オンライン予約サイト・アプリによる価格比較の容易さ

- レビューサイトによる情報の透明性

- 顧客の切替コストの低さ

- 法人客や旅行会社などの大口顧客の交渉力

5. 売り手の交渉力:中程度(3/5)

- 熟練スタッフの確保難と人件費上昇

- オンライン予約サイト(OTA)への依存と高い手数料

- 不動産所有者・デベロッパーとの関係(賃借の場合)

- 水道光熱費など運営コストの変動

サービス業の分析ポイント

サービス業で5フォース分析を行う際の特有のポイントは以下の通りです:

- 顧客体験の重視:有形製品と異なり、サービスは体験そのものが価値であるため、顧客体験の質を競争要素として重視します。

- ブランド・評判の影響:無形価値の評価にはブランドや評判が大きく影響するため、これらの要素を競争力分析に含めます。

- 人的資源の重要性:サービス提供者の質がサービス価値に直結するため、人材の確保・育成を競争力の要素として分析します。

- 地理的・時間的制約の考慮:多くのサービスは特定の場所・時間での提供が基本のため、これらの制約を踏まえた分析が必要です。

- デジタル化の影響:多くのサービス業でデジタル技術による革新が起きており、これがもたらす構造変化を考慮する必要があります。

業界分析の成功事例

ここでは、5フォース分析を効果的に活用した実際の企業事例を紹介します。

事例1:ニッチ市場に特化した中小企業の戦略成功

ある中小規模の工作機械メーカーは、大手企業が支配する業界で生き残りに苦戦していました。同社は5フォース分析を実施し、以下のような洞察を得ました:

- 汎用機械市場では大手との競争が極めて激しく(既存競合の脅威:高)、価格競争力で劣勢

- しかし、特定産業向けの特殊仕様機械には大手の参入意欲が低い(新規参入の脅威:低)

- 特殊用途向けでは顧客の交渉力も比較的弱い(買い手の交渉力:中〜低)

この分析結果を受けて、同社は汎用機械の製造から撤退し、航空宇宙産業向けの高精度特殊工作機械に完全特化する戦略を採用。5年後には、このニッチ市場でトップシェアを獲得し、利益率も業界平均の3倍に向上させることに成功しました。

事例2:代替品の脅威を自社の機会に変えた小売企業

ある書店チェーンは、Eコマースの台頭による代替品の脅威に直面していました。5フォース分析により、オンライン書店が価格と品揃えで優位に立つ一方、「書店での発見体験」や「知的なコミュニティスペース」としての価値は代替できないことを認識。

この洞察を基に、単なる書籍販売から、以下のような戦略的転換を図りました:

- 店内にカフェを併設し、滞在型の読書体験を提供

- 著者トークイベント、読書会、ワークショップなどのコミュニティ活動を強化

- キュレーションを重視した品揃えと専門知識を持つスタッフによる推薦

- オンラインでの注文・店舗受取サービスの導入

この戦略により、多くの競合書店が閉店する厳しい環境下でも、売上と利益を維持することに成功しました。

事例3:売り手の交渉力に対処した製造業の戦略

ある電子機器メーカーは、5フォース分析を通じて、半導体部品サプライヤーの強い交渉力が収益性を圧迫していることを特定しました。特に、特定の半導体メーカーに依存していたことが大きなリスク要因となっていました。

この分析結果を受けて、同社は以下の戦略を実施しました:

- 複数の半導体メーカーからの調達を可能にする製品設計の変更

- 長期供給契約による価格安定化

- 一部の核となる半導体設計の内製化

- 量産効果を高めるための他社との共同調達提携

この戦略により、3年間で部品調達コストを15%削減し、供給リスクも大幅に軽減することに成功しました。

これらの事例が示すように、5フォース分析は単なる市場環境の理解だけでなく、具体的な競争戦略の立案と実行に直結する有効なツールです。業界特性を踏まえた適切な分析を行うことで、自社の競争ポジションを大きく改善することが可能になります。

次のセクションでは、5フォース分析の限界と注意点、そして補完的アプローチについて解説します。

まとめ:効果的な5フォース分析で競争優位を確立するために

この記事では、5フォース分析の基本概念から具体的なやり方、活用方法、限界までを詳しく解説してきました。ここでは、5フォース分析を実践する際の重要なポイントと、競争優位確立に向けた具体的なステップをまとめます。

5フォース分析実践の7つの重要ポイント

効果的な5フォース分析を実施し、競争優位を確立するための重要ポイントを以下にまとめます:

- 適切な業界定義から始める:分析対象となる業界・市場の範囲を明確に定義することが、有意義な分析の出発点です。広すぎず狭すぎない、目的に合った範囲設定を心がけましょう。

- 客観的データに基づく分析を重視する:主観的な判断やバイアスを避けるため、可能な限り客観的なデータや事実に基づいた分析を行いましょう。多様な情報源から定量的・定性的データを収集することが重要です。

- 多角的な視点を取り入れる:異なる部門や役職のメンバー、外部の専門家など、多様な視点を取り入れることで、より包括的で偏りの少ない分析が可能になります。

- 時間軸を考慮した動的分析を行う:5つの競争要因の現状分析だけでなく、過去からの変化トレンドと将来予測を組み合わせた動的な分析を心がけましょう。

- 業界特性に合わせた分析ポイントを押さえる:IT業界、小売業、製造業、サービス業など、業界ごとに重視すべき分析ポイントは異なります。業界特有の競争要因を深く理解することが重要です。

- 他のフレームワークと組み合わせる:5フォース分析単独ではなく、SWOT分析、PEST分析、3C分析、バリューチェーン分析などと組み合わせることで、より包括的な戦略立案が可能になります。

- 分析結果を具体的なアクションにつなげる:分析のための分析に終わらせず、具体的な戦略的対応と行動計画につなげることが最も重要です。

競争優位確立のための戦略的アプローチ

5フォース分析の結果を基に競争優位を確立するためには、以下のような戦略的アプローチが有効です:

1. 業界ポジショニングの最適化

5フォース分析で明らかになった業界構造に基づいて、以下のいずれかの基本戦略を選択します:

- コストリーダーシップ戦略:「既存競合他社との競争」が激しい業界や「買い手の交渉力」が強い業界で効果的です。規模の経済、業務効率化、バリューチェーン最適化などを通じてコスト優位を確立します。

- 差別化戦略:「代替品の脅威」や「新規参入の脅威」が強い業界で有効です。独自の価値提案により価格競争を回避し、顧客ロイヤルティを高めます。

- 集中戦略:大手競合が十分にサービスを提供していない特定のニッチ市場に集中し、そこでコストリーダーシップか差別化のいずれかを実現します。

2. 競争要因ごとの対応策の実施

各競争要因に対して、以下のような具体的な対応策を検討・実施します:

| 競争要因 | 代表的な対応策 |

|---|---|

| 既存競合他社との競争 | ・差別化の強化(ブランド構築、機能・品質向上、サービス付加価値) ・非価格競争へのシフト(顧客体験、サービス品質) ・競合との協調領域の模索(標準化、共同研究など) ・M&Aによる競争環境改善 |

| 新規参入の脅威 | ・規模の経済の追求(大量生産、共同調達) ・知的財産権の強化(特許取得、商標保護) ・流通チャネルの確保と関係強化 ・ブランド投資の強化 ・顧客のスイッチングコスト創出 |

| 代替品の脅威 | ・製品・サービス品質の継続的向上 ・自社による代替製品の開発(自己カニバリゼーション) ・顧客体験の総合的価値向上 ・代替品との機能統合や相互補完 ・価格戦略の見直し |

| 買い手の交渉力 | ・顧客セグメントの多様化 ・顧客ロイヤルティプログラムの導入 ・製品ラインの拡大 ・顧客との長期契約締結 ・後方統合(顧客機能の取り込み) |

| 売り手の交渉力 | ・調達先の多様化 ・代替材料・部品の開発 ・サプライヤーとの戦略的パートナーシップ構築 ・在庫管理の最適化 ・後方統合(サプライヤー機能の内製化) |

3. 継続的な分析と戦略の更新

5フォース分析は一度行って終わりではなく、継続的なプロセスとして取り組むことが重要です:

- 定期的な分析更新:年次の戦略レビューのタイミングや、業界に大きな変化があった際に分析を更新します。

- 早期警戒指標の設定:各競争要因の変化を示す主要指標を設定し、定期的にモニタリングします。

- 戦略の柔軟な調整:競争環境の変化に応じて、戦略やアクションプランを柔軟に調整します。

- 組織学習の促進:分析結果と実際の成果を比較し、分析精度の向上につなげます。

5フォース分析から実践的なアクションプランへの落とし込み

分析結果を実行可能なアクションプランに落とし込むためのステップは以下の通りです:

- 優先順位の明確化:最も重要または緊急性の高い競争要因への対応を優先します。

- 具体的な目標設定:各対応策に対して、具体的で測定可能な目標を設定します。

- 資源配分の決定:人材、予算、時間などの資源を、優先順位に基づいて配分します。

- 実行責任者の指名:各アクションの責任者を明確に指定します。

- タイムラインの設定:短期(3〜6ヶ月)、中期(1〜2年)、長期(3年以上)のアクションを整理します。

- 成功指標(KPI)の設定:対応策の効果を測定するための具体的な指標を設定します。

- レビューメカニズムの構築:進捗状況と成果を定期的に確認・評価する仕組みを作ります。

5フォース分析を組織に定着させるためのステップ

5フォース分析を組織の標準的な戦略立案プロセスとして定着させるためには、以下のようなステップが有効です:

- 経営層のコミットメント獲得:トップマネジメントが5フォース分析の価値を理解し、活用を奨励する環境を作ります。

- 分析スキルの育成:社内トレーニングやワークショップを通じて、5フォース分析のスキルを広く育成します。

- 標準テンプレートとプロセスの確立:組織内で共通の分析テンプレートとプロセスを確立し、一貫性のある分析を促進します。

- 必要な情報源へのアクセス提供:市場データや競合情報など、分析に必要な情報源へのアクセスを確保します。

- 経営計画サイクルへの統合:年次計画や中期経営計画策定プロセスに5フォース分析を組み込みます。

- 成功事例の共有:5フォース分析が戦略的成功につながった事例を社内で共有し、その有用性を示します。

結びに:戦略思考の基盤としての5フォース分析

5フォース分析は、単なるフレームワークや分析ツールを超えて、戦略的思考の基盤となるものです。業界の競争構造を体系的に理解することで、戦略的洞察を得て、より効果的な意思決定が可能になります。

限界はあるものの、適切に活用し、必要に応じて他のアプローチと組み合わせることで、今日の複雑なビジネス環境においても価値のあるフレームワークであり続けています。特に、新規事業への参入判断や既存事業の戦略見直し、効果的な競合分析、事業撤退の判断など、重要な戦略的意思決定においてその真価を発揮します。

5フォース分析の本質は「なぜある業界は収益性が高く、別の業界は収益性が低いのか」という根本的な問いに答えることにあります。この洞察を得ることで、より優れた戦略的選択が可能になり、持続的な競争優位の確立につながるのです。

本記事で解説した実践的なアプローチを活用し、5フォース分析を戦略立案の強力なツールとして役立ててください。業界構造を深く理解し、その中で自社の競争ポジションを最適化することが、ビジネスの長期的な成功への鍵となります。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。