カスタマージャーニーマップとペルソナ設定の実践ガイド

顧客理解の現実:

「30代女性」止まりの曖昧ターゲットでは部門間で顧客像が食い違い、施策が分断。ペルソナ&ジャーニー未整備が売上停滞の温床に。

成功の3段階アプローチ:

①事実データ収集(アンケート・行動ログ)→②リアルペルソナ設定→③ジャーニーマップでタッチポイント最適化。離脱ポイントを早期特定しCVR最大25%向上。

ROI最大化ロードマップ:

段階別KPIと転換率を追跡し、高頻度PDCAでマップを更新。広告費15%削減×LTV30%向上を同時達成する“測定→改善”サイクルを組織に定着させる。

デジタルマーケティングの成功において、顧客理解は欠かせない要素です。しかし「ターゲット層は分かっているつもりだが、具体的な施策が思い浮かばない」「チーム内で顧客像の認識がバラバラで、一貫性のない施策になってしまう」といった課題を抱える企業は少なくありません。

このような課題を解決する強力なツールが、ペルソナ設定とカスタマージャーニーマップの活用です。詳細に設定されたペルソナをもとに作成されたカスタマージャーニーマップは、顧客の行動や心理を深く理解し、各段階で最適なアプローチを実現するための設計図となります。

本記事では、基本概念の理解から実践的な作成手順、よくある失敗事例とその回避策、ROI測定方法まで、実務で即座に活用できる知識を体系的に解説します。初心者の方でも段階的に取り組めるよう、具体的なステップと注意点を詳しくご紹介していきます。

カスタマージャーニーマップとペルソナの基本理解

カスタマージャーニーマップとは?基本概念を理解する

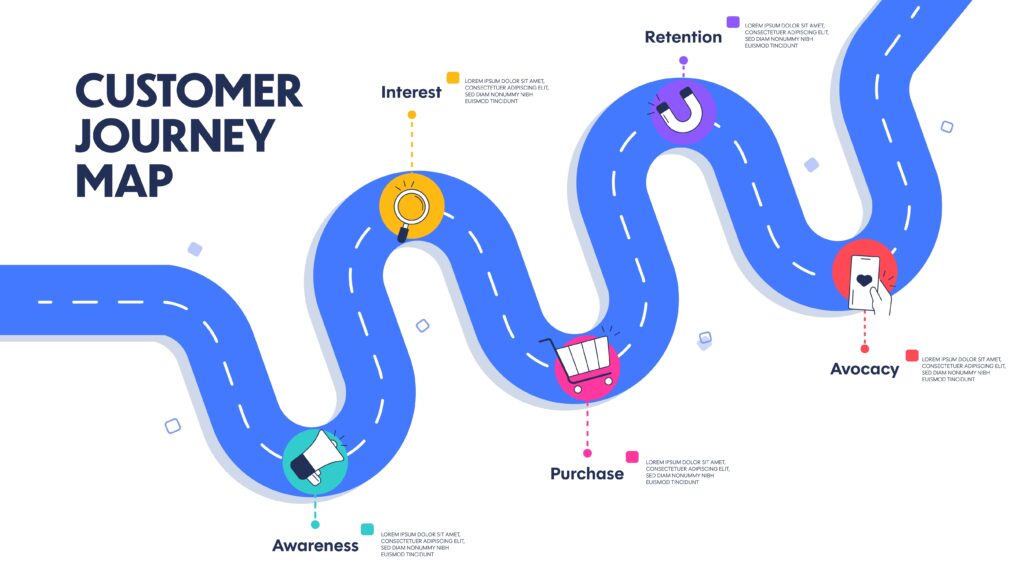

カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入し、さらには継続利用やファン化に至るまでの一連のプロセスを「旅路」として可視化したものです。この手法により、企業は顧客の行動パターンや心理変化を段階的に把握し、各段階で最適なアプローチを設計できるようになります。

従来のマーケティングでは、商品の特徴や価格競争力に焦点を当てがちでした。しかし現代の消費者は、購買に至るまでに複数のタッチポイントを経由し、様々な情報収集や比較検討を行います。この複雑化した顧客行動を理解するために、カスタマージャーニーマップが重要な役割を果たしています。

具体的には、認知段階から購入後のアフターフォローまで、顧客がどのような経路を辿り、どのタイミングでどのような感情を抱くのかを詳細に分析します。これにより、顧客が離脱しやすいポイントの特定や、最も効果的な施策のタイミングを見極めることが可能になるのです。

ペルソナ設定の重要性とビジネスへの影響

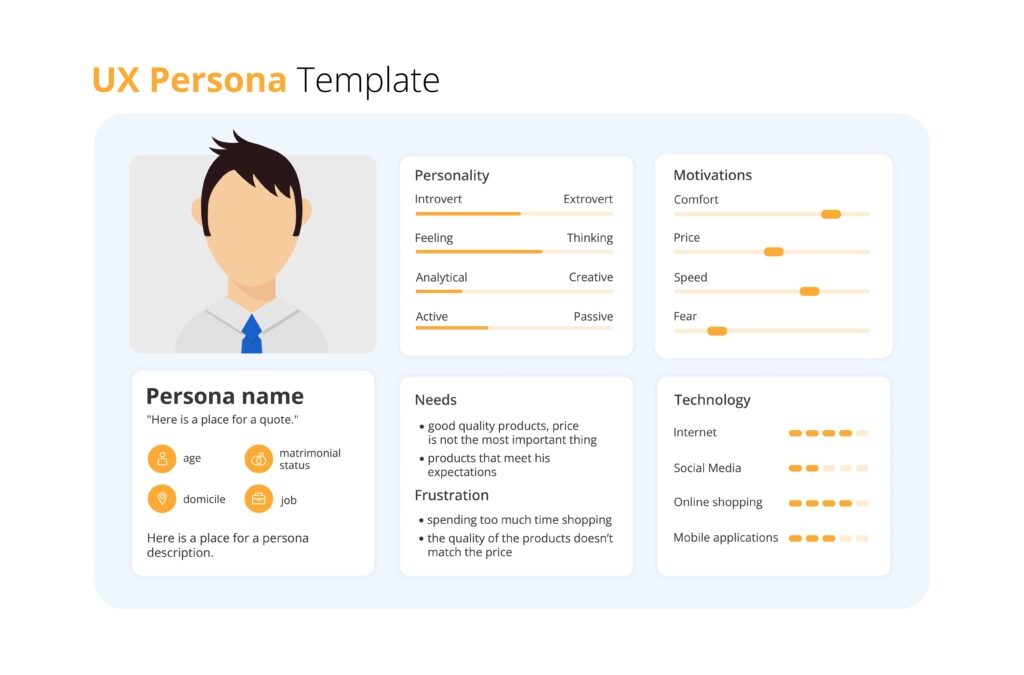

ペルソナとは、実際の顧客データに基づいて作成された、架空の理想的顧客像のキャラクターです。年齢や性別、職業といった基本情報だけでなく、価値観や行動パターン、抱えている課題まで詳細に設定することで、一人の人物として具体的にイメージできるレベルまで落とし込みます。

ペルソナ設定がビジネスに与える影響は多岐にわたります。まず、マーケティング施策の精度が大幅に向上します。「30代女性」という曖昧なターゲットではなく、「田中花子さん(32歳、都内在住、2児の母、時短勤務、健康意識が高い)」という具体的なペルソナがあることで、どのようなメッセージがどのタイミングで響くかが明確になります。

また、組織内での顧客理解の統一も重要な効果です。営業、マーケティング、プロダクト開発など、異なる部門が同じペルソナ像を共有することで、一貫性のある顧客体験を提供できるようになります。これにより、顧客満足度の向上と長期的な関係構築が実現し、結果として売上向上やコスト削減につながるのです。

ターゲットとペルソナの違いを明確に把握する

ターゲットとペルソナは、しばしば混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。ターゲットは「25-35歳の働く女性」のように、特定の属性やカテゴリーで区切られた顧客層を指します。一方、ペルソナは「田中美咲さん(29歳、マーケティング会社勤務、独身、月収35万円、美容と健康に年間20万円投資)」といった具体的な個人像です。

この違いが生む影響は非常に大きいものです。ターゲット設定では「働く女性向けの商品」という抽象的なアプローチになりがちですが、ペルソナ設定では「美咲さんが平日の朝7時にInstagramで情報収集している時に、どんな投稿なら関心を持ってもらえるか」という具体的な施策を考えることができます。

さらに、ペルソナ設定により、顧客の潜在的なニーズも把握しやすくなります。表面的な要求だけでなく、その背景にある価値観や動機を理解することで、より深いレベルでの顧客満足を実現できるようになるのです。これが、単なるターゲット設定とペルソナ設定の最も重要な違いと言えるでしょう。

マーケティング成功における両者の関係性

カスタマージャーニーマップとペルソナは、マーケティング成功において相互補完的な関係にあります。ペルソナがなければ、カスタマージャーニーマップは抽象的で実用性に欠けるものになってしまいます。逆に、カスタマージャーニーマップがなければ、詳細に設定されたペルソナも活用の場面が限定されてしまうのです。

両者を組み合わせることで得られる最大の効果は、顧客中心のマーケティング戦略の確立です。ペルソナが「誰に」を明確にし、カスタマージャーニーマップが「いつ、どこで、どのように」を具体化します。これにより、right person、right time、right messageの原則を実現できるようになります。

実際の成功事例を見ると、両者を効果的に活用している企業は、顧客獲得コストの削減と顧客生涯価値の向上を同時に実現しています。ペルソナとカスタマージャーニーマップの組み合わせにより、無駄な施策を排除し、最も効果的なタイミングで最適なアプローチを実行できるため、ROIの大幅な改善が期待できるのです。

このように、ペルソナとカスタマージャーニーマップは、現代のマーケティングにおいて不可欠なツールとして位置づけられています。次のセクションでは、実際にペルソナを設定するための具体的な手順について詳しく解説していきます。

効果的なペルソナ設定の実践手順

ペルソナ設定に必要な項目の洗い出し方法

効果的なペルソナ設定の第一歩は、必要な項目を体系的に洗い出すことです。単に年齢や性別といった基本情報だけでは、実践的なマーケティング活動には不十分です。顧客の行動や意思決定に影響を与える要因を多角的に把握する必要があります。

基本的な人口統計学的情報として、年齢、性別、居住地域、家族構成、学歴、年収などが挙げられます。しかし、より重要なのは心理的特性や行動パターンです。価値観、趣味嗜好、ライフスタイル、購買行動の傾向、情報収集の方法、使用するデバイスやSNSなどを詳細に設定することで、実際の顧客により近いペルソナを作成できます。

BtoB企業の場合は、個人の属性に加えて企業情報も重要になります。業界、企業規模、部署、役職、決裁権の有無、予算規模、検討プロセスの特徴なども含める必要があります。また、その人物が抱えている課題や目標、成功指標なども設定することで、より具体的なアプローチ方法を検討できるようになるのです。

事実ベースの情報収集テクニック

ペルソナ設定において最も重要なのは、企業の思い込みや願望ではなく、実際の顧客データに基づいた事実ベースの情報収集です。主観的な判断に頼ったペルソナは、現実の顧客とかけ離れた結果を生み、効果的でない施策につながってしまいます。

最も直接的な方法は、既存顧客へのアンケートやインタビューです。定量的なアンケートでは基本属性や行動パターンを、定性的なインタビューでは動機や感情、意思決定プロセスを深掘りできます。特に、購入に至った決定的な要因や、検討段階で感じた不安や疑問を聞き出すことで、カスタマージャーニーマップ作成にも活用できる貴重な情報が得られます。

デジタル時代においては、ウェブサイトのアクセス解析やSNSの分析も重要な情報源となります。Google Analyticsを使用した行動フロー分析、ヒートマップツールによるページ内行動の把握、SNSでの投稿内容や反応の分析などから、顧客の実際の行動パターンを客観的に把握できます。さらに、営業部門やカスタマーサポート部門からのヒアリングも、現場の生の声として非常に価値のある情報となります。

収集した情報の整理と分析のポイント

収集した大量の情報を効果的に活用するためには、体系的な整理と分析が必要です。単にデータを集めただけでは、実用的なペルソナは作成できません。情報をカテゴリー別に分類し、パターンや共通点を見つけ出すプロセスが重要になります。

まず、収集した情報を基本属性、行動パターン、心理的特性、課題・ニーズの4つのカテゴリーに分類します。その上で、類似した特徴を持つ顧客グループを特定し、それぞれのグループの代表的な特徴を抽出します。この際、統計的な分析手法を活用することで、より客観的なグルーピングが可能になります。

重要なのは、単に多数派の意見をまとめるのではなく、ビジネスにとって価値の高い顧客層を重視することです。購買頻度が高い、単価が大きい、紹介につながりやすいといった優良顧客の特徴を重点的に分析し、そうした顧客をより多く獲得するためのペルソナ設定を行います。また、離脱しやすい顧客の特徴も分析することで、リスク回避のための施策も検討できるようになります。

複数ペルソナの設定と優先順位付け

実際のビジネスにおいては、単一のペルソナですべての顧客を表現することは困難です。多様な顧客ニーズに対応するためには、複数のペルソナを設定し、それぞれに対する戦略を明確にする必要があります。しかし、あまりに多くのペルソナを設定すると、焦点がぼけて非効率になってしまいます。

一般的には、3から5つのペルソナを設定することが推奨されています。メインペルソナとして最も重要な顧客層を1つ、サブペルソナとして補完的な顧客層を2から4つ設定します。メインペルソナは全体の売上の50%以上を占める中核的な顧客層とし、サブペルソナは成長性や戦略的重要性を考慮して選定します。

各ペルソナに対しては、明確な優先順位を設定し、リソース配分を決定します。マーケティング予算の60%をメインペルソナに、残りの40%をサブペルソナに配分するといった具体的な指針を設けることで、効率的な施策展開が可能になります。また、定期的にペルソナの有効性を検証し、市場環境の変化に応じて優先順位を見直すことも重要です。

複数ペルソナを効果的に活用するためには、それぞれのペルソナ間の関係性も理解しておく必要があります。あるペルソナが別のペルソナに影響を与える場合や、顧客のライフステージの変化によってペルソナが変化する場合もあります。こうした動的な関係性を把握することで、より戦略的なマーケティング活動を展開できるようになるのです。

カスタマージャーニーマップ作成の完全マニュアル

ゴール設定とプロセス定義の方法

カスタマージャーニーマップ作成における最初のステップは、明確なゴール設定です。単に「顧客理解を深める」という曖昧な目標ではなく、「お問い合わせ数を30%向上させる」「顧客獲得コストを20%削減する」といった具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。このゴール設定により、マップ作成の方向性が明確になり、効果測定も可能になります。

プロセス定義においては、設定したペルソナが実際にたどる道筋を段階的に整理します。BtoC企業であれば、認知、興味関心、比較検討、購入、継続利用、推奨といった一般的なフレームワークを基本としながら、自社の商品特性に応じてカスタマイズします。BtoB企業の場合は、課題認識、情報収集、要件定義、ベンダー比較、稟議・承認、導入・実装といったより複雑なプロセスを考慮する必要があります。

各段階の定義では、期間の設定も重要です。認知から購入まで平均どの程度の期間を要するのか、各段階でどの程度の時間を費やすのかを実データに基づいて設定します。これにより、適切なタイミングでのアプローチが可能になり、顧客の検討スピードに合わせた施策展開ができるようになります。

顧客行動とタッチポイントの詳細分析

各プロセス段階において、ペルソナがどのような行動を取り、どのタッチポイントと接触するかを詳細に分析することが、実用的なマップ作成の鍵となります。単に「検索する」「比較する」といった抽象的な行動ではなく、「平日の通勤時間にスマートフォンで『○○ 評判』と検索する」という具体的なレベルまで落とし込むことが重要です。

タッチポイントの分析では、オンラインとオフラインの両方を考慮する必要があります。ウェブサイト、SNS、メールマガジン、オンライン広告といったデジタルタッチポイントだけでなく、店舗、展示会、営業担当者との接触、口コミといったリアルなタッチポイントも重要な要素となります。特に現代では、オンラインとオフラインが複雑に組み合わさったオムニチャネル体験が一般的になっています。

各タッチポイントでの顧客体験の質も詳細に分析する必要があります。そのタッチポイントで顧客が期待することは何か、実際に提供できている価値は何か、ギャップがある場合はどのような改善が必要かを具体的に検討します。この分析により、顧客体験の向上ポイントが明確になり、優先順位を付けた改善計画を立てることができるようになります。

感情・思考の変化を可視化するテクニック

カスタマージャーニーマップの真価は、顧客の感情や思考の変化を可視化できることにあります。単なる行動の追跡ではなく、各段階で顧客がどのような感情を抱き、どのような思考プロセスを経るかを詳細に把握することで、より効果的なアプローチが可能になります。

感情の変化を表現する際は、興奮、期待、不安、満足、失望といった具体的な感情語彙を使用し、その強度も数値化して表現します。例えば、「商品に興味を持った段階では期待度8、価格を見た段階では不安度6」といった形で、感情の起伏を詳細に記録します。これにより、顧客の感情が高まるポイントと下がるポイントが明確になり、適切なタイミングでのサポートが可能になります。

思考プロセスの可視化では、顧客の内面の声を「セルフトーク」として表現する手法が効果的です。「本当にこれで解決できるだろうか」「他にもっと良い選択肢があるのではないか」「予算内で収まるかな」といった顧客の心の声を言語化することで、各段階での不安や疑問を具体的に把握できます。これらの情報は、コンテンツ作成やセールストークの改善に直接活用できる貴重な示唆となります。

実効性の高いマップ作成のコツ

実際のビジネスで活用できるカスタマージャーニーマップを作成するためには、いくつかの重要なコツがあります。まず、完璧を求めすぎないことです。初回は70%程度の完成度でも構わないので、実際に活用しながら継続的に改善していく姿勢が重要です。理論的な完璧さよりも、実用性を重視したマップ作成を心がけましょう。

複数の関係者を巻き込んだ作成プロセスも成功の鍵となります。マーケティング担当者だけでなく、営業、カスタマーサポート、商品開発など、顧客と接点を持つ様々な部門のメンバーが参加することで、多角的な視点からのマップ作成が可能になります。特に、実際に顧客と対話している営業担当者やサポート担当者の意見は、非常に価値の高い情報源となります。

作成したマップの検証も重要なプロセスです。実際の顧客データや行動ログと照らし合わせて、マップの精度を確認します。想定していた行動パターンと実際の行動に大きな乖離がある場合は、マップの修正が必要です。また、A/Bテストやユーザビリティテストなどを通じて、マップに基づいた施策の効果を検証し、継続的な改善を行うことで、より実効性の高いマップに進化させることができるのです。

失敗事例から学ぶペルソナ設定の落とし穴

よくある失敗パターンとその原因分析

ペルソナ設定における最も典型的な失敗は、企業側の理想像を顧客像として設定してしまうことです。「こんな顧客に購入してもらいたい」という願望が先行し、実際の顧客データを無視したペルソナを作成してしまうケースが非常に多く見られます。例えば、高価格帯の商品を扱う企業が「年収1000万円以上の経営者」をペルソナに設定したものの、実際の購買層は年収500万円台の会社員が中心だったという事例があります。

もう一つの典型的な失敗は、ペルソナの設定が表面的すぎることです。年齢や性別といった基本属性だけに焦点を当て、価値観や行動動機といった深層部分を軽視してしまうパターンです。これにより、同じ属性でも全く異なる購買行動を取る顧客層を区別できず、効果的でない施策を展開してしまいます。30代女性という同じ属性でも、キャリア志向の独身女性と子育て中の主婦では、商品に求める価値が根本的に異なるのです。

さらに、一度作成したペルソナを更新せずに長期間使い続けることも大きな問題となります。市場環境や顧客の価値観は常に変化しているにも関わらず、3年前に作成したペルソナをそのまま使用している企業も少なくありません。特にデジタル化の進展やコロナ禍による生活様式の変化など、大きな環境変化が起きた際にペルソナを見直さないことで、現実との乖離が生じてしまうのです。

主観的バイアスを排除する具体的方法

主観的バイアスを排除するための最も効果的な方法は、データドリブンなアプローチの徹底です。ペルソナ設定のプロセスにおいて、すべての項目について定量的な根拠を求めることが重要です。「顧客は価格よりも品質を重視する」という仮説があったとしても、実際のアンケート結果や購買データでその仮説を検証する必要があります。

複数の視点からの検証も重要です。マーケティング部門だけでペルソナを作成するのではなく、営業、カスタマーサポート、商品開発など、異なる部門の担当者を巻き込むことで、多角的な検証が可能になります。特に、実際に顧客と接している現場の担当者の意見は、バイアスを発見する上で非常に有効です。会議室で考えた理想像と、現場で接している実際の顧客像のギャップを明確にすることができます。

外部の客観的な視点を取り入れることも効果的です。市場調査会社によるサードパーティ調査や、既存顧客への直接インタビューを実施することで、企業内部では気づかない盲点を発見できます。また、競合他社の顧客データや業界レポートなどの外部情報との比較により、自社のペルソナ設定の妥当性を客観的に評価することも可能になります。

データ不足による設定ミスの回避策

多くの企業が直面する課題は、ペルソナ設定に必要な十分なデータが蓄積されていないことです。特に新規事業や新商品の場合、既存顧客データが限られているため、推測に頼った設定になりがちです。このような状況では、段階的なデータ収集戦略を立てることが重要になります。

初期段階では、類似商品や業界全体のデータを活用してベースとなるペルソナを作成し、実際のビジネス展開と並行してデータを収集・分析して継続的に改善していくアプローチが有効です。また、小規模なパイロットテストやプロトタイプの提供を通じて、早期に顧客フィードバックを収集することも重要な戦略となります。

デジタルツールの活用により、効率的なデータ収集も可能になります。ウェブサイトの行動解析、SNSでの反応分析、メールマーケティングの反応率分析など、様々なデジタルタッチポイントからデータを収集し、ペルソナの精度を高めることができます。重要なのは、完璧なデータが揃うまで待つのではなく、限られたデータでも実用的なペルソナを作成し、継続的に改善していく姿勢です。

成功事例との比較による改善ポイント

成功している企業のペルソナ設定を分析すると、いくつかの共通点が見えてきます。まず、ペルソナの設定項目が非常に具体的で詳細であることです。単に「30代男性会社員」ではなく、「田中一郎(32歳、IT企業のプロジェクトマネージャー、年収550万円、妻と2歳の子供、週末は家族との時間を重視、効率性を求める性格)」といったレベルまで詳細化されています。

成功事例では、ペルソナ設定後の活用方法も体系化されています。作成したペルソナを全社員が参照できるよう社内ポータルで共有し、新商品開発や施策検討の際には必ずペルソナの視点から検証するルールを設けています。また、定期的なペルソナ更新のスケジュールも明確に設定し、市場変化に対応した継続的な改善を実現しています。

さらに、成功企業では複数のペルソナ間の関係性や相互作用も考慮に入れています。メインペルソナがサブペルソナに与える影響や、顧客のライフステージ変化によるペルソナの移行パターンなども分析し、より動的で実用的なペルソナ設定を実現しています。このような多面的なアプローチにより、単発的な施策ではなく、長期的な顧客関係構築につながる戦略的なマーケティング活動を展開できているのです。

業界・企業規模別のペルソナ設定最適化

BtoB企業でのペルソナ設定の特殊性

BtoB企業におけるペルソナ設定は、BtoC企業とは根本的に異なるアプローチが必要です。最も大きな違いは、購買決定に複数の関係者が関わることです。単一の決裁者だけでなく、実際の利用者、技術担当者、予算承認者、調達担当者など、異なる役割を持つ複数のステークホルダーがそれぞれ異なる判断基準を持っています。

BtoBペルソナ設定では、企業ペルソナと個人ペルソナの両方を考慮する必要があります。企業ペルソナでは、業界、企業規模、事業フェーズ、組織構造、企業文化、予算規模などを設定します。個人ペルソナでは、その企業内の意思決定者や影響者の役職、権限範囲、KPI、課題、情報収集方法などを詳細に設定します。例えば、IT部門の課長であれば、システムの安定性や運用効率を重視し、財務部門の担当者であれば、コスト削減や投資対効果を重視するといった違いがあります。

さらに、BtoBでは検討期間が長期にわたることが一般的で、情報収集から最終決定まで数ヶ月から数年を要することもあります。この長期間の検討プロセスにおいて、各段階で異なる関係者が関与し、それぞれが異なる情報ニーズを持つため、より複雑なカスタマージャーニーマップの作成が必要になります。

BtoC企業における効果的なアプローチ

BtoC企業のペルソナ設定では、個人の感情や価値観、ライフスタイルがより重要な要素となります。同じ商品でも、購入動機や使用シーンが多様であるため、より細分化されたペルソナ設定が必要です。特に、デジタルネイティブ世代とそれ以前の世代では、情報収集方法や購買行動が大きく異なるため、世代別のアプローチが重要になります。

BtoCペルソナでは、購買に至る感情的な要因を詳細に分析することが重要です。機能的な価値だけでなく、そのブランドや商品を購入することで得られる感情的な満足感、社会的な地位向上、自己実現などの心理的価値を理解する必要があります。例えば、高級化粧品の場合、スキンケア効果という機能的価値だけでなく、美しくなりたいという願望や、周囲からの評価向上といった感情的価値が重要な購買動機となります。

また、BtoCでは購買後の体験や口コミの影響も大きいため、購入後のカスタマージャーニーも重要です。商品使用体験、アフターサービス、コミュニティ参加など、購入後の顧客体験がリピート購入や推奨行動につながるため、長期的な関係構築を意識したペルソナ設定が必要になります。

スタートアップと大企業での違いと対策

スタートアップ企業におけるペルソナ設定は、限られたリソースと不確実性の高い環境という制約の中で行う必要があります。大企業のように大規模な市場調査を実施することは困難ですが、その分、顧客との距離が近く、直接的なフィードバックを得やすいという利点があります。スタートアップでは、MVP(Minimum Viable Product)の提供と並行して、早期顧客からの学習を通じてペルソナを継続的に改善していくアプローチが効果的です。

スタートアップの場合、ペルソナ設定よりも「アーリーアダプター」の特定が重要になることがあります。新しい商品やサービスを積極的に試そうとする顧客層を最初のターゲットとし、その層からの学習を通じて、より広い市場へのペルソナを設定していくアプローチです。この段階では、完璧なペルソナを作成することよりも、仮説検証のスピードを重視することが重要です。

一方、大企業では、既存の豊富な顧客データとリソースを活用した、より精緻なペルソナ設定が可能です。しかし、組織が大きいため、部門間でのペルソナ共有や統一的な活用が課題となることがあります。大企業では、ペルソナ設定のプロセス標準化と、全社的な共有システムの構築が重要になります。また、複数の事業部門がそれぞれ異なるペルソナを持つ場合の整合性や相互関係の管理も重要な課題となります。

業界特性を活かした設定のコツ

業界特有の商慣習や規制、顧客行動パターンを理解することは、効果的なペルソナ設定の重要な要素です。例えば、医療業界では薬機法などの規制により、一般的なマーケティング手法が使用できない場合があり、専門的な学術情報の提供が重要になります。この場合、ペルソナ設定においても、医師や薬剤師といった専門職の情報収集方法や意思決定プロセスの特殊性を考慮する必要があります。

金融業界では、信頼性やセキュリティに対する顧客の関心が特に高いため、これらの要素を重視するペルソナ設定が必要です。また、規制業界であるため、コンプライアンスを重視する企業文化の顧客に対しては、安全性や法的適合性を前面に出したアプローチが効果的です。一方、フィンテック領域では、利便性や革新性を求める顧客層も存在するため、業界内でも複数のペルソナを設定する必要があります。

小売業界では、オンラインとオフラインの融合が進んでいるため、オムニチャネル体験を考慮したペルソナ設定が重要です。同一顧客でも、情報収集はオンライン、実際の購入は店舗といった行動パターンが一般的になっているため、チャネル横断的な顧客体験を設計する必要があります。また、季節性や地域性も重要な要素となるため、時期や地域による行動変化も考慮したペルソナ設定が求められます。

デジタルツールを活用した効率的な作成方法

ペルソナ作成に役立つデジタルツール紹介

現代のペルソナ作成において、デジタルツールの活用は効率性と精度の向上において必要不可欠です。代表的なツールとして、HubSpotのMake My Personaやxtensioのペルソナテンプレートなどがあり、これらは初心者でも体系的にペルソナを作成できる優れたプラットフォームです。これらのツールは、必要な項目が事前に整理されており、入力漏れを防ぎながら包括的なペルソナを作成できます。

データ収集の段階では、SurveyMonkeyやTypeformなどのアンケートツールが有効です。これらのツールを使用することで、大規模な顧客調査を効率的に実施し、定量的なデータを収集できます。特に、条件分岐機能を活用することで、回答者の属性に応じて適切な質問を表示し、より詳細で有用な情報を収集することが可能になります。

視覚的なペルソナ作成には、CanvaやFigmaなどのデザインツールが役立ちます。単純なテキストベースのペルソナではなく、写真やイラストを含む視覚的に魅力的なペルソナシートを作成することで、組織内での共有や理解促進が大幅に向上します。これらのツールでは、豊富なテンプレートと素材を活用して、プロフェッショナルなペルソナドキュメントを短時間で作成することができます。

データ分析ツールの効果的な活用法

Google Analyticsは、ペルソナ作成における最も基本的で重要なデータ分析ツールです。ユーザーの年齢、性別、興味関心、デバイス利用状況、行動フローなどの豊富なデータを活用することで、実際のウェブサイト訪問者の特性を把握できます。特に、オーディエンス機能を使用して類似したユーザー群をセグメント化し、それぞれのグループの行動パターンを分析することで、より精密なペルソナ設定が可能になります。

ソーシャルメディア分析ツールとして、Hootsuite InsightsやSprout Socialなどを活用することで、SNS上での顧客の反応や興味関心を詳細に分析できます。ハッシュタグ分析、エンゲージメント率の測定、フォロワーの属性分析などを通じて、ターゲット層の価値観や行動パターンを深く理解することができます。これらの情報は、従来のアンケート調査では得られない、よりリアルタイムで自然な顧客の声として非常に価値があります。

ヒートマップツールであるHotjarやCrazyEggを活用することで、ウェブサイト上での顧客の実際の行動を可視化できます。どのコンテンツに最も関心を示しているか、どこで離脱しているか、どのような順序でページを閲覧しているかなどの詳細な情報から、ペルソナの行動パターンや興味関心を具体的に把握できます。これらの分析結果は、カスタマージャーニーマップ作成においても重要な基礎データとなります。

AI技術を活用した情報収集の最新手法

AI技術の進歩により、従来では困難だった大量データの分析と洞察抽出が可能になっています。自然言語処理技術を活用したセンチメント分析により、SNSの投稿内容や顧客レビューから感情的な反応を定量化し、ペルソナの感情面を詳細に理解できます。IBMのWatson Natural Language Understandingなどのツールを使用することで、数千件のテキストデータから傾向やパターンを自動的に抽出することができます。

機械学習を活用したクラスタリング分析により、大量の顧客データから自然な顧客グループを発見することも可能です。従来の主観的なセグメンテーションではなく、実際の行動データに基づいた客観的なグルーピングにより、より精密で実用的なペルソナを作成できます。Google Cloud ML EngineやAmazon SageMakerなどのプラットフォームを活用することで、高度な分析を比較的簡単に実施できるようになっています。

ChatGPTやClaude等の大規模言語モデルを活用することで、ペルソナ作成プロセス自体を支援することも可能です。収集したデータや情報をAIに入力し、ペルソナの詳細設定や一貫性のチェック、追加で収集すべき情報の提案などを受けることができます。ただし、AIの提案は参考情報として活用し、最終的な判断は必ず人間が行うことが重要です。

ツール選定時の重要な判断基準

ペルソナ作成ツールを選定する際の最も重要な基準は、自社の規模とリソースに適合することです。スタートアップや小規模企業であれば、無料または低コストで利用できるツールから始めることが現実的です。一方、大企業では多数の関係者が同時にアクセスする必要があるため、エンタープライズ向けの機能と安全性を備えたツールが必要になります。

データ統合能力も重要な判断基準です。複数のデータソースからの情報を統合して分析できるツールを選択することで、より包括的で精密なペルソナ作成が可能になります。CRMシステム、ウェブ解析ツール、ソーシャルメディア分析ツールなど、既存のマーケティングスタックとの連携性を事前に確認することが重要です。

長期的な活用可能性も考慮すべき要素です。ペルソナは一度作成して終わりではなく、継続的な更新と改善が必要です。そのため、データの蓄積と履歴管理、定期的な更新作業の効率化、チーム内での共有とコラボレーション機能などを備えたツールを選択することが重要です。また、将来的な組織成長に対応できるスケーラビリティも考慮に入れて選定を行うべきでしょう。

チーム運用での実践課題と解決策

チーム内での認識統一を図る方法

ペルソナとカスタマージャーニーマップの最大の価値は、組織全体で統一された顧客理解を共有できることです。しかし、実際の現場では、部門ごとに顧客に対する認識が異なることが多く、せっかく作成したペルソナが十分に活用されないケースが頻繁に発生します。この課題を解決するためには、ペルソナ作成の段階から各部門の代表者を巻き込み、多角的な視点を取り入れることが重要です。

効果的な認識統一のためには、定期的なペルソナワークショップの開催が有効です。月に一度、関係部門の担当者が集まり、実際の顧客接点で得られた情報をペルソナと照らし合わせて検証する場を設けます。営業部門からは商談での顧客の反応、カスタマーサポート部門からは問い合わせ内容の傾向、マーケティング部門からはキャンペーンの反応率など、それぞれの部門が持つ生の顧客情報を共有することで、ペルソナの精度向上と認識統一を同時に実現できます。

ペルソナの「人格化」も認識統一において重要な手法です。単なるデータの集合ではなく、実在する人物のように具体的なエピソードや物語を作成することで、チームメンバーがより深くペルソナを理解し、記憶に定着させることができます。例えば、「田中さんは毎朝7時にコーヒーを飲みながらスマートフォンでニュースをチェックし、通勤電車でSNSを見る」といった具体的な日常シーンを共有することで、施策検討時に自然とペルソナの視点を取り入れることができるようになります。

部門間連携における課題と対処法

部門間でのペルソナ活用において最も頻繁に発生する課題は、各部門が異なる指標や目標を持つことに起因する優先順位の違いです。営業部門は短期的な売上達成を重視し、マーケティング部門は中長期的なブランド構築を重視し、商品開発部門は技術的な完成度を重視するといった具合に、それぞれの部門の特性により、同じペルソナに対するアプローチが異なってしまうことがあります。

この課題を解決するためには、ペルソナを中心とした統合的なKPI設計が必要です。各部門の個別指標に加えて、ペルソナ満足度やペルソナごとの顧客生涯価値など、部門横断的な共通指標を設定することで、全部門が同じ方向を向いた施策展開が可能になります。また、ペルソナごとの収益貢献度を定期的に測定し、各部門の活動がどの程度ペルソナの満足度向上に貢献しているかを可視化することも重要です。

コミュニケーションツールの活用も部門間連携を促進する有効な手段です。SlackやMicrosoft Teamsなどのツールでペルソナ専用のチャンネルを作成し、ペルソナに関する情報や気づきをリアルタイムで共有できる環境を整備します。これにより、部門の壁を越えて顧客情報が共有され、より迅速で一貫性のある対応が可能になります。

ペルソナ共有のベストプラクティス

効果的なペルソナ共有のためには、情報の可視化と容易なアクセス性が重要です。社内ポータルサイトにペルソナ情報を集約し、いつでも誰でも最新のペルソナ情報にアクセスできる環境を整備します。単なるテキスト情報だけでなく、写真、動画、音声などのマルチメディアコンテンツを活用することで、より直感的で印象に残るペルソナ共有が可能になります。

ペルソナカードの作成と配布も有効な共有手法です。名刺サイズのカードにペルソナの基本情報と重要な特徴をまとめ、全社員が携帯できるようにします。会議や施策検討の際に、常にペルソナカードを参照することで、顧客視点を忘れない文化を醸成できます。また、デスクやモニターにペルソナの写真を掲示することで、日常的にペルソナを意識する環境を作ることも効果的です。

新入社員や異動者に対するペルソナ教育プログラムの整備も重要です。オンボーディングプロセスの一環として、ペルソナの背景、作成経緯、活用方法を体系的に教育することで、組織全体でのペルソナ理解度を均一化できます。実際の顧客事例とペルソナを照らし合わせるケーススタディや、ペルソナの視点から施策を考えるワークショップなどを通じて、実践的な活用能力を身につけてもらうことが重要です。

運用体制構築の具体的ステップ

持続可能なペルソナ運用体制を構築するためには、明確な役割分担と責任体制の確立が必要です。ペルソナオーナーを設定し、ペルソナの継続的な管理と更新に責任を持つ担当者を明確にします。通常は、マーケティング部門やカスタマーエクスペリエンス部門がこの役割を担うことが多いですが、組織の特性に応じて最適な部門を選定することが重要です。

定期的な更新スケジュールの設定も運用体制の重要な要素です。四半期ごとのペルソナレビュー、半年ごとの大幅な見直し、年次でのペルソナ戦略の再評価といった段階的な更新プロセスを確立します。各更新タイミングでの具体的な作業内容、必要なデータ、関与すべき部門や担当者を明文化することで、継続的で効率的なペルソナ管理が可能になります。

ペルソナ活用の効果測定システムも運用体制の重要な構成要素です。ペルソナベースで施策を実行した場合とそうでない場合の効果比較、ペルソナ精度の向上による成果の変化、部門間でのペルソナ理解度と業績の相関関係などを定期的に測定し、ペルソナ運用の価値を定量的に評価します。これらの測定結果を経営層に報告することで、ペルソナ活用への継続的な投資と支援を獲得することができるのです。

ROI測定と効果検証の実践方法

ペルソナ設定による効果測定指標の設定

ペルソナ設定の効果を定量的に測定するためには、適切な指標の設定が不可欠です。最も基本的な指標は、ペルソナベースの施策とそうでない施策の成果比較です。例えば、従来の一律配信メールマガジンとペルソナに特化したセグメント配信の開封率、クリック率、コンバージョン率を比較することで、ペルソナ設定の直接的な効果を測定できます。

顧客獲得効率の改善も重要な測定指標となります。ペルソナに基づいたターゲティング広告は、より精密な顧客層にリーチできるため、CPAの削減や質の高いリードの獲得が期待できます。具体的には、ペルソナ導入前後でのCAC(顧客獲得コスト)の変化、リード品質スコアの向上、営業案件への転換率の改善などを測定します。これらの指標により、ペルソナ設定がマーケティング効率に与える直接的なインパクトを定量化できます。

顧客満足度と長期的な関係構築の指標も見逃せません。ペルソナに基づいた個別化されたコミュニケーションは、顧客満足度の向上とエンゲージメントの強化につながります。NPS(Net Promoter Score)、顧客満足度調査結果、リピート購入率、平均購入金額の推移などを継続的に測定することで、ペルソナ設定が顧客関係に与える中長期的な効果を評価できます。

カスタマージャーニーマップのKPI設計

カスタマージャーニーマップの効果測定では、各段階における顧客の行動変化を詳細に追跡することが重要です。認知段階では広告インプレッション数やリーチ数、興味関心段階ではウェブサイト滞在時間やページビュー数、検討段階では資料ダウンロード数や問い合わせ数、購入段階では成約率や平均成約期間といった具合に、各段階に適したKPIを設定します。

段階間の転換率も重要な指標です。認知から興味への転換率、興味から検討への転換率、検討から購入への転換率を測定することで、カスタマージャーニーのボトルネックを特定できます。転換率が低い段階を特定し、その段階でのタッチポイントや顧客体験を改善することで、全体的なマーケティング効率を向上させることができます。

購入後の継続的なエンゲージメントも測定すべき重要な要素です。初回購入から次回購入までの期間、アップセル・クロスセルの成功率、カスタマーサポートへの問い合わせ頻度、コミュニティ参加率などを追跡することで、カスタマージャーニーマップが顧客の長期的な価値創出に与える影響を評価できます。

投資対効果の具体的な算出方法

ペルソナとカスタマージャーニーマップへの投資対効果を算出するためには、まず投資コストの正確な把握が必要です。直接的なコストとして、市場調査費用、ツール利用料、外部コンサルタント費用などがあります。間接的なコストとして、プロジェクトに関わる社員の人件費、会議や研修にかかる時間コストなども含めて計算する必要があります。

効果の算出では、短期的な効果と長期的な効果を分けて考えることが重要です。短期的な効果として、マーケティング施策の効率改善による広告費削減、コンバージョン率向上による売上増加、営業効率向上による人件費削減などが挙げられます。これらは比較的容易に定量化できるため、ROI計算の基礎となります。

長期的な効果として、顧客生涯価値の向上、ブランドロイヤルティの強化、口コミによる新規顧客獲得などがあります。これらの効果は定量化が困難ですが、過去のデータから推定することが可能です。例えば、顧客満足度が1ポイント向上した場合の平均的な購入金額増加、NPS向上による紹介率の改善などのデータを活用して、長期的なROIを推計します。

継続的な効果検証のサイクル構築

ペルソナとカスタマージャーニーマップの効果検証は、一度きりの測定ではなく、継続的なサイクルとして運用することが重要です。PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを基本として、計画的な検証プロセスを構築します。月次での短期的な効果測定、四半期での中期的な傾向分析、年次での長期的な戦略評価といった階層的な検証サイクルを設定します。

検証結果に基づく継続的な改善も重要なプロセスです。効果が期待値を下回った場合の原因分析、成功要因の他領域への横展開、新たな市場環境に対応したペルソナの更新などを体系的に実施します。また、検証プロセス自体の改善も継続的に行い、より効率的で精度の高い効果測定システムを構築していきます。

組織全体での学習と知識蓄積も効果検証サイクルの重要な要素です。検証結果や改善事例を社内で共有し、組織全体のペルソナ・カスタマージャーニーマップ活用能力を向上させます。成功事例のベストプラクティス化、失敗事例からの学習、業界動向や新技術の取り入れなどを通じて、継続的に効果を向上させることができるのです。

継続的改善とアップデートの仕組み作り

定期的な見直しスケジュールの設定

ペルソナとカスタマージャーニーマップの精度を維持するためには、定期的な見直しスケジュールの設定が不可欠です。市場環境の変化、顧客行動の変化、競合状況の変化など、様々な要因によってペルソナの有効性は時間とともに低下します。そのため、体系的な見直しプロセスを確立し、継続的な改善を行う必要があります。

月次レビューでは、直近のマーケティングデータや営業活動の結果をもとに、ペルソナの行動パターンに変化がないかを確認します。ウェブサイトのアクセス解析、SNSでのエンゲージメント、メールマーケティングの反応率など、短期間で変化が現れやすい指標を中心に分析します。大きな変化が見られた場合は、その原因を特定し、必要に応じてペルソナの部分的な修正を行います。

四半期レビューでは、より包括的な分析を実施します。顧客アンケートの結果、競合他社の動向、業界トレンドの変化などを総合的に評価し、ペルソナの基本的な特性に変化がないかを検証します。また、新たに蓄積された顧客データをもとに、ペルソナの精度向上のための追加情報を収集します。年次レビューでは、ペルソナの根本的な見直しを行い、必要に応じて新しいペルソナの追加や既存ペルソナの統合・削除を検討します。

市場変化に対応したペルソナ更新方法

市場環境の急激な変化に対応するためには、柔軟で迅速なペルソナ更新システムが必要です。特に、デジタルトランスフォーメーションの進展、パンデミックのような予期せぬ事象、新技術の普及などは、顧客行動に大きな影響を与えるため、従来のペルソナが一気に現実と乖離してしまう可能性があります。このような状況に対応するため、市場変化の早期検知システムを構築することが重要です。

早期検知システムでは、複数の情報源からのデータを統合して監視します。ソーシャルメディアでの顧客の発言内容の変化、検索キーワードの傾向変化、ウェブサイトでの行動パターンの変化、営業担当者からの現場レポートなどを継続的にモニタリングし、異常値や急激な変化を検出します。AIや機械学習技術を活用することで、人間では気づきにくい微細な変化も検出できるようになります。

変化を検出した場合の対応プロセスも事前に明確化しておくことが重要です。緊急度と影響度に応じて、即座に対応すべき変化と、次回の定期レビューで対応すべき変化を分類し、それぞれに適切な対応手順を定めます。また、市場変化の影響が一時的なものか長期的なものかを判断するための基準も設定し、過度な反応を避けながら適切なタイミングでペルソナを更新します。

フィードバック収集と反映プロセス

実際にペルソナを活用している現場からのフィードバックは、継続的改善において最も価値の高い情報源です。営業担当者、マーケティング担当者、カスタマーサポート担当者など、日常的に顧客と接している社員からの生の声を体系的に収集し、ペルソナの改善に活用することが重要です。

フィードバック収集システムでは、定期的なアンケートやインタビューに加えて、日常的な気づきを気軽に報告できる仕組みを構築します。社内チャットツールにペルソナフィードバック専用のチャンネルを設置し、リアルタイムで情報を共有できるようにします。また、顧客との面談後や重要な商談後には、簡易的なフィードバックフォームを記入してもらい、ペルソナとの一致度や新たな発見を報告してもらいます。

収集したフィードバックを効果的に活用するためには、情報の整理と分析のプロセスが重要です。個別の意見を定性的に分析し、共通するパターンや傾向を抽出します。また、フィードバックの信頼性や代表性も評価し、限られた情報に基づいて過度な変更を行わないよう注意します。定期的なフィードバック分析会議を開催し、複数の関係者で情報を検討することで、より客観的で建設的なペルソナ改善が可能になります。

改善サイクルの標準化と効率化

継続的改善を効率的に実施するためには、改善プロセスの標準化が不可欠です。誰が担当者になっても同じレベルの品質で改善活動を実施できるよう、手順書やチェックリストを整備します。改善活動の各段階で必要な作業内容、使用するツール、関与すべき関係者、成果物の品質基準などを明文化し、組織全体で共有します。

効率化のためには、改善作業の自動化も積極的に取り入れます。データ収集、分析、レポート作成などの定型作業については、可能な限りツールによる自動化を進めます。また、改善提案の優先順位付けや、改善効果の予測なども、過去のデータを活用したアルゴリズムにより支援することで、より効率的で客観的な改善活動が可能になります。

改善活動の成果を可視化し、組織全体で共有することも重要です。改善前後の比較データ、成功事例、学習内容などを定期的に社内で発表し、改善活動の価値を組織全体で認識できるようにします。これにより、改善活動への継続的な投資とコミットメントを維持し、長期的な改善文化を醸成することができるのです。

まとめ:実践から成果創出までの道筋

成功するペルソナ設定のポイント再確認

効果的なペルソナ設定の成功要因を振り返ると、最も重要なのは事実ベースのアプローチです。企業の願望や理想像ではなく、実際の顧客データに基づいた客観的なペルソナ作成こそが、実用性の高いマーケティング戦略の基盤となります。アンケート調査、インタビュー、行動データ分析など、複数の手法を組み合わせて包括的な顧客理解を深めることが重要です。

また、ペルソナの詳細度と具体性も成功の鍵となります。年齢や性別といった基本属性だけでなく、価値観、行動パターン、情報収集方法、意思決定プロセスまで詳細に設定することで、実際の施策立案において具体的な指針を得ることができます。特に、ペルソナの感情面や心理的な動機を深掘りすることで、より共感を呼ぶマーケティングメッセージの作成が可能になります。

組織全体でのペルソナ共有と活用も不可欠な要素です。作成しただけでは意味がなく、マーケティング、営業、商品開発、カスタマーサポートなど、顧客と接点を持つすべての部門でペルソナを共有し、一貫性のある顧客体験を提供することが重要です。定期的な研修やワークショップを通じて、組織全体のペルソナ理解度を向上させることが長期的な成功につながります。

カスタマージャーニーマップ活用の要点整理

カスタマージャーニーマップの真価は、顧客の行動と感情の変化を可視化し、各段階で最適なアプローチを設計できることにあります。単なる行動の追跡ではなく、各段階での顧客の心理状態、抱えている課題、期待している価値を詳細に把握することで、適切なタイミングで適切な情報や体験を提供できるようになります。

特に重要なのは、顧客の感情が変化するポイントの特定です。期待が高まる瞬間、不安を感じる段階、満足を実感するタイミングなどを明確にし、それぞれに対応した施策を設計することで、顧客体験の質を大幅に向上させることができます。また、競合他社との差別化ポイントも各段階で明確にし、自社の強みを最大限に活用したアプローチを設計することが重要です。

カスタマージャーニーマップは静的なものではなく、継続的に更新し改善していくものです。市場環境の変化、顧客行動の変化、新技術の導入などに応じて、マップを柔軟に更新し、常に現実に即した内容を維持することが重要です。定期的な効果測定と改善を通じて、より精度の高いマップに進化させていくことが長期的な成果につながります。

継続的な改善による長期的成果の実現

ペルソナとカスタマージャーニーマップの活用において、一度作成して終わりという考え方は最も避けるべき落とし穴です。市場は常に変化し、顧客の価値観や行動パターンも進化し続けているため、定期的な見直しと改善が不可欠です。月次、四半期、年次の定期レビュースケジュールを設定し、データに基づいた継続的な改善を実施することが重要です。

改善プロセスにおいては、定量的な効果測定と定性的なフィードバックの両方を活用することが重要です。コンバージョン率、顧客獲得コスト、顧客満足度などの数値的な指標に加えて、現場の営業担当者やカスタマーサポート担当者からの生の声も貴重な改善材料となります。これらの情報を総合的に分析し、優先順位を付けて改善活動を実施します。

長期的な成果実現のためには、組織全体での学習文化の醸成も重要です。成功事例の共有、失敗からの学習、外部のベストプラクティスの取り入れなどを通じて、組織全体のペルソナ・カスタマージャーニーマップ活用能力を継続的に向上させます。これにより、単発的な改善ではなく、組織能力としての顧客理解力を向上させることができるのです。

次のステップへ向けた具体的アクション

ここまでの内容を踏まえて、実際にペルソナとカスタマージャーニーマップの活用を開始するための具体的なアクションプランを提示します。まず、現状の顧客理解度を評価し、不足している情報を特定することから始めます。既存の顧客データ、過去のマーケティング活動の結果、営業活動の記録などを整理し、ペルソナ作成に活用できる情報を棚卸しします。

次に、少数のペルソナから始めることをお勧めします。いきなり複雑で多数のペルソナを作成するのではなく、最も重要な顧客層を1〜2つのペルソナとして設定し、それらに対するカスタマージャーニーマップを作成します。実際に活用しながら学習し、徐々に精度を向上させていくアプローチが現実的で効果的です。

また、組織内での推進体制も早期に整備する必要があります。ペルソナ・カスタマージャーニーマップの推進責任者を明確にし、関係部門との連携体制を構築します。定期的な進捗共有会議の設定、成果の可視化、課題の共有と解決策の検討などを通じて、組織全体でのコミットメントを維持します。継続的な改善と成果創出を実現するために、今日から小さな一歩を踏み出すことが、長期的な成功への確実な道筋となるのです。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。