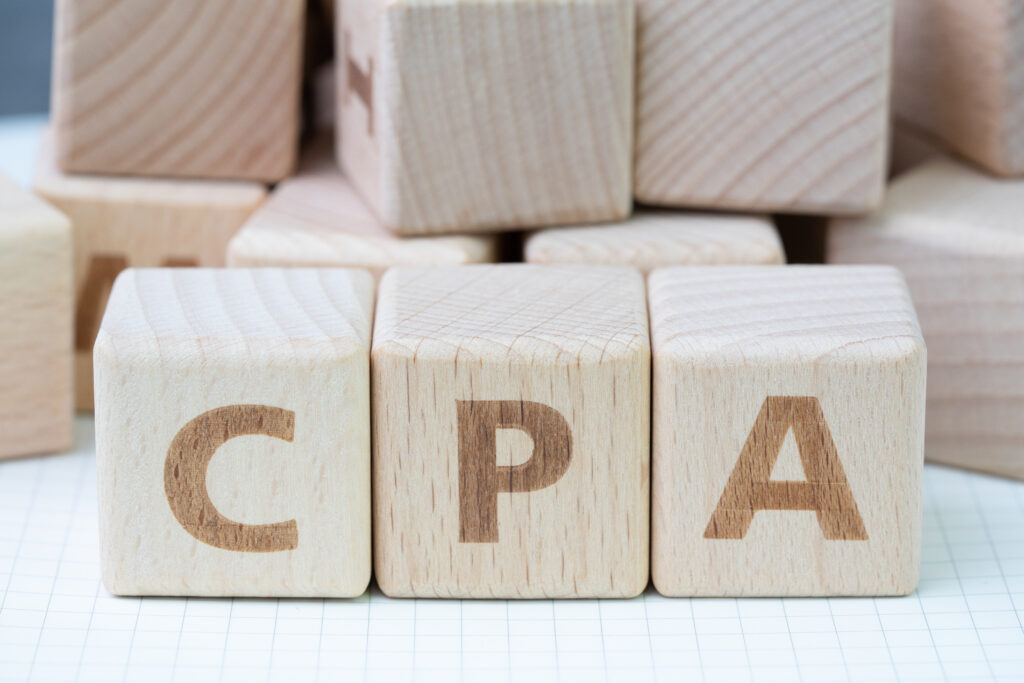

LINE広告のCPA最適化戦略:設計×分解×実装で費用対効果を最大化!

CPA最適化の基本プロセス

CPAは単一施策では下がらず、「設計(LTV起点の目標設定)→分解(CPC・CVRなど要素ごとの原因特定)→実装(改善施策の実行)」の流れで最適化される。

LINE広告の特性と施策

国内最大級のリーチ力とYahoo! JAPAN連携によるデータ活用を活かし、クリエイティブ改善・LP最適化・リマーケティング・自動入札などを組み合わせてCPAを改善する。

他媒体との連携と実務活用

GoogleやMeta広告と役割分担することでROIを最大化。記事ではチェックリストや成功事例も紹介し、明日からの運用改善にすぐ活かせる実践知を提供している。

CPA(顧客獲得単価)は単発の施策で劇的に下がるものではなく、「設計」「分解」「実装」という3つのプロセスを踏むことで最適化される指標です。自社のLTVや収益目標から逆算して目標を設計し、CPAをCPCやCVRといった要素に分解して課題を特定し、改善施策を実装して継続的に調整する。この一連の流れを回すことが、成果につながります。

特にLINE広告は、潜在ユーザーへの高いリーチ力と豊富なデータ活用が可能なプラットフォームであり、Google広告やMeta広告など他媒体と組み合わせることでマーケティング全体のROIを高められます。

本記事では、CPA最適化に向けた戦略を「現状把握 → 原因特定 → 改善策実行」という流れに沿って解説します。具体的には、LTVやROI目標からのCPA設計方法、KPIツリーによる原因診断、クリエイティブ改善やLP最適化といった施策プレイブック、自動入札の活用ポイント、さらに他媒体との役割分担までを網羅します。

B2C・B2Bを問わず応用できる基本原則をベースに、すぐに現場で使えるアクションプランとして整理しているため、広告運用担当者やマーケターの方は、明日からの運用改善に役立つ実践知を得られるはずです。

指標の基礎と関係式

主要指標の定義

まず、LINE広告運用で頻出する主要な指標とその定義を整理します。

- CPA(Cost Per Acquisition、顧客獲得単価):1件のコンバージョン(購入・資料請求など)を獲得するために要した広告費用。

- 計算式:

CPA = 総広告費用 ÷ コンバージョン数

- 計算式:

- CPC(Cost Per Click、クリック単価):1クリック当たりの広告費用。クリック課金の場合はクリックごとに課金されます。

- CPM(Cost Per Mille、インプレッション単価):広告が1,000回表示されるごとに発生する費用。表示課金の場合に用いる指標です。

- CTR(Click Through Rate、クリック率):広告の表示回数に対するクリック数の割合。

- 計算式:

CTR = (クリック数 ÷ インプレッション数) × 100

- 計算式:

- CVR(Conversion Rate、コンバージョン率):クリック数に対するコンバージョン数の割合。

- 計算式:

CVR = (コンバージョン数 ÷ クリック数) × 100

- 計算式:

- LTV(Life Time Value、顧客生涯価値):1人の顧客が生涯で企業にもたらす利益の総額。

- 平均購入単価×購入頻度×継続期間などで算出します。

- ROI(Return on Investment、投資対効果):投資額に対する利益の割合。広告では広告費に対する利益で測ります。

- ROAS(Return on Ad Spend、広告費用対効果):広告費用に対する売上の割合。

- 例えばROAS 500%なら、1円の広告費で5円の売上があったことを意味します。

CPAを分解する関係式

CPAはしばしば**「CPA ≈ CPC ÷ CVR」**というシンプルな関係式で表現されます。厳密には掛け算の関係(CPA = CPC ÷ CVR)ですが、感覚的には「クリック単価を下げる」か「コンバージョン率を上げる」ことでCPAが改善すると覚えると分かりやすいでしょう。

例えばCPAが高騰している場合でも、CPCとCVRのどちらに起因するのかを切り分ければ、的確な改善策を導けます。CPCが無駄に高ければ入札やターゲティングを見直す、CVRが低ければランディングページやフォームを改善するといった具合です。

CPA高騰の原因例:

- CVRが低い場合:広告内容やLPの訴求がターゲットに合っていない、フォーム項目が多すぎるなど、コンバージョンまでのハードルが高いケース。

- CPCが高い場合:広告クリエイティブとターゲティングの関連性が低い、競合が多いオークションに参加している、あるいは入札単価の設定自体が高すぎるケース。

目標設定の原則(LTVからの逆算)

広告運用におけるCPAの目標値は、ビジネス全体の収益性とLTVから逆算して設定することが基本です。極端に言えば、一時的にCPAが高くても、その顧客のLTVが十分高ければ長期的には高いROI(投資対効果)につながります。

特にリピーター戦略を重視するビジネスでは、LTVと連動したCPA目標の設定が不可欠です。例えば、顧客の平均LTVが1万円で利益率が50%の場合、理論上許容できるCPAは5,000円までとなります(5,000円の広告費で1万円分の売上、利益5,000円が相殺されてプラマイゼロ)。この範囲内でCPA目標を定めれば、長期的な利益を損なわずにユーザー獲得が可能です。

また、顧客を獲得した後のリピート施策(アップセル・クロスセル)によってLTVを伸ばせる場合、初回CPAは多少高くても最終的に回収できます。たとえばクーポン配布や会員特典で再購入を促進し、一度獲得した顧客から繰り返し売上を上げられれば、初回のCPA投資は十分ペイするという考え方です。こうした視点で許容CPAを決めておくと、目先のCPAに一喜一憂せず健全な広告運用ができます。

LINE広告の特性と市場環境

圧倒的なリーチと年代別利用動向

LINEは国内で月間9,900万人以上が利用するコミュニケーションアプリです(2025年6月末時点)。このユーザー数は日本の主要SNSの中で群を抜いており、例えばYouTubeが約7,370万人、X(旧Twitter)が約6,800万人、Instagramが約6,600万人と比較されます。言い換えれば、LINE広告は他媒体ではリーチできないユーザー層にまで届けられる可能性が高いということです。

特筆すべきは、LINEが20代から60代までの幅広い世代に深く浸透している点です。2023年時点で、20~60代のLINE認知率は9割を超え、実際の利用率も各世代で約8割前後に達しています。中でも、これまでデジタル広告のターゲットから外れがちだった60代の利用率が顕著に伸びています。2014年には60代のLINE利用率はわずか5.8%でしたが、2023年には75.7%にまで急増しました。この10年で約13倍もの伸びを示したことになります。

※参考データ:60代では2014年当時、「知っているが使っていない」という層が8割以上でしたが、2023年には認知者の8割以上が実際にLINEを使うようになっています。デジタルネイティブでない高年齢層にもLINEが浸透し、“コミュニケーションインフラ”として定着したことが読み取れます。

つまり、LINE広告は、従来のデジタル広告ではリーチが難しかった中高年層にも効率的にアプローチできる強力なチャネルだということです。Facebookやテレビに頼らずとも、LINE上でシニア層の関心を喚起し得るため、広告戦略の幅が広がります。

多彩な配信面・フォーマットの活用

LINE広告は、他のSNS広告と比べても配信面と広告フォーマットが非常に多彩です。主な配信面として次のような場所があります。

- トークリスト(LINEアプリのチャット一覧画面)最上部

- LINE VOOM(旧タイムライン)上のフィード

- LINE NEWS内の記事間

- ウォレット、LINEマンガ、LINEポイントクラブなど各種LINE関連サービス

- LINE広告ネットワーク(提携アプリへの配信枠)

- その他:ホームタブ、オープンチャット、アルバム、そしてノート など

さらに広告フォーマットも静止画・動画・カルーセル(複数画像)など目的に応じて使い分け可能です。ユーザーがLINE内で接触する様々な場面に合わせ、最適な形式・クリエイティブで訴求できる柔軟性がLINE広告の強みです。

例えば、トークリスト最上部に表示される広告は目につきやすいため認知獲得に適し、タイムライン(VOOM)上の動画広告はエンゲージメントを高めやすい、といった具合に設計できます。2024年11月からは**「ノート」機能**にも広告配信が開始され、特に20代女性ユーザーへの新たなリーチ機会が増えました。LINEはこうした配信面の拡充によって、ユーザーの日常導線上に広告を溶け込ませることを狙っています。

Yahoo! JAPANとのデータ連携で高精度ターゲティングへ

LINEヤフー株式会社(旧LINEとYahoo!の経営統合後の社名)は、広告効果のさらなる向上を目指し、Yahoo! JAPANとのアカウント連携や広告プラットフォーム統合を進めています。2023年10月に開始された両サービスのID連携により、ユーザーが任意で同意するとYahoo!とLINEのデータが統合されます。

Yahoo!側が持つ検索クエリデータや購買履歴と、LINE側のコミュニケーションデータ(トーク上の行動や友だち追加状況等)や行動ログを組み合わせることで、これまで以上に精緻なターゲティングと広告配信モデルの構築が可能になります。

例えば、Yahoo!ショッピングで特定の商品を購入したユーザーに対し、LINE上で関連商品の広告を配信するといったクロスプラットフォームのリターゲティングも実現できます。豊富なファーストパーティデータの活用によって、従来は捉えきれなかったユーザーにリーチしたり、よりコンバージョン確度の高いユーザーを狙った配信が可能になっていくでしょう。

このようなLINEとYahoo!の連携施策は、長期的に見ればCPAの効率化と広告効果の最大化につながると期待されます。実際、両社の統合によって「Yahoo!の持つビッグデータを用いてLINEアプリ内に広告配信できる」ようになり、LINE広告単体よりも良い成果が得られるケースも報告されています。広告主にとっては、LINE広告を運用する上でYahoo!の資産を活用できるメリットは大きいと言えるでしょう。

目標CPAの設計

LTVから許容CPAを逆算する手順

前章でも触れたように、まずはビジネス全体の収益モデルから逆算して、広告に投下できる費用水準=許容CPAを明確にします。その具体的な手順は次の通りです。

- LTVの算出:自社サービスの平均購入単価、購入頻度、顧客継続期間などから1顧客あたりのLTVを計算します。例えばサブスクリプション型サービスなら「月額課金額 × 平均継続月数」がLTVの一つの目安です。

- 許容CPAの決定:自社の粗利率や目標とするLTVとCAC(顧客獲得コスト)の比率から、1件あたりどれくらい広告費をかけられるか決めます。「LTVの○割まで広告費をかけても良い」という基準を設定するとよいでしょう。

- 日別予算と目標CV数の設定:許容CPAに基づき、1日の広告予算と目標コンバージョン数を算出します。例えば許容CPAが2,000円で1日の予算が20,000円なら、1日10件のCV獲得を目指す計算になります(20,000円 ÷ 2,000円 = 10 CV)。このように具体的な数値目標に落とし込むことで、日々の運用でチェックすべきKPIが明確になります。

許容CPAはビジネス戦略と直結するため、経営陣ともすり合わせておくことが重要です。特にスタートアップなど成長フェーズでは、短期の利益よりユーザー獲得を優先してCPA目標を高めに設定するケースもあります。一方、成熟期の事業では広告効率重視でCPA目標を厳格にするなど、状況に応じて柔軟に決めましょう。

セグメント別に目標CPAを設定する重要性

全顧客に一律のCPA目標を当てはめるのではなく、ユーザーセグメントごとに許容CPAを差別化することで広告効果を高められます。具体的には次のような切り口が考えられます。

- 新規顧客 vs 既存顧客:新規獲得のCPAは一般に既存顧客へのリマーケティングCPAより高く許容します。リピート購入が見込める新規顧客であれば、初回獲得コストが高めでも回収できるからです。逆に既存顧客向け広告は低コストで効率よく成果を上げたいところです。

- 指名検索経由 vs 非指名経由:指名(ブランド名)で流入するユーザーは成約意欲が高くCPAが低く抑えられる傾向があります。一方、非指名キーワードや興味関心ターゲティングで広く集客する場合はCPAが高くなりがちなので、許容値も高めに設定します。

- 友だち追加広告の場合:LINEならではですが、「友だち追加(CPF:Cost per Friend)」をコンバージョンポイントとする場合、その後のメッセージ配信で商品購入など最終CVに誘導できます。したがって初期のCPAだけで判断せず、友だち追加後の後続コンバージョンを含めて評価することが重要です。友だち追加1件あたりの広告費は、その後のLTV向上施策とセットで考えましょう。

このように、ターゲットや広告目的ごとに許容CPAの目安をあらかじめ決めておくと、配信結果の良し悪しを正しく判断できます。「新規男性20代のCPAは5,000円以内なら合格」など社内で基準を共有しておけば、運用担当者の迷いや社内報告のブレも減るでしょう。

広告目的に応じたKPI設計

CPA最適化を図る上でも、キャンペーンの目的に応じた適切なKPI設定が欠かせません。広告には大きく認知・検討・獲得のフェーズがあり、それぞれ評価すべき指標が異なります。

- 認知拡大が目的の場合:リーチ数やインプレッション単価(CPM)、フリークエンシー(1人あたりの接触頻度)などを重視します。ここではCPAよりも、いかに多くのユーザーに効果的に露出できたかが重要です。

- 顕在層の刈り取り(コンバージョン獲得)が目的の場合:CVRやCPAそのものが主要KPIになります。クリック後の成約率が勝負なので、LP最適化やフォーム改善の成果がダイレクトに表れます。

- 潜在層のエンゲージメント醸成が目的の場合:クリック数、CTR、LP滞在時間、友だち追加数など、中間指標も含めて評価します。すぐの購入には至らなくても、メルマガ登録や動画視聴など次のステップにつながる行動をKPIに据えることも有効です。

目的にマッチしたKPIを設定しておくことで、無理に全キャンペーンでCPA目標を追わずに済みます。例えば認知目的の動画広告で無理にCPAを追っても意味がないので、その場合は視聴単価やエンゲージメント率を重視する、といった判断ができます。結果として、施策ごとに最適な改善アクションを導きやすくなり、広告全体の費用対効果向上につながります。

CPA診断フレームワーク

KPIツリーで原因を特定する

CPAが目標を上回ってしまったとき、闇雲に手を打つ前に原因を構造的に分析しましょう。前述のように、CPAはCPCとCVRで近似されるため、まず以下のようなKPIツリーで問題を切り分けます。

CPA高騰

├── CPCが高い場合

│ └→ クリエイティブ品質低下?競合入札激化?ターゲティング設定過剰?

└── CVRが低い場合

└→ LPの内容不適切?フォーム離脱多発?オーディエンスの質課題?

- CVR低下の典型原因:ランディングページ(LP)の訴求がターゲットに刺さっていない、LPでの離脱が多い(フォームの入力項目が多い、動線が分かりづらい)、オファーの魅力度が不足している…等。要するに「サイト側の問題」でコンバージョンのハードルが高いケースです。

- CPC上昇の典型原因:広告のクリック率(CTR)が低迷している、つまり広告の内容がユーザーの興味に合っていない場合や、入札単価が高すぎてクリック単価が吊り上がっている場合。またターゲティングの競合が激しく、市場全体で単価が高騰しているケースもあります。

このようにCPAの構成要素に分解することで、「何を直せばCPAが下がるのか」の仮説が立てやすくなります。たとえば「CPA高騰はCVR低下によるものだ」と分かれば、クリエイティブ変更やLP改善にリソースを集中できますし、「CPC上昇が原因だ」と分かればターゲティング見直しや入札戦略の変更が先決になります。

レポートデータの効果的な読み方

LINE広告マネージャーには日次・週次で詳細なパフォーマンスレポートが表示されます。このデータを活用して原因分析のヒントを得ることができます。特に以下の観点に注目しましょう。

- CPCとCVRの時系列変動:まず、CPAの変動がCPC起因なのかCVR起因なのかをデータで確認します。グラフで見れば一目瞭然ですが、例えばCPA悪化と同時期にCPCも上がっていればCPCが原因の可能性が高いです。逆にCPCは安定しているのにCVRが下がっていればLP側の問題を疑います。

- 配信面 × オーディエンス × クリエイティブ別の性能:LINE広告は配信面が多岐にわたるため、「どの枠で」「どんなユーザーに」「どのクリエイティブを見せた時」に成果が良かったか/悪かったかを細かく分析できます。例えばトークリスト枠でのCPAは優秀だがニュース枠では悪化している、といった差異があれば配信面を最適化できます。

- 曜日・時間帯による傾向:曜日別や時間帯別のCVRやCTRの違いも見逃せません。平日昼間より土日夜の方がCVRが高いようであれば、その時間帯に予算配分を厚くするなどの対策が考えられます。LINE広告はユーザーの日常行動と密接なため、時間軸での分析が奏功するケースも多いです。

これらの視点でレポートを読み解き、「どのKPIに異変が起きているか」をまず把握しましょう。数字が示す事実を出発点にすれば、次章で述べる具体的な改善策(CVR改善策なのかCPC改善策なのか)がブレることなく決定できます。

原因別の即応策チェックリスト

CPA悪化の原因が特定できたら、原因ごとに即応策を講じます。以下に代表的なケースと施策を整理します。

- CVRが低い場合:広告からLPまでの流れに問題がある可能性大です。対策として、広告クリエイティブのメッセージを見直してクリックするユーザーとのミスマッチを解消する、LPのファーストビューで価値提案を明確にする、フォーム最適化(EFO:入力項目削減やステップフォーム導入)で離脱を防ぐ等があります。

- CPCが高い場合:クリック単価上昇は広告のクリック率改善で対処できる場合があります。魅力的なクリエイティブに差し替えてCTRを向上させることが第一です。また、競合がひしめくターゲティング設定を避け、よりニッチで競争率の低いオーディエンスを試すことも有効です。入札単価の見直し(上限入札額を引き下げる)も直接的な手段となります。

- 配信量が不足している場合:CPAが安定しない要因として、広告配信量(インプレッション数)が少なすぎるケースもあります。日予算や入札上限が低すぎて学習が進まない場合、一時的に予算を増やしてデータ収集を優先することも検討してください。また自動入札を使っている場合は、必要な最低CV数(約40件)が溜まるまでは成果が安定しない点に留意が必要です。

以上のように、原因別に打つべき手は明確に異なります。自社の状況に照らして「今どの引き出しを開けるべきか」を判断し、機敏に実行していきましょう。次章では、それぞれの課題に対する改善施策をより具体的に掘り下げます。

CPA改善プレイブック(実装手順)

クリエイティブ最適化によるCTR向上

質の高いクリエイティブは、ユーザーの目を引いてクリック率(CTR)を向上させ、結果としてCPCの抑制とCPA改善につながります。LINE広告では画像・動画・テキストの組み合わせで様々なクリエイティブ表現が可能です。ここではクリエイティブ改善のポイントを整理します。

- A/Bテストの徹底:どの画像や文言がユーザーに響くかは実際に出稿してみないと分かりません。常に複数パターンの広告を並行配信し、CTR・CVRの高いパターンを見極めましょう。例えば色使いやコピーの違いで大きく反応が変わることも珍しくありません。定量的なテストでベストクリエイティブを探す姿勢が重要です。

- 強力なバリュープロポジションの提示:広告クリエイティブ内には、ターゲットユーザーにとっての明確なメリット(ベネフィット)を盛り込みます。「今なら〇〇円OFF」「利用者数No.1の安心感」など、思わずクリックしたくなる誘因を提示しましょう。LINE広告はプライベートな空間に入り込むため、友人からのメッセージのような親近感あるトーンも有効です。

- フォーマットごとの最適化:静止画なら一目で伝わるインパクトを、動画なら音無しでも内容が分かるテロップを、カルーセルならストーリー性を持たせる等、それぞれのフォーマットの強みを活かします。特にスマホでの視認性を考え、大きな文字と簡潔なデザインを心がけましょう。

クリエイティブは劣化(マンネリ化)します。同じ広告ばかり出稿しているとユーザーに飽きられ、CTRが落ちてきます。2週間~1ヶ月程度で新しいクリエイティブに入れ替えるサイクルを回し続けることで、新鮮な反応を引き出し続けることができます。最適化に終わりはない、と肝に銘じて臨みましょう。

LP・フォーム最適化によるCVR向上

ランディングページ(LP)やフォームはコンバージョン直前の要であり、その質がCVRに直結します。広告でどんなに興味を惹いても、LPで離脱されては意味がありません。以下、LP・フォーム改善のポイントです。

- LPのファーストビュー改善:ページを開いて数秒でユーザーの心を掴む必要があります。ファーストビュー(最初に画面に表示される範囲)には、商品・サービスの価値提案、利用者の声や実績など信頼感を高める要素、そして明確なCTA(Call To Action)ボタンを配置しましょう。「今すぐ無料登録」など行動を促す文言を目立つボタンで示すだけでもCVR向上に寄与します。

- メッセージとLPの一貫性:広告で謳ったメリットがLPで詳細に説明されている、一方で広告で触れなかった不安点にLPで先回りして回答している、といったシームレスな情報設計が理想です。広告→LP間のメッセージ断絶があるとユーザーは混乱し離脱します。「広告文言 = LP見出し」にするなど統一感を意識しましょう。

- フォームの最適化(EFO):フォームは短く・簡単にが基本です。入力項目は本当に必要なものだけに絞り、スマホではオートコンプリートやプルダウンで楽に入力できる工夫をします。どうしても項目が多い場合はステップを分けて心理的負荷を軽減する(1ページに1~3項目ずつ質問する)方法も有効です。エラー時のメッセージも丁寧に、離脱を最小限に抑えましょう。

また、フォーム送信完了ページでクロスセル情報を載せたり、友だち追加を促すなど次の行動喚起を行うこともできます。せっかくCVしたユーザーをそのまま終わらせず、次のマーケティング施策につなげてLTVを高める工夫も忘れずに。

ターゲティング戦略の再構築

ターゲティングの巧拙は広告の効率に直結します。無駄な層に配信すればCPAは上がり、有望な層に集中できればCPAは下がります。LINE広告特有のターゲティング改善ポイントを挙げます。

- ピンポイントなターゲティング:LINE広告では年齢・性別・地域・興味関心カテゴリなど多彩な条件を組み合わせ可能ですが、絞りすぎにも注意です。あまりに狭いセグメントにすると配信量が減り学習が進みません。かといって広げすぎると無駄クリックが増えます。自社商品/サービスの典型的な顧客像(ペルソナ)にマッチする属性を洗い出し、効果と配信量のバランスが取れる範囲で設定しましょう。

- 競合の少ない切り口の模索:オーディエンス設定には人気の高いカテゴリがあります。例えば「投資・金融」に興味関心のある40代男性などは多くの広告主が狙うため入札競争が激化しCPCが上がりがちです。そこで、競合が目を付けていないニッチな切り口を探してみます。興味関心ではなく特定の行動リターゲティングを使う、類似配信で独自の種リストを活用するなどで隙間市場を攻める戦略です。成功すれば低いCPAで一定のコンバージョンを稼げる可能性があります。

- 配信除外の徹底:無駄配信を省くことも重要です。明らかにターゲットでない属性(例えば高額商材なら学生・未成年層など)は最初から除外設定しましょう。また成果の悪い配信面やクリエイティブはレポートを見て停止していきます。LINE広告では広告グループ単位で複数配信面にまたがるので、成果の悪い組み合わせを潰していくことで徐々に効率化できます。

ターゲティングは一度設定したら終わりではなく、常にデータを見ながらチューニングしていくものです。新しいオーディエンス機能やYahoo!連携データの活用など、最新のオプションも積極的に試して自社に最適なターゲティングを探しましょう。

リマーケティングの活用

一度サイトやLPを訪れたり友だち追加したユーザーに再度広告を配信する**リマーケティング(リターゲティング)**は、CPA改善の強力な武器です。なぜなら、既に関心を示したことがあるユーザーはコンバージョンに至る確率が高く、結果としてCPAが低く抑えられるからです。

LINE広告では、LINEタグをサイトに埋め込むことでサイト訪問者に対するリマーケティング配信が可能です。具体的な活用例としては:

- カート落ちユーザーへの追撃:ECサイトでカートに商品を入れたまま購入しなかったユーザーに対し、LINE広告で割引クーポンや再閲促進のメッセージを配信します。購入一歩手前までいった温度感の高いユーザーなので、高いCVRが期待できます。

- 資料請求LP訪問者への再アプローチ:BtoB商材などでLPを訪れたがフォーム送信しなかったユーザーに対し、別の訴求ポイントを強調した広告で再訪を促します。一度興味を持った層なので、的を射た訴求で再トライすればCVに繋がりやすくなります。

- 友だち追加ユーザーへのナーチャリング:LINE公式アカウントに友だち追加したユーザーは、メッセージ配信によるフォローができます。広告予算を使わずプッシュ通知を送れるため、友だち追加直後にウェルカムオファーを送ったり、興味に応じたコンテンツを送り込んで育成(ナーチャリング)し、最終的なCV転換を図ります。この一連の流れで見ると、友だち追加広告→メッセージ施策でCPAが劇的に改善した例もあります。

特に友だち追加からメッセージ配信への導線は、LINE広告ならではのCRM的アプローチです。一度つながったユーザーに継続接触し、クーポン配布や限定情報の提供でエンゲージメントを高めてからCVに結びつけることで、最終的な顧客獲得単価を大幅に下げることが可能です。「友だち追加→メッセージ→CV」という動線をうまく設計できれば、LINE広告のROIは飛躍的に向上するでしょう。

入札・配信最適化と機械学習の活用

手動入札の役割と基準

LINE広告の入札方式には「手動入札」と「自動入札」があります。一般的に近年の広告運用では自動入札(機械学習による最適化)が主流ですが、キャンペーン開始初期やコンバージョンデータが不足している段階では手動入札が有効です。

手動入札では、自分でクリック単価上限やインプレッション単価上限を設定します。開始当初はシステムに十分なデータがないため、自動入札に任せると学習が安定するまで配信がうまく回らないことがあります。そのためまず手動入札で最低限の配信量を確保し、データを蓄積する戦略が推奨されます。

基準として、コンバージョンが累計で40件程度に達するまでは手動で様子を見ることが多いです(後述の通り、自動入札の学習には約40件のイベントが必要なため)。手動入札期間中は、獲得単価やクリック単価を見ながら入札額を微調整し、予算消化ペースとCV獲得ペースをコントロールします。

もちろん手動入札だけでも運用は可能ですが、人手で逐次最適化するのには限界があります。ある程度データが溜まり機械学習が活用できる状況になったら、速やかに自動入札へ切り替える前提で手動入札を活用すると良いでしょう。

自動入札導入の前提条件と運用ポイント

LINE広告の自動入札は、機械学習が入札額を自動調整してくれる仕組みです。設定した目標(例えば目標CPAや目標クリック数)に向けて、AIが過去データを学習しながらリアルタイムに入札を最適化します。うまくハマれば人間には到底真似できない精度でCPAを改善してくれる頼もしい機能です。しかし導入にはいくつか前提と注意点があります。

- 必要なデータ量:自動入札のアルゴリズムが安定して機能するには、広告グループごとに約40件のコンバージョンデータが必要とされています。40件未満ですと学習が不十分で、アルゴリズムが適切に最適化できない恐れがあります。したがって、それまでは上述の手動入札で稼ぎ、40CVに到達したら自動入札に切り替えるのが一つの目安です。

- 学習期間中の挙動:自動入札を開始すると、最初の数日~1週間程度は**「学習期間」**としてアルゴリズムが試行錯誤を行います。この間、一時的にCPAが悪化したり配信が不安定になることがあります。しかしこれは正常なプロセスです。学習期間中に焦って設定をいじりすぎると、再学習が発生していつまでも安定しません。設定変更は極力控え、学習完了まで様子を見ることが大切です。

- 目標設定:自動入札では「目標CPA〇〇円」や「1日の予算内でコンバージョン最大化」など、いくつかの入札戦略オプションがあります。自社のKPIに合った戦略を選ぶ必要があります。例えば明確なCPA目標がある場合は目標値を設定しますし、予算消化を優先する場合は「予算内最大化」戦略をとります。なお目標CPAを設定する場合、直近実績より極端に低すぎるCPAを設定すると配信量が激減しかねないため、現実的な値から開始して徐々に引き下げるのが安全です。

自動入札は一度軌道に乗れば、常にリアルタイムで入札額を調整し続けてくれるため非常に効率的です。とはいえ魔法ではないので、人間の監視と微調整も依然必要です。学習が進んだ後も、季節変動や外部要因でパフォーマンスが変われば目標CPAを見直したり、入札戦略を変える判断が求められます。自動入札=放置OKではなく、自動入札を活かすのもまた運用者の腕である点は忘れないでください。

アカウント設計とデータ集約の要点

自動入札の効果を最大限に引き出すには、アカウント構造にも工夫が必要です。ポイントは機械学習用のデータが分散しすぎないよう集約することです。

- 広告グループの統合:同じ目的や類似ターゲットで複数の広告グループに分けている場合、それぞれで学習が別々に走り40CVずつ必要になります。類似したグループは統合し、一つの学習にまとめた方が早く安定します。例えば地域A・B・Cで広告グループを分けていたのを一本化し、地域別効果測定はレポート上で絞り込んで見る、という形でも十分分析できます。最小限のグルーピングで最大のデータ量を確保しましょう。

- コンバージョンポイントの一元化:LINE広告では「購入」「資料請求」「友だち追加」など複数のコンバージョンイベントを設定できますが、学習効率を考えると主要なCVに絞る方が効果的です。例えばECであれば最終購入だけをCVに設定し、途中のカート追加は参考指標に留めるなど、学習アルゴリズムが追うゴールを一本化します。その方がコンバージョンデータが集まりやすく、早期に学習が安定します。

- 過度なセグメント配信を避ける:機械学習はデータ量が多いほど賢くなります。人間が細かくセグメントしすぎてデータプールを小さくするより、最初は幅広く配信してデータ収集し、学習後に成果の悪い部分だけ除外するといったアプローチが有効です。広告セットやターゲティング条件も最初は少なめに設定し、後から展開・分割していく方が得策です。

このように、アカウント構造のシンプル化とデータの集中投下によって、機械学習の効果を最大化できます。実際、LINE公式のガイドラインでも「1広告グループあたり最低40CVを蓄積できるよう予算配分とアカウント設計を」と推奨されています。データを機械に食わせる土台作りも運用者の重要な仕事なのです。

「友だち追加」起点のナーチャリング

「友だち追加→メッセージ→CV」の動線設計

LINE広告のユニークな強みとして、友だち追加(LINE公式アカウントへの登録)を起点にしてナーチャリング(見込み顧客育成)を行える点が挙げられます。他の広告では1回の訪問や購入で終わりですが、LINEでは一度友だちになったユーザーに対してその後も直接コミュニケーションを図れます。これを戦略的に活用すれば、結果的にCPAを大幅に改善できます。

典型的な流れは以下のようになります。

- LINE広告で友だち追加を促す(コンバージョン地点を「友だち追加」に設定する)。例えば「友だち追加でクーポン進呈!」と訴求し、まずはLINE公式アカウントに登録してもらいます。

- セグメント配信でメッセージを送る:友だちになったユーザーに対し、興味に応じたメッセージやコンテンツを配信します。例えば登録時に簡単なアンケートに答えてもらい興味カテゴリでセグメントするなどして、パーソナライズした情報提供を行います。

- 最終コンバージョンへ誘導:適切なタイミングで本命のアクション(商品の購入やサービス申込)を促すメッセージを送ります。ここでは既に何度かコミュニケーションを重ね信頼関係が構築されているため、初回訪問時より格段にCVRが高まります。

このように段階的に温度を上げてからCVに導くことで、1回きりの広告接触で直接コンバージョンを取るよりもはるかに効率が上がるケースがあります。特に高単価商品やBtoB商材など慎重な検討が必要な場合、LINE上でFAQ対応や事例紹介をメッセージ配信して不安を解消し、満を持してクロージングするといったシナリオが有効です。

結果として、広告費をかけて友だち追加さえしてもらえれば、その後はメッセージ配信コストほぼゼロでじっくり育成できるため、CPAの計算上は友だち追加コストが実質の顧客獲得単価に近くなるのです。友だち追加1件あたり数百円程度で獲得できていれば、メッセージ施策込みの最終CPAは圧倒的に低く抑えられることになります。

セグメント配信による顧客育成

友だち追加後のユーザーに一律同じメッセージを送るだけでは不十分です。セグメント配信(ユーザーを属性や行動でグループ分けして異なる内容を送る)を駆使して、きめ細かなナーチャリングを行いましょう。

セグメントの切り方例:

- 興味関心カテゴリ別:ユーザーが閲覧した商品カテゴリ・記事内容などに応じて、興味がありそうな情報だけを送ります。例えば化粧品ECならスキンケアに興味がある人にスキンケア商品の新着情報を、メイクアップに興味がある人にはメイク術コンテンツを送る、といった具合です。

- 行動ステータス別:直近でサイト訪問した/カート投入した/購入まで至った…など行動履歴で分けます。カート放棄者には「カートに入れた商品があります」とリマインド、購入者にはクロスセル商品案内、と段階に応じた接客をします。

- 経過時間別:友だち追加からの経過日数や最後の購入からの空白期間でセグメントします。一定期間アクションがない休眠顧客には再活性化キャンペーンを送る、登録後間もない人にはウェルカムシーケンスを送る、など時間軸シナリオを設計します。

セグメント配信を行うことで、ユーザーごとに「欲しい情報」「適切な頻度」でアプローチできるようになります。これはユーザー体験を損ねないためにも重要です。同じ内容のメッセージが頻繁に届くとブロックや友だち解除につながり逆効果ですが、関心にマッチした有益な情報であれば好意的に受け取られます。結果としてエンゲージメントが高まり、最終的なCV率も上がります。

広告クリエイティブの再利用

LINE公式アカウントでのメッセージ配信では、広告で反応が良かったクリエイティブや訴求軸を再利用するのも一つの手です。広告で既に興味を引いたポイントを、メッセージでさらに深掘りしてあげるイメージです。

例えば広告上で「驚きのビフォーアフター画像」を見せて興味を持ったユーザーには、メッセージでより詳細な体験談やエビデンスを送ります。広告で謳った効果を実証するデータや、他のお客様の成功事例などを追送することで、ユーザーの購買意欲を段階的に高めることができます。

また、広告のランディングページURLをそのままメッセージに組み込み、「詳しくはこちら」と再訪を促すこともできます。広告クリック時には買わなかった人も、後で腰を据えてLPを読み直してもらうことでCVにつながる場合があります。一度きりでは終わらせず、複数回接点を持つという発想です。

さらに言えば、広告とメッセージで統一したブランド体験を提供することが大切です。トンマナ(デザインや文体)を合わせ、ユーザーが「あの時見た広告の会社だ」とすぐ想起できるようにしましょう。広告から継続してコミュニケーションを図れるLINE公式アカウントは、まさに**「顧客とのチャットルーム」**です。この強力なツールを活用し、ユーザーとの関係構築をCPA改善につなげていきましょう。

他媒体との連携とアトリビューション

LINE×Google/Metaの役割分担で相乗効果を狙う

LINE広告は単独でも強力ですが、Google広告やFacebook/Instagram広告(Meta広告)と併用することで相乗効果を発揮できます。それぞれの媒体の得意分野が異なるため、マーケティングファネル全体で役割分担をさせる考え方です。

- LINE広告:月間9,500万以上の国内ユーザーにリーチでき、ユーザーの興味関心や属性に基づく配信が得意です。潜在ニーズ層を含め幅広い層への認知拡大やブランド醸成に強みがあります。特に「まだ商品を探していないが興味を持つ可能性がある人」に対して、LINE上の自然な文脈で広告を届けるのが得意です。

- Google広告:ユーザーが明確な意図を持って検索したキーワードに連動して広告を出せるため、購入意欲の高い顕在層の刈り取り(ダイレクトコンバージョン)に適しています。例えば「○○ 比較」「○○ 最安値」などの検索に広告を出せば成約率が高く、CPAも低く抑えられる傾向です。いわば今すぐ客を逃さず捕まえる役割です。

この役割分担により、「LINE広告で潜在層に認知を広げ、Google広告で顕在層を刈り取る」という流れが構築できます。LINEで広告に接触したユーザーが興味を持ち、後日Googleで検索して商品購入に至る…といったシナリオです。このように複数媒体を組み合わせたタッチポイント戦略をとることで、限られた予算でも高いROIを実現できます。

他の組み合わせも然りで、例えばFacebook広告は精緻なデモグラフィックターゲティングができるのでLINEと住み分けたり、YouTube広告で動画訴求してLINEでフォローするなども考えられます。重要なのは各媒体の強みを理解し、自社の顧客の購買プロセスに沿って適材適所で媒体を配置することです。

効果測定のポイント(ビュースルーや指名検索の考慮)

複数媒体を併用する場合、それぞれの貢献度を正しく測定することが難しくなります。LINE広告で接触→別媒体でコンバージョンとなるケースでは、単純なラストクリック計測ではLINE広告の貢献が見えないためです。そこで以下の点に留意しましょう。

- ビュースルーコンバージョンの活用:LINE広告にはビューインプレッション経由のコンバージョン(広告は見たがクリックせず、後でサイト訪問してCVしたケース)を計測する仕組みがあります。他媒体でも「ビュースルーコンバージョン」を統合的に管理することで、広告接触が間接的に与えた効果を把握できます。特にLINE広告はクリックせずとも心理的印象を与えている場合があるので、この指標を無視すると過小評価につながります。

- 指名検索の増加を見る:LINE広告を出した後、ブランド名や商品名での検索ボリュームが増えていないか確認します。もし増えていれば、LINE上での認知拡大施策がユーザーの検索行動を促した可能性が高いです。これも一つの間接効果の指標になります。Googleアナリティクス等で集客チャネル別の流入や、サーチコンソールで検索クエリの推移をチェックしてみましょう。

- コンバージョンアシスト分析:広告プラットフォーム間のコンバージョンパスを分析することも有用です。例えばGoogle Analyticsの「マルチチャネル > 補助効果」レポートでは、LINE広告経由→別媒体経由でCVしたケースが可視化できます。これによりLINE広告がどれだけ他媒体をアシストしているか、また逆に他からLINEへの流れはあるか、といったクロスチャネルの影響を把握できます。

総合的に効果を測ることで、LINE広告の価値を適切に評価できます。もしこれらを怠ると、「LINE広告ではCVが出ていない」と誤解して出稿を止めてしまい、実は間接効果で売上に効いていた分を逃す…という事態になりかねません。見えづらい効果も拾う計測設計が、媒体連携時には欠かせないのです。

フリークエンシーと配信重複の管理

複数媒体を運用すると、一人のユーザーが過剰に広告接触してしまうリスクも出てきます。同じ人にLINEでもFacebookでもGoogleでも広告を出しすぎると、「またこの広告だ…」とうんざりされ逆効果になる恐れがあります(いわゆる広告疲れ)。これを防ぐにはフリークエンシー(頻度)と配信重複の管理が必要です。

具体的には:

- 媒体ごとのフリークエンシーキャップ:LINE広告ではキャンペーン単位で1日◯回まで等のフリークエンシー制御ができます。他媒体でも設定できるものは適切に上限を設けましょう。一般には1日あたり1~3回程度までが目安です。

- クリエイティブのバリエーション:同じ広告ばかり見せるのではなく、複数パターンのクリエイティブをローテーションすることで飽きを軽減します。LINE広告なら同一ターゲットに対してクリエイティブABテストを兼ねて両方配信するなどして、マンネリを防ぎつつ印象をすり込めます。

- ユーザー体験を最優先:もし自社で複数媒体を一元管理できるDSPや統合ツールがあれば、重複配信を避ける仕組みを入れるのも手です。しかしそこまで難しいことができなくとも、「一人のユーザー視点で不快にならないか?」を常に考えることが大事です。苦情があれば即ターゲティングから除外する、頻度を下げるなどユーザー目線に立った調整を行いましょう。

広告は接触回数が増えるほど効果も高まると言われますが、限度を超えると逆効果です。LINEは親しい人とのコミュニケーションの場ですから、そこで嫌われてしまうとブランドイメージにも傷がつきかねません。適切な頻度とクリエイティブで接触回数を設計し、ユーザーに良い印象を持ってもらいながらCPA目標を達成することを目指しましょう。

運用体制・成功事例・チェックリスト

日次・週次の運用ルーチン

CPA最適化は一朝一夕ではなく、地道な運用ルーチンの積み重ねで実現されます。以下に日次・週次の基本的なチェック項目をまとめます。

- 日次チェック:前日の主要KPI(インプレッション、クリック、コンバージョン、CPA、CPC、CVRなど)に急激な変動がないか確認します。特にCPAが目標範囲から外れていないか、予算消化に偏りがないかを見ます。異変を察知したらすぐ原因を調べ、必要ならその日のうちに応急措置(入札調整や一時停止等)を取ります。

- 週次分析:1週間分のデータをまとめて振り返り、A/Bテストの結果やターゲティング変更の効果を評価します。また週単位で曜日トレンドも見えてくるので、曜日別のCVRやCV数を確認し翌週以降の予算配分に活かします。さらに週次では次の仮説立案も大事です。「〇〇のCTRが低いからクリエイティブ変更しよう」「△△の配信量を増やしたらCV増えそうだ」など改善プランを立て、実行計画に落とし込みます。

こうした定期的なルーチンを回すことで、運用の精度が徐々に上がっていきます。チームで運用している場合は定例ミーティングでこれらを共有し、課題と対策をすり合わせましょう。Plan-Do-Check-Act(PDCA)サイクルを週次で一周させる意識がCPA改善の原動力です。

代表的な成功パターン紹介

実際にLINE広告のCPA改善に成功した事例から、効果的な施策パターンを紹介します。

- EC業界(通販):クーポン配布やリマーケティング活用でCVRを向上させた事例が多く見られます。例えば化粧品ECでは、LINE友だち限定クーポンを発行して再購入を促進し、リピート率上昇によってCPAを20~30%改善した例があります。またカート離脱者にLINE広告で追客することでかなりの割合が購入に転換し、取りこぼし防止に成功しています。

- 不動産業界:オープンハウスグループの事例では、広告運用を代理店任せにせず内製化し、各エリアの営業担当者からのフィードバックを広告クリエイティブに反映しました。その結果、CVRが前年比158%改善、CPAも68%削減と飛躍的な成果を上げました。現場の生の声をクリエイティブに活かしターゲットに刺さる訴求ができたことが勝因です。

- 通信教育(オンライン講座):ある通信教育サービスでは、LINE公式アカウントに友だち追加したユーザーに対し、興味に合わせたコンテンツ配信を実施。勉強法の動画や合格体験談などを送ってエンゲージメントを高めました。その結果、最終的な資料請求や申込のCPAが従来施策比で約40%も改善しました。ナーチャリング施策で教育し関係構築してからオファーしたことが奏功した例です。

- D2Cコスメ:男性向け化粧品ブランドのバルクオム社では、LINE広告で友だちを獲得しチャットボットで会話形式のアンケートや商品提案を行うナーチャリングを展開しました。その結果、定期購入のCPAが過去の広告配信時より257%も改善するという驚異的な成果を出しました。友だち追加→チャットボット対話→購入という新しい導線がハマった好例です。

- 買取サービス:オーディオ機器の買取サービスでは、LINE広告経由で公式アカウントに誘導し、セグメント配信でアプローチした上で査定申込へ繋げました。さらにYahoo! JAPANのオーディエンスデータを活用してLP改善やリターゲティングを強化した結果、CPAを50%削減することに成功しています。複数チャネルのデータ統合とセグメントマーケティングで成果を出した例です。

これら成功事例に共通するのは、「単発の広告配信だけでなく、その後のコミュニケーションやデータ活用まで含めた総合的な施策」によってCPAを下げている点です。つまり広告→サイト誘導→終わり、ではなく広告→追加接触→顧客化→育成といった一連の流れをデザインし、最終的な顧客獲得コストを下げる発想が重要だと分かります。

実務チェックリスト

最後に、ここまで述べた内容を基に運用担当者向けのチェックリストをまとめます。日々の実務で迷ったとき、このリストに立ち返れば抜け漏れを防げます。

| 項目 | 確認内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 目標設計 | LTVから許容CPAを逆算して設定しているか? | → 4.1参照 |

| 計測設定 | コンバージョンタグが正しく全てのCVポイントに設置済みか? | (未計測CVがないか) |

| 入札戦略 | 自動入札を導入するための十分なデータ(≒40CV)が蓄積されたか? | → 7.2参照advate.co.jp |

| 配信設計 | 広告グループの構造は学習効率を意識した集約になっているか? | → 7.3参照 |

| クリエイティブ | 複数パターンで常にA/Bテストを実施しているか? | → 6.1参照 |

| LP・フォーム | LPのファーストビューで価値提案とCTAを明示しているか? フォーム項目が多すぎたり離脱要因がないか? | → 6.2参照 |

| レポート分析 | CPAだけでなく、CPC・CTR・CVRなど構成KPIも日々チェックしているか? | → 5.2参照 |

| 媒体連携 | 他媒体との役割分担を明確に定義し、クロスチャネルの効果も測定しているか? | → 9.1・9.2参照 |

| 頻度管理 | 同一ユーザーへの広告接触頻度が過剰になっていないか? | → 9.3参照 |

| 友だち活用 | 友だち追加後のセグメント配信・チャットボット活用など育成施策を実施しているか? | → 8.1参照 |

上記項目を定期的に見直し、問題があればすぐ改善することで、CPA最適化の取り組みは確実に前進していきます。広告運用は細部への注意と継続的な改善の積み重ねです。本記事で取り上げた戦略と戦術を参考に、ぜひLINE広告のポテンシャルを最大限引き出してみてください。結果として、費用対効果の高いマーケティングが実現し、ビジネスの成長につながることを期待しています。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。