手紙DMの手引き ~効果的な営業戦略から成果測定まで徹底解説~

この記事は、手紙DM(ダイレクトメール)を活用した営業・マーケティング戦略を、効果や心理的メカニズムから文章作成、業界別活用法、効果測定まで体系的に解説しています。

デジタル時代における高い開封率・記憶定着率を武器に、ターゲット設定・ライティング・発送タイミング・PDCA改善の重要性を示しています。

さらに、デジタル施策やCRMとの統合による相乗効果や、外注活用のポイントまで網羅し、継続的成果を出す実践的な手順を提示しています。

手紙DM完全ガイド:効果的な営業戦略から成果測定まで徹底解説

デジタル化が進む現代において、手紙DMは営業・マーケティングの新たな差別化戦略として注目を集めています。メールやSNSが溢れる中、物理的な手紙は受け取った瞬間に特別感を演出し、圧倒的な開封率と記憶定着率を実現します。

実際に手紙営業を導入した企業では、アポイント獲得率が従来の3倍以上に向上した事例も報告されており、その効果は数値で実証されています。しかし、ただ手紙を送るだけでは成果は期待できません。

本記事では、手紙DMの基本概念から効果的なライティング技術、業界別活用戦略、効果測定方法まで、成功するために必要な全ての要素を体系的に解説します。新規開拓に悩む営業担当者、マーケティング効果を向上させたい企業担当者、コスト効率の良い顧客獲得手法を求める経営者の方々に、実践的で即活用できる知識をお届けします。

手紙DMとは?デジタル時代に注目される理由

手紙DMの基本概念と特徴

手紙DMとは、個人や企業に対して直接郵送する営業・マーケティング手法の一つです。デジタルコミュニケーションが主流となった現代において、物理的な手紙という形態が持つ独特の存在感が、受け取り手に強い印象を与えます。

従来のチラシDMとは異なり、手紙DMは個人宛に作成された一対一のコミュニケーションツールとして機能します。手書きまたは手書き風のフォントを使用し、受け取り手の名前や状況に合わせてパーソナライズされた内容で構成されるのが特徴です。この個別性が、大量配布される広告とは一線を画す価値を生み出しています。

手紙DMの最大の特徴は、デジタル疲れを感じている現代人に対して、アナログなコミュニケーションの温かみを提供することです。スマートフォンやパソコンの画面で情報を処理することに慣れた受け取り手にとって、紙の手触りや文字の質感は新鮮で記憶に残りやすい体験となります。

デジタルマーケティングとの差別化ポイント

デジタルマーケティングとの最大の差別化ポイントは、開封率の圧倒的な高さにあります。営業メールの開封率が平均24%程度であるのに対し、手紙DMの開封率は80%以上という調査結果もあり、その差は歴然としています。

また、情報処理の方法にも大きな違いがあります。デジタル情報は瞬時にスクロールや削除が可能で、流し読みされる傾向が強いのに対し、手紙は封を開け、紙を手に取って読むという物理的な行為を伴います。この行為により、受け取り手はより集中して内容を読み、記憶に定着しやすくなります。

さらに、競合他社との差別化も図りやすくなります。多くの企業がデジタルチャネルに注力する中で、手紙DMを活用することで、受け取り手に「この会社は特別だ」という印象を与えることができます。特に、決裁権を持つ経営陣や管理職層に対しては、手紙DMの格式高さが好印象を生む傾向があります。

手紙DMが営業に与える驚異的な効果

開封率・反応率の具体的数値

手紙DMの効果を最も端的に示すのが、その驚異的な開封率と反応率です。日本ダイレクトメール協会の調査によると、手紙形式のDMの開封率は82.3%に達し、これは他の営業手法を大幅に上回る数値となっています。

反応率については、業界や内容によって差がありますが、一般的な手紙営業では1.5%から3%程度の反応率が期待できます。特に、BtoB営業においては、決裁権を持つ経営陣に直接アプローチできることから、高い成約率を実現するケースが多く報告されています。

実際の成功事例では、IT企業が新規開拓のために手紙DMを導入した結果、500通の送付に対して15件のアポイント獲得(反応率3%)、そのうち4件が成約に至り、投資回収率は200%を超えました。このような具体的な成果により、手紙DMの有効性が実証されています。

他の営業手法との比較データ

手紙DMの効果を理解するために、他の営業手法との比較データを見てみましょう。テレアポの反応率は平均1.2%、メール営業は0.8%、フォーム営業は0.5%程度であるのに対し、手紙DMは2.5%という高い反応率を記録しています。

コスト面での比較も重要な要素です。テレアポの場合、人件費を含めると1件のアプローチに約500円から800円のコストがかかりますが、手紙DMは印刷・郵送費込みで200円から400円程度で実施可能です。効果とコストの両面を考慮すると、手紙DMの優位性は明確です。

また、アプローチできる相手の幅も大きな違いです。テレアポでは電話に出てもらえない限りアプローチできませんが、手紙DMは確実に相手の手元に届きます。特に、忙しい経営陣や決裁権者に対しては、手紙DMの方が確実性の高いアプローチ手法といえます。

心理的効果と印象形成のメカニズム

手紙DMが高い効果を発揮する理由は、人間の心理的メカニズムにあります。認知心理学の研究によると、物理的な接触を伴う情報処理は記憶定着率が格段に向上することが明らかになっています。

また、返報性の原理も重要な要素です。手紙を書くという行為には時間と労力が必要であり、受け取り手はその努力に対して何らかの形で応答したいという心理が働きます。この心理的圧力が、手紙DMの高い反応率につながっています。

さらに、希少性の原理も効果を高めています。デジタル情報が溢れる現代において、手書きの手紙は希少価値が高く、受け取り手にとって特別な体験となります。この特別感が、送り手に対する好印象の形成に大きく寄与しています。

特別感と信頼関係構築の効果

手紙DMの最大の価値は、受け取り手との信頼関係構築にあります。個人宛に丁寧に書かれた手紙は、受け取り手に「自分は大切に扱われている」という印象を与え、送り手に対する信頼感を醸成します。

この信頼関係は、単発の営業活動だけでなく、長期的な顧客関係の構築にも寄与します。手紙DMを受け取った企業の経営者からは「丁寧な対応に感動した」「誠実さが伝わってきた」といった好意的な反応が多く寄せられており、その後の商談においても有利に働くケースが多く報告されています。

また、手紙DMは口コミ効果も期待できます。印象的な手紙を受け取った経営者が、同業者や関連企業に紹介してくれるケースも多く、一通の手紙が複数の営業機会を生み出すこともあります。

記憶定着率の向上

神経科学の研究によると、手で文字を書く行為や紙を触る行為は、脳の記憶領域により強い刺激を与えることが判明しています。手紙DMを読む際の五感を使った体験は記憶定着率を大幅に向上させ、長期間にわたって送り手の印象を維持します。

実際の調査では、手紙DMを受け取った企業の担当者の85%が、3ヶ月後でも送り手の企業名を正確に覚えていたという結果が出ています。これは、メール営業の記憶定着率30%と比較すると、圧倒的な差があります。

この高い記憶定着率は、将来的な営業機会の創出にも寄与します。すぐには商談に至らなくても、数ヶ月後に受け取り手がサービスを必要とした際に、真っ先に思い出してもらえる可能性が高まります。

効果的な手紙DMの文章構成とライティング技術

基本的な文章構成の型

効果的な手紙DMには、実証された文章構成の型があります。最も効果的とされるのはAIDMA(注意・関心・欲求・記憶・行動)の法則を応用した構成です。

構成の基本パターンは以下の通りです。まず冒頭で相手の注意を引くキャッチフレーズや時候の挨拶から始まり、次に相手の課題や関心事に触れて共感を示します。その後、自社サービスがどのように課題解決に貢献できるかを具体的に説明し、最後に明確な行動喚起(電話やメールでの連絡)で締めくくります。

重要なのは、各段落の長さを適切に調整することです。一つの段落は3〜4行程度に収め、読みやすさを重視します。また、専門用語は避け、相手の立場に立った分かりやすい表現を心がけることが、高い反応率につながります。

読み手の心を動かすライティングテクニック

手紙DMで最も重要なのは、読み手の感情に訴えるライティングです。具体的なエピソードや数値を使って説得力を高めることが効果的です。抽象的な表現よりも、「売上が30%向上しました」「3ヶ月で新規顧客を50社獲得」といった具体的な成果を示すことで、信頼性が格段に向上します。

また、相手の立場に立った表現を意識することも重要です。「弊社の商品は」という主語ではなく、「貴社では」「○○様におかれましては」といった相手主体の表現を使うことで、読み手は自分事として内容を受け取りやすくなります。

感情に訴える表現も効果的です。「ご苦労をお察しします」「お忙しい中恐縮ですが」といった共感を示す表現や、「必ずお役に立てます」「安心してお任せください」といった安心感を与える表現を適切に使用することで、読み手との心理的距離を縮めることができます。

業界別・目的別の文章アプローチ

業界や目的に応じて、文章のトーンや内容を調整することが重要です。製造業に対しては、効率化やコスト削減といった実利的な価値を強調し、具体的な数値データを多用します。一方、サービス業に対しては、顧客満足度向上や付加価値創出といった質的な価値に焦点を当てます。

IT業界では、最新技術やイノベーションに関する情報を盛り込み、専門性をアピールすることが効果的です。ただし、技術用語の多用は避け、ビジネス価値に焦点を当てた説明を心がけます。

新規開拓が目的の場合は、実績や信頼性を重視した内容構成とし、既存顧客へのフォローアップが目的の場合は、感謝の気持ちや継続的なサポートを強調した内容とします。目的に応じた適切なアプローチにより、反応率の向上が期待できます。

個人宛と法人宛の書き分け方法

個人宛の手紙DMでは、より親しみやすく親近感のある文体を使用します。敬語は適度に使いつつも、堅すぎない表現を心がけ、相手の人間性に訴える内容を盛り込みます。家族や趣味に関する話題を織り交ぜることで、親近感を醸成することも効果的です。

法人宛の場合は、ビジネスライクでありながらも人間味のある表現を使用します。企業の課題や目標に直結する内容を中心とし、ROIや具体的なビジネス価値を明確に示します。また、業界動向や市場情報を含めることで、専門性と信頼性をアピールできます。

どちらの場合も、相手の立場や状況を十分に理解した上で、適切なトーンと内容を選択することが成功の鍵となります。画一的なテンプレートではなく、個別の状況に応じたカスタマイズが重要です。

業界別・職種別の手紙DM活用戦略

BtoB営業における活用方法

BtoB営業において手紙DMは、決裁権者への直接アプローチという他の手法では困難な領域で威力を発揮します。特に、中小企業の経営者や大企業の部門長クラスに対しては、手紙DMの格式高さが好印象を与え、高い開封率と反応率を実現します。

効果的なアプローチとしては、まず業界特有の課題を明確に把握し、その解決策として自社サービスを位置づけることが重要です。例えば、製造業に対しては「人手不足の解決」「生産性向上」といった課題に焦点を当て、具体的な改善事例を示します。

また、送付タイミングも重要な要素です。期末や期初、予算策定時期など、企業が新たな投資を検討するタイミングに合わせて送付することで、より高い反応率が期待できます。さらに、フォローアップの電話やメールを組み合わせることで、成約率の向上も図れます。

サービス業・小売業での実践事例

サービス業では、顧客との関係性構築が重要な要素となります。美容院や歯科医院などでは、定期的な手紙DMにより顧客の来店頻度が30%向上した事例があります。重要なのは、季節感のある内容や、顧客の状況に合わせたパーソナライズです。

小売業では、新商品の案内や特別セールの告知に手紙DMを活用することで、メールでは到達しない顧客層にもアプローチできます。特に、高齢者層に対しては、デジタル媒体よりも手紙DMの方が確実にリーチできるため、売上向上に直結します。

成功事例として、地域密着型の書店が常連客に対して新刊案内の手紙DMを送付した結果、送付した顧客の購買頻度が40%向上し、客単価も20%上昇したという報告があります。このように、適切なタイミングと内容での手紙DMは、確実な成果をもたらします。

製造業・IT業界での差別化戦略

製造業では、技術力や品質の高さを手紙DMで訴求することが効果的です。具体的な技術仕様や品質データを分かりやすく説明し、競合他社との差別化ポイントを明確に示します。また、導入事例や顧客の声を活用することで、信頼性を高めることができます。

IT業界では、最新技術への対応力や革新性をアピールしつつ、ビジネス価値への転換を明確に示すことが重要です。技術的な詳細よりも、「業務効率が何%向上するか」「コストが何%削減できるか」といった具体的なビジネス価値に焦点を当てます。

両業界共通の戦略として、業界特有の課題や規制への対応力を示すことが効果的です。例えば、製造業では環境規制への対応、IT業界ではセキュリティ対策やコンプライアンス対応などを強調することで、専門性と信頼性をアピールできます。

地域密着型ビジネスでの応用

地域密着型ビジネスでは、地域コミュニティとの連携を前面に出した手紙DMが効果的です。地域のイベントや活動への参加、地域貢献への取り組みを盛り込むことで、親近感と信頼感を醸成できます。

また、地域特有の課題や文化に言及することで、大手企業にはない地域密着性をアピールできます。例えば、地域の高齢化問題に対する取り組みや、地域経済の活性化への貢献などを具体的に示すことが重要です。

成功事例として、地域の工務店が新築・リフォームの手紙DMを送付する際に、地域の気候特性や建築基準に特化した提案を行った結果、問い合わせ件数が2倍に増加したという報告があります。地域性を活かした差別化が成功の鍵となります。

スタートアップ企業の新規開拓術

スタートアップ企業にとって手紙DMは、限られた予算で最大の効果を得られる営業手法の一つです。大手企業と比較して知名度が低い分、手紙DMの個人的なアプローチが強い印象を与えます。

重要なのは、創業者やチームの想いや情熱を前面に出すことです。ビジネスライクな提案よりも、「なぜこの事業を始めたのか」「どのような価値を提供したいのか」といったストーリーを盛り込むことで、受け取り手の心に響きます。

また、スタートアップならではの機動力や柔軟性をアピールすることも効果的です。「大手企業では対応できない細かな要望にも迅速に対応」「お客様と一緒に成長していく姿勢」などを強調することで、差別化を図れます。

既存顧客へのリテンション施策

既存顧客への手紙DMは、顧客満足度向上と継続率の向上に大きく寄与します。定期的な感謝の手紙や、サービス改善の報告、新サービスの案内などを通じて、継続的な関係性を維持できます。

特に効果的なのは、顧客の成功事例や成果を共有することです。「貴社のおかげで他の顧客も同様の成果を得ています」といった内容により、顧客は自身の判断の正しさを再確認し、継続利用への意欲が高まります。

また、問題発生時のお詫びの手紙も重要なリテンション施策です。迅速で誠実な対応を手紙で示すことで、むしろ信頼関係が深まるケースも多く報告されています。危機をチャンスに変える重要なツールとして活用できます。

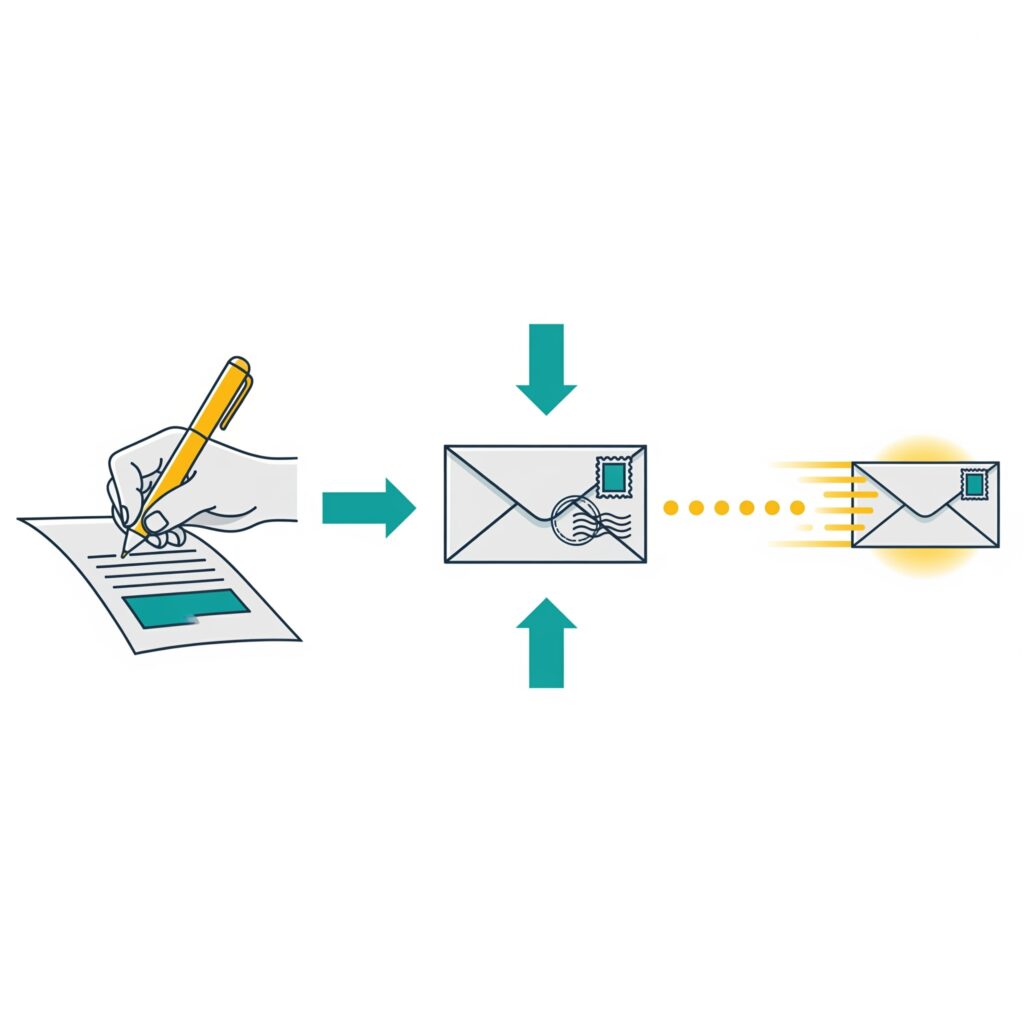

手紙DMの制作から発送までの実践手順

ターゲット設定とリスト作成

効果的な手紙DMの第一歩は、精密なターゲット設定です。業界、企業規模、地域、役職などの基本属性に加えて、課題や関心事、購買行動などの詳細な分析が必要です。この段階での精度が、最終的な反応率に大きく影響します。

リスト作成においては、既存の顧客データベースを活用することから始めます。過去の取引履歴、問い合わせ履歴、展示会での名刺交換記録などを総合的に分析し、優先順位をつけます。新規リストが必要な場合は、信頼できるリスト提供会社から最新のデータを購入することを推奨します。

重要なのは、リストの質を重視することです。1000件の低品質リストよりも、100件の高品質リストの方が高い成果をもたらします。担当者名、正確な住所、企業の現状などの情報精度を徹底的に確認し、無駄な送付コストを削減することが重要です。

デザイン・レイアウトの最適化

手紙DMのデザインは、読みやすさと信頼性を重視します。フォントは明朝体やゴシック体などの読みやすいものを選択し、文字サイズは12ポイント以上を基本とします。行間や文字間にも十分な余白を設け、視覚的なストレスを軽減します。

封筒のデザインも重要な要素です。企業ロゴを適度に配置し、手書き風のフォントで宛名を印刷することで、開封率の向上が期待できます。また、封筒の色や質感にもこだわり、受け取り手に特別感を与える工夫が効果的です。

レイアウトについては、重要な情報を上部に配置し、読み手の注意を引きます。段落を適切に分け、見出しやキーワードを太字にすることで、スキャンリーディングにも対応します。最後に、明確な行動喚起(コールトゥアクション)を目立つ位置に配置することが重要です。

発送タイミングとスケジュール管理

発送タイミングは手紙DMの成果を左右する重要な要素です。業界の繁忙期や意思決定サイクルを考慮し、最適なタイミングを選択します。一般的に、月曜日と金曜日は避け、火曜日から木曜日の発送が効果的とされています。

季節要因も重要な考慮事項です。新年度開始前の2月から3月、下半期開始前の8月から9月は、多くの企業が新たな投資を検討する時期であり、手紙DMの反応率も高くなる傾向があります。逆に、年末年始やお盆期間は避けるべき時期です。

スケジュール管理では、制作期間、印刷期間、発送期間を逆算して計画を立てます。通常、制作開始から発送完了まで2週間から1ヶ月程度の期間を見込みます。また、フォローアップの電話やメールのタイミングも事前に計画し、一連の営業活動として管理することが重要です。

効果測定とROI計算の具体的手法

KPI設定と測定指標の選定

手紙DMの効果測定では、段階的なKPI設定が重要です。第一段階では到達率(正確に宛先に届いた割合)、第二段階では開封率、第三段階では反応率(問い合わせや資料請求の割合)、最終段階では成約率を測定します。

具体的な測定指標としては、送付数、到達数、開封数(推定)、問い合わせ数、商談数、成約数、売上金額を設定します。これらの指標を継続的に測定することで、改善すべき点が明確になり、次回の手紙DM施策の精度向上につながります。

また、定性的な指標も重要です。問い合わせ時の反応の質、商談時の印象、顧客からのフィードバックなどを記録し、数値では表現できない効果も把握します。これらの情報は、文章内容やデザインの改善に活用できます。

効果測定ツールと分析方法

効果測定には、専用の追跡システムを構築することが理想的です。QRコードや専用電話番号、専用メールアドレスを手紙DMに記載し、反応経路を特定できるようにします。これにより、どの手紙DMがどの程度の反応を生んだかを正確に把握できます。

CRMシステムとの連携も重要です。手紙DM送付情報を顧客データベースに記録し、その後の営業活動や購買行動と照合することで、長期的な効果を測定できます。即座に反応がなくても、数ヶ月後に問い合わせがあるケースも多いため、長期的な視点での分析が必要です。

分析では、セグメント別の効果比較も実施します。業界別、企業規模別、地域別などで反応率を比較し、最も効果的なターゲット層を特定します。この分析結果を次回の手紙DM施策に反映することで、継続的な改善が可能になります。

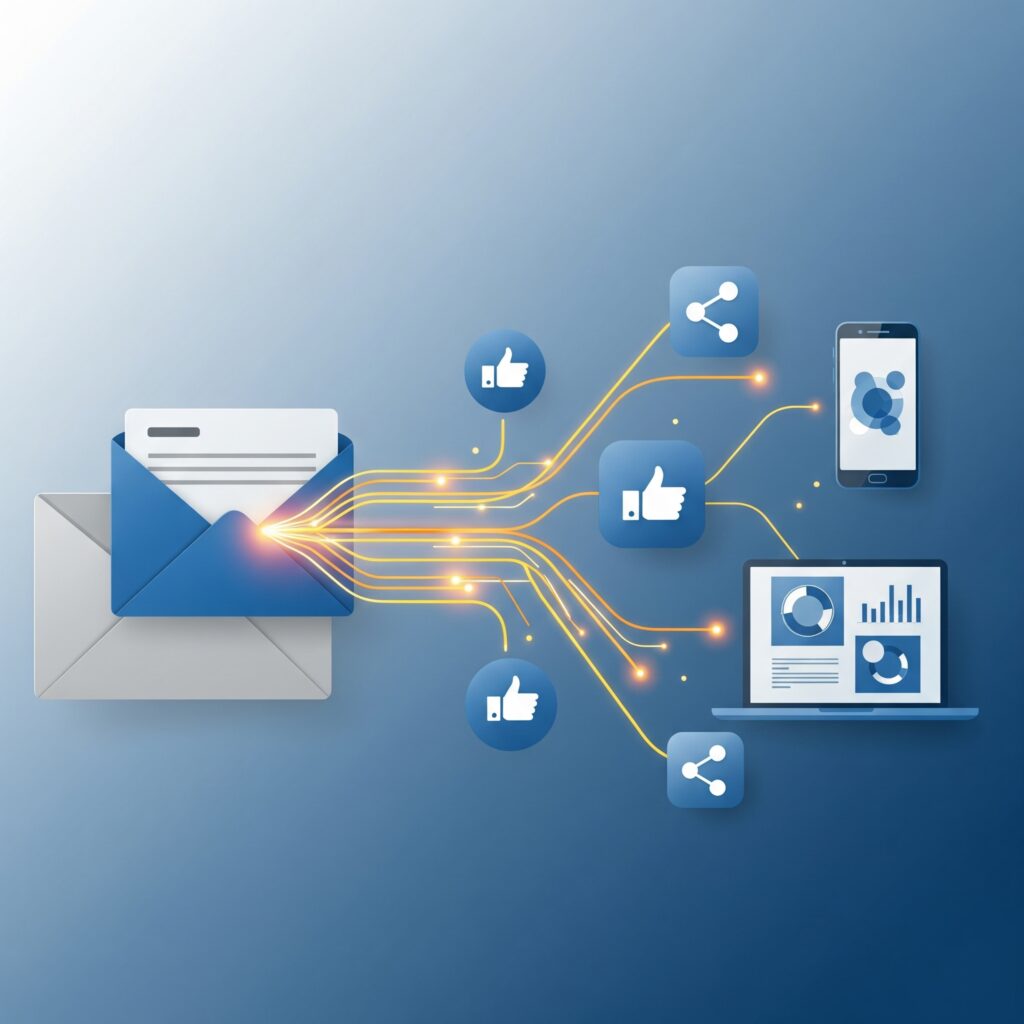

デジタルマーケティングとの統合戦略

メールマーケティングとの組み合わせ

手紙DMとメールマーケティングの組み合わせは、相乗効果を生み出す強力な戦略です。手紙DMで初回の印象を強く与えた後、フォローアップのメールで継続的な関係性を維持することで、成約率の大幅な向上が期待できます。

効果的な組み合わせパターンとしては、まず手紙DMで相手の注意を引き、1週間後にメールで詳細情報を提供するという段階的アプローチがあります。手紙DMで「来週詳細をメールでお送りします」と予告することで、メールの開封率も大幅に向上します。

また、メールで定期的な情報提供を行い、重要な提案や契約更新時には手紙DMを使用するという使い分けも効果的です。この方法により、日常的なコミュニケーションの効率性と、重要な局面での特別感の両方を実現できます。

SNS・Webサイトとの連携方法

手紙DMにSNSやWebサイトの情報を組み込むことで、デジタルチャネルへの誘導が可能になります。手紙DM内にQRコードを配置し、特別なランディングページに誘導することで、受け取り手の行動を詳細に追跡できます。

SNSとの連携では、手紙DM内でSNSアカウントを紹介し、継続的な情報提供の場として活用します。特に、業界情報や有益なコンテンツを定期的に発信することで、手紙DMをきっかけとした長期的な関係構築が可能になります。

Webサイトでは、手紙DM受け取り者専用のページを作成し、より詳細な情報や特別なオファーを提供します。この専用ページでの行動分析により、受け取り手の関心度や検討度を把握し、次のアプローチ戦略を最適化できます。

オムニチャネル戦略における位置づけ

手紙DMは、オムニチャネル戦略の重要な起点として機能します。物理的な存在感により強い第一印象を与え、その後のデジタルチャネルでの接触効果を高める役割を果たします。

統合戦略では、各チャネルの特性を活かした役割分担が重要です。手紙DMは信頼関係の構築と特別感の演出、メールは情報提供と継続的なコミュニケーション、電話は直接的な対話と疑問解決、Webサイトは詳細情報の提供と自主的な検討サポートという具合に、目的に応じて使い分けます。

顧客の購買ジャーニーに沿って、各段階で最適なチャネルを選択することで、効率的かつ効果的な営業プロセスを構築できます。手紙DMで始まった関係が、最終的にはデジタルチャネルでの継続的な取引につながるという流れを設計することが重要です。

CRMシステムとの連携活用

CRMシステムとの連携により、手紙DMの効果を最大化できます。顧客の過去の取引履歴、問い合わせ履歴、行動履歴を分析し、最適なタイミングで最適な内容の手紙DMを送付できます。

システム連携では、手紙DM送付情報、反応情報、その後の営業活動をすべて一元管理し、顧客との接触履歴を完全に把握します。これにより、重複送付の防止、適切なフォローアップタイミングの設定、効果的な次回アプローチの計画が可能になります。

また、AI技術を活用した予測分析により、手紙DMに反応する可能性の高い顧客を事前に特定し、送付対象を絞り込むことも可能です。これにより、コスト効率を大幅に向上させながら、高い成果を実現できます。

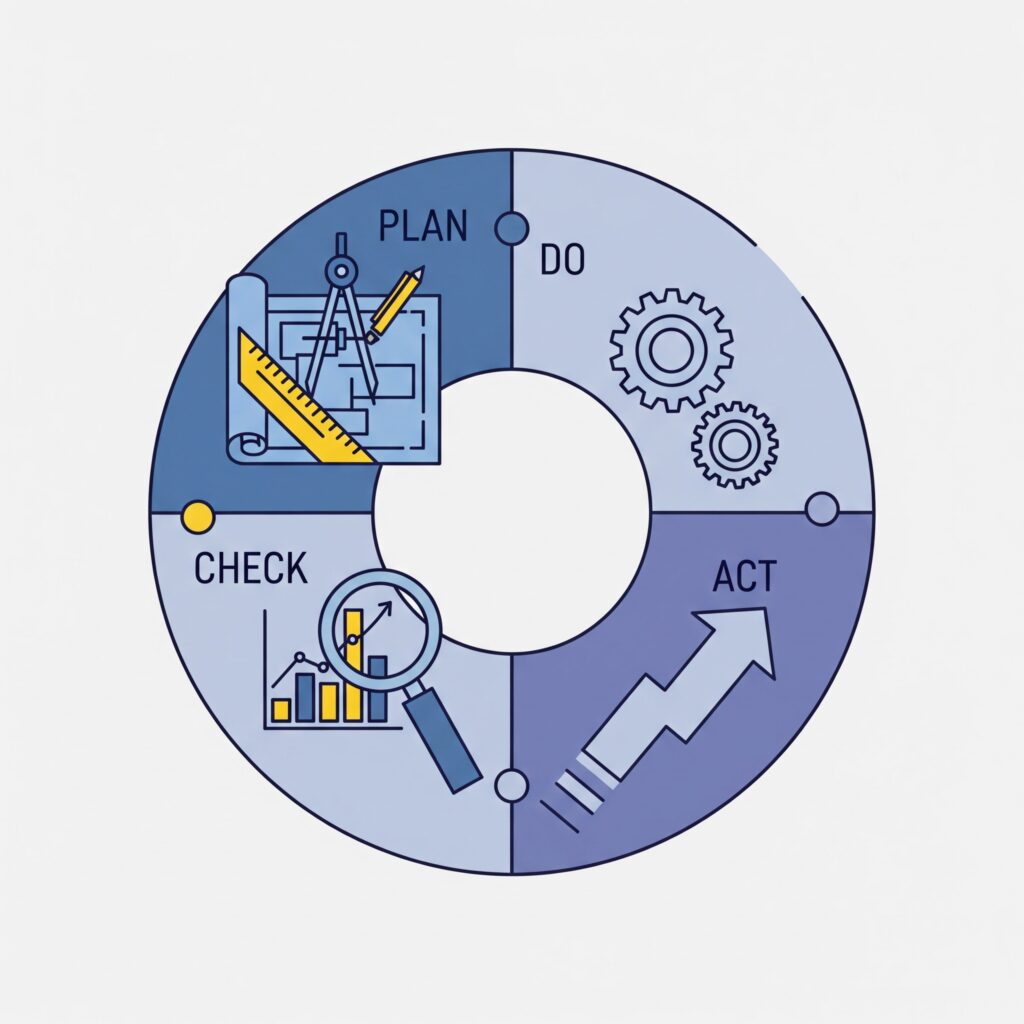

継続的運用のためのPDCAサイクル構築

改善ポイントの特定方法

手紙DMの継続的改善には、データに基づいた改善ポイントの特定が不可欠です。送付数、開封率、反応率、成約率の各段階で数値を詳細に分析し、最も改善効果の高いポイントを特定します。

改善ポイントの特定では、A/Bテストの実施が効果的です。封筒のデザイン、件名、文章内容、送付タイミングなどの要素を変更した複数のパターンを同時にテストし、最も効果的な組み合わせを見つけ出します。テスト結果は統計的有意性を確認し、再現性のある改善策を導出します。

また、定性的なフィードバックも重要な改善材料です。問い合わせ時の顧客コメント、営業担当者からの報告、市場環境の変化などを総合的に分析し、数値だけでは見えない改善機会を発見します。

長期的な運用計画の立て方

長期的な運用では、年間を通じた戦略的な計画が重要です。業界のサイクル、自社の商品・サービスのライフサイクル、競合状況の変化などを考慮し、最適な手紙DM戦略を年間スケジュールに落とし込みます。

計画策定では、短期的な成果と長期的な関係構築のバランスを取ります。新規開拓、既存顧客フォロー、休眠顧客の掘り起こしなど、目的別に手紙DMの内容と頻度を設定し、一年間を通じて継続的な成果を生み出す仕組みを構築します。

また、予算配分も重要な要素です。手紙DM単体のコストだけでなく、フォローアップ活動、効果測定、改善活動にかかるコストも含めて総合的に予算を設定し、持続可能な運用体制を確立します。

手紙DM代行業者の選定基準と活用方法

代行業者選定の重要ポイント

手紙DM代行業者の選定では、品質、コスト、納期、サポート体制の4つの要素を総合的に評価することが重要です。最も安価な業者を選ぶのではなく、自社の目的と予算に最適なバランスを提供する業者を選定します。

品質面では、印刷品質、封入精度、宛名印字の正確性を重視します。サンプルを取り寄せて実際の仕上がりを確認し、自社の品質基準を満たしているかを判断します。また、個人情報の取り扱い体制やセキュリティ対策も重要な選定要素です。

サポート体制では、企画段階からのコンサルティング、効果測定支援、改善提案などの付加価値サービスの有無を確認します。単なる作業代行ではなく、手紙DMの成果向上に向けたパートナーとして機能する業者を選択することが重要です。

コスト効率を最大化する発注方法

コスト効率の最大化には、適切な発注ロットの設定が重要です。一般的に、発注数量が増加するほど単価は下がりますが、在庫リスクや内容の陳腐化リスクも考慮する必要があります。過去の実績を基に、最適な発注量を算出します。

また、年間契約や定期発注契約により、より有利な条件を引き出すことも可能です。安定した発注量を保証する代わりに、単価の割引や優先対応などの特典を得られる場合があります。

複数業者との相見積もりは必須ですが、単純な価格比較だけでなく、サービス内容や品質も含めた総合的な評価を行います。安価でも品質に問題があれば、結果的に高いコストになる可能性があります。

内製化と外注のバランス

手紙DMの運用では、内製化と外注の適切なバランスが重要です。文章作成やデザイン企画などの創造的な部分は内製化し、印刷や発送などの作業的な部分は外注するという分担が一般的です。

内製化のメリットは、自社の商品・サービスに対する深い理解を活かした質の高いコンテンツ作成と、迅速な修正・改善への対応です。一方、外注のメリットは、専門的な技術やノウハウの活用と、大量処理における効率性です。

段階的な内製化も効果的な戦略です。初期段階では外注業者のノウハウを学びながら運用し、徐々に内製化の範囲を拡大していくことで、最適なバランスを見つけられます。最終的には、自社にとって最も価値の高い業務に集中できる体制を構築することが目標です。

まとめ:手紙DMで継続的な成果を生み出すために

手紙DMは、デジタル化が進む現代において、営業・マーケティングの強力な差別化ツールとして大きな可能性を秘めています。本記事で解説した戦略と手法を適切に実践することで、他の営業手法では達成困難な高い成果を実現できます。

成功の鍵は、手紙DMを単発の営業活動ではなく、継続的な顧客関係構築の一環として位置づけることです。効果的な文章構成、適切なターゲット選定、継続的な改善活動を通じて、手紙DMの価値を最大化できます。また、デジタルマーケティングとの統合により、相乗効果を生み出すことも重要な戦略です。

今後の営業・マーケティング活動において、手紙DMは顧客との深い信頼関係を築く重要な手段となります。本記事で紹介した実践的なノウハウを活用し、自社の事業成長に向けた新たな営業戦略として、手紙DMの導入を検討されることをお勧めします。継続的な取り組みにより、必ず大きな成果を得られるはずです。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。