広報転職が難しい理由と成功戦略~未経験・経験者別の実践的アプローチ~

広報転職が難しいのは、求人の少なさ、求められるスキルの高さ、人脈の重要性といった市場構造的な要因があるためです。

未経験者は業界知識や関連スキルを活かしてPR会社経由で経験を積む戦略が有効で、経験者は過去の成功体験に依存せず環境適応力とスキルアップが鍵になります。

今後はデジタルスキルやESG広報の需要が拡大しており、広報が難しい場合もマーケティングやコンサルなど多様なキャリアパスで活躍できる可能性があります。

広報職への転職は競争率の高さから「狭き門」として知られています。求人数の少なさと応募者の多さが相まって、経験者でも苦戦する現実があります。しかし、適切な戦略と準備により成功確率は大幅に向上させることができます。本記事では、なぜ広報転職が困難なのかその根本的な理由を分析し、未経験者・経験者それぞれに最適化された具体的な成功アプローチをお伝えします。

広報転職はなぜ難しいのか?市場の現実と競争環境

広報求人の希少性と応募者数の実態

広報職の転職が困難な最大の要因は、求人数の圧倒的な少なさにあります。多くの企業では広報部門は1〜3名程度の小規模な組織であり、年間を通じて欠員が生じることは稀です。大手企業でも広報担当者の離職率は他部署と比較して低く、中途採用の機会が限定的となっています。一方で、広報職への憧れを持つ求職者は営業、マーケティング、編集など様々な職種から流入し続けており、1つの求人に対して数十倍の応募が集まることも珍しくありません。

求められるスキルレベルの高さ

現代の広報職では、従来のプレスリリース作成やメディア対応に加えて、デジタルマーケティング、SNS運用、危機管理、ブランディング戦略立案など多岐にわたる専門性が求められます。特に、データ分析に基づく効果測定や、ステークホルダーとの複雑な利害調整を行う能力は必須となっており、これらのスキルを実務レベルで習得している人材は限られています。企業側も即戦力を求める傾向が強く、入社後の教育期間を短縮したいという事情があります。

企業が重視する経験値と即戦力性

広報職の採用では、単なるスキルの有無以上に、業界理解や企業文化への適応力が重視されます。同業界での広報経験者や、関連性の高い業務経験を持つ候補者が優先される傾向が強く、未経験者にとっては参入障壁の高さを感じる要因となっています。また、広報業務の性質上、失敗が企業イメージに直結するリスクがあるため、採用担当者は慎重な判断を下さざるを得ません。

業界特有の人脈・ネットワークの重要性

広報職では、メディア関係者や業界キーパーソンとの人脈が業務成果に直結するため、既存のネットワークを持つ候補者が有利になります。転職市場においても、公開求人よりも知人紹介やヘッドハンティングによる採用が多く、表に出ない求人情報にアクセスできるかどうかが転職成功の鍵となることが少なくありません。

広報職の種類と転職難易度の違い

社内広報vs社外広報の転職しやすさ

社内広報は従業員向けのコミュニケーション業務が中心となり、人事や総務経験者でも転職可能性が高い領域です。社内報制作、イベント企画、経営方針の浸透活動などは、他職種からの転身でも比較的習得しやすいスキルと考えられています。一方、社外広報はメディアリレーションや危機管理など、より専門性の高いスキルが要求されるため、未経験者には難易度が高くなります。ただし、社内広報の求人自体が少ないため、選択肢が限定される点は注意が必要です。

事業会社vs PR会社・代理店の選択肢

事業会社の広報職は安定性と深い事業理解が魅力ですが、求人数が少なく競争が激化します。対照的にPR会社や広告代理店は、複数クライアントを担当することで多様な経験を積めるメリットがあり、未経験者の受け入れも積極的です。PR会社では年間を通じて採用活動を行っている企業も多く、広報職への入り口として活用する転職者が増えています。ただし、クライアントワークのプレッシャーや労働時間の長さなど、働き方の違いも考慮する必要があります。

企業規模別の採用傾向と求められる人材像

大手企業では分業制が進んでおり、特定領域の深い専門性を持つ人材を求める傾向があります。広報戦略の立案、メディア戦略、危機管理など、それぞれに特化した経験者が評価されます。中小企業やスタートアップでは一人で幅広い業務を担当する必要があるため、マーケティング、営業、編集など複数の職種経験がある人材が重宝されます。特に成長段階の企業では、広報部門の立ち上げから携われる機会もあり、未経験者にとってはチャンスとなることもあります。

IR広報の専門性と転職市場での価値

IR(Investor Relations)広報は財務知識や投資家心理の理解が必要な高度に専門化された領域です。公認会計士、証券アナリスト、財務部門経験者などが転職市場で高く評価され、年収水準も一般的な広報職より高めに設定されています。上場企業での需要は安定していますが、求められる専門性の高さから転職難易度は最も高い分野の一つとなっています。

未経験から広報転職を成功させる戦略

業界経験を活かした転職アプローチ

未経験者が広報転職で最も成功しやすいのは、現在の業界知識を活用できる企業を狙うアプローチです。IT業界で営業をしていた人がIT企業の広報を目指す場合、技術トレンド、競合状況、顧客ニーズを深く理解している点が大きなアドバンテージになります。採用企業側も業界経験者であれば、広報スキルは入社後に習得可能と判断しやすく、実際に多くの転職成功事例があります。特に専門性の高い業界(医療、金融、製造業など)では、業界知識の価値が広報未経験をカバーする重要な要素となります。

関連スキルの棚卸しと効果的なアピール方法

営業経験者は顧客との関係構築力や提案力、編集者は文章作成能力、マーケティング担当者は市場分析力など、現職で培ったスキルの多くが広報業務に転用可能です。重要なのは、これらのスキルを広報業務の文脈で具体的にアピールすることです。例えば「営業で培った傾聴力と課題発見力により、メディアが求める情報ニーズを的確に把握し、効果的なプレスリリースを作成できます」といった形で、スキルの適用方法を明確に示すことが効果的です。

未経験歓迎求人の見極め方と応募戦略

真に未経験者にチャンスがある求人を見極めるポイントは、企業の成長段階と広報部門の設立背景にあります。上場準備中の企業、新規事業立ち上げ、ブランドリニューアルなど、広報強化が経営課題となっているタイミングでは、未経験者でも意欲と基礎能力があれば採用される可能性が高まります。求人票で「広報部門新設」「チーム拡大」「新規プロジェクト」などのキーワードが含まれている場合は、積極的にチャレンジする価値があります。

PR会社での経験積み上げルートの活用

多くの広報職志望者が見落としがちなのが、PR会社を経由したキャリア形成ルートです。PR会社では様々な業界のクライアントを担当することで短期間で幅広い広報スキルを習得でき、3〜5年の経験を積めば事業会社の広報職への転職が格段に容易になります。特に大手PR会社では新卒・第二新卒の採用も積極的で、未経験者でも入社しやすい環境が整っています。ただし、クライアントワークの厳しさや労働時間の長さは覚悟する必要があります。

経験者の広報転職で陥りがちな失敗パターン

同業他社転職の落とし穴

広報経験者が最も陥りやすいのは、過去の成功パターンの適用を前提とした転職活動です。同じ業界内での転職であっても、企業の成長段階、組織文化、ブランドポジショニングが異なれば、求められる広報アプローチは大きく変わります。前職での実績をそのまま新しい環境で再現できると考えることは、大きな誤算につながることがあります。特に大手企業から中小企業、またはその逆の転職では、リソースの規模や意思決定プロセスの違いにより、これまでの手法が通用しない場合が多々あります。

企業文化の違いによる適応困難

広報職は企業の「顔」として機能するため、組織文化との親和性が業務成果に直結します。保守的な企業文化の中で安定志向の広報活動に慣れた人材が、革新的でアグレッシブなスタートアップに転職した場合、期待されるスピード感や創造性についていけないケースがあります。逆に、自由度の高い環境で育った広報担当者が、厳格なコンプライアンス体制の大企業に移った場合、承認プロセスの複雑さや制約の多さに戸惑うことがあります。

チーム体制の変化への対応課題

ひとり広報として自由に業務を進めてきた経験者が、複数名のチーム制の組織に転職した場合、役割分担や意思決定プロセスの違いに適応するのに時間がかかることがあります。逆に、大きなチームの一員として専門分野に特化していた人材が、幅広い業務を一人で担当する環境に移った場合、業務の幅広さに圧倒されることもあります。このような環境変化への対応力は、転職成功の重要な要素となります。

過去の成功体験に依存するリスク

広報の仕事は業界トレンド、メディア環境、消費者の価値観の変化に大きく影響されるため、数年前の成功体験が現在も有効とは限りません。SNSの普及、デジタル化の加速、ステークホルダーの多様化など、広報を取り巻く環境は急速に変化しており、新しいスキルや視点を習得し続けることが必要です。過去の実績に頼りすぎて新しい手法の習得を怠ると、転職先での評価に影響することがあります。

広報転職で評価される具体的なスキルと経験

マーケティング・PRスキルの重要度

現代の広報職では、データドリブンなアプローチが不可欠となっています。Google Analytics、SNS分析ツール、メディア露出効果測定などのデジタルマーケティングスキルは、多くの企業で必須要件となりつつあります。また、ターゲット分析、競合調査、ペルソナ設計などのマーケティング手法を広報戦略に活用できる人材は高く評価されます。特にBtoB企業では、リードジェネレーションに貢献できる広報活動を設計できるスキルが重宝されており、マーケティング部門との連携経験は大きなアドバンテージとなります。

ライティング・コミュニケーション能力の証明方法

広報職の根幹となるライティング能力は、単に文章が書けるだけでなく、ターゲットに応じた適切なトーンで情報を伝える力が重要です。プレスリリース、社内報、SNS投稿、記者会見資料など、媒体と目的に応じた文体の使い分けができることを具体的な成果物で示すことが効果的です。また、記者やインフルエンサーとの関係構築力、ステークホルダーとの交渉力など、対人コミュニケーション能力も重視されます。面接では、困難な状況での関係者調整事例や、メディア対応での成功体験を具体的に語れることが重要です。

クライシス対応・問題解決能力のアピール

企業にとってレピュテーションリスクは経営上の重要課題であり、危機管理能力を持つ広報担当者のニーズは高まっています。炎上対応、不祥事発覚時の初動対応、ステークホルダーへの説明責任など、プレッシャーの高い状況での冷静な判断力と実行力が求められます。過去の危機管理経験がない場合でも、日常業務での問題解決事例、プロジェクト管理経験、チーム調整力などを通じて、論理的思考力と実行力をアピールできます。

デジタル・SNS運用スキルの市場価値

TwitterやLinkedIn、Instagram、TikTokなど、各SNSプラットフォームの特性を理解し、企業アカウント運用の実績がある人材は転職市場で高く評価されます。フォロワー数の増加、エンゲージメント率の改善、炎上リスクの回避など、定量的な成果を示せることが重要です。また、インフルエンサーマーケティング、コンテンツマーケティング、動画制作など、新しい手法への対応力も差別化要素となります。特に若年層向け商品・サービスを扱う企業では、これらのスキルが必須条件となるケースも増えています。

【2025年最新】広報転職市場の動向と年収相場

地域別求人状況と転職難易度の違い

2025年の広報転職市場では、首都圏集中の傾向が継続しており、東京都内の求人が全体の約70%を占めています。年収500万円以上の求人では東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県で約85%となっており、地方在住者にとっては転職機会が限定的な状況です。関西圏では大阪を中心に製造業やサービス業の広報需要があるものの、首都圏と比較すると選択肢は半分程度となっています。地方都市では県庁所在地の地場企業や地方銀行での求人が散発的にある程度で、リモートワーク可能な職種として東京の企業の求人に応募するケースも増加しています。

職階別・経験年数別の年収レンジ

2025年現在の広報職年収相場は、未経験者で年収350〜450万円、経験3〜5年で450〜650万円、マネージャークラスで650〜900万円、部長クラスで800〜1200万円となっています。ただし、業界や企業規模による差は大きく、IT・金融・製薬業界では相場より20〜30%高い傾向があります。特にスタートアップ企業では、ストックオプションを含めた報酬設計により、実質的な年収が大きく変動する可能性があります。外資系企業では成果主義の色合いが強く、結果次第で同世代の倍以上の年収を得るケースもあります。

コロナ後の広報職需要変化

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業のコミュニケーション戦略は大きく変化しました。オンライン化の加速により、デジタル広報スキルを持つ人材の需要が急増している一方、従来型のイベント運営や対面営業に特化した広報経験者は転職難易度が上がっています。また、ESG経営の重要性の高まりにより、サステナビリティ広報や社会貢献活動の発信に長けた人材のニーズが拡大しています。リモートワークの普及により、社内広報の重要性も再認識されており、従業員エンゲージメント向上に貢献できる人材が求められています。

今後期待される広報スキルトレンド

2025年以降の広報職では、AI活用スキル、動画制作能力、多言語対応力などの新しいスキルが重要になると予測されています。ChatGPTなどの生成AIを活用したコンテンツ制作効率化、TikTokやYouTubeなどの動画プラットフォームでのリーチ最大化、グローバル企業での多言語での情報発信など、従来の広報業務の枠を超えたスキルセットが差別化要素となっています。また、データサイエンスの基礎知識も重要性を増しており、BIツールを使った効果測定や予測分析ができる広報担当者は高く評価される傾向にあります。

面接突破のための実践的準備方法

よく聞かれる質問と模範回答例

広報職の面接では、危機管理への対応力を問う質問が頻繁に出されます。「自社に不利な報道が出た場合、どのように対応しますか?」という質問に対しては、初動の情報収集、関係者への連絡、対外発表の準備、メディア対応、再発防止策の検討という一連の流れを具体的に説明できることが重要です。また、「なぜ広報職を志望するのか」については、単なる憧れではなく、これまでの経験と広報業務の接点、企業のミッション実現への貢献意欲を論理的に説明することが求められます。未経験者の場合は、「現職の営業経験で培った顧客の声を聞く力を活かして、ステークホルダーのニーズを的確に把握し、効果的なコミュニケーション戦略を構築したい」といった具体的な展開を示すことが効果的です。

ポートフォリオ・実績資料の作成ポイント

広報職の面接では、過去の成果を定量的に示すポートフォリオが評価の重要な要素となります。メディア露出回数、記事のリーチ数、SNSエンゲージメント率、イベント参加者数、危機管理での被害最小化事例など、具体的な数値で成果を示すことが必要です。未経験者でも、ブログやSNSでの個人発信、社内プレゼンテーション、顧客向け提案資料など、コミュニケーション関連の成果物があれば積極的に活用しましょう。資料作成では、Before/Afterの比較、改善プロセスの説明、学んだ教訓の言語化など、単なる結果報告ではなく、思考プロセスと成長ストーリーを示すことが重要です。

企業研究の深掘りと志望動機の構築

広報職では企業のミッション・ビジョンを深く理解し、対外的に発信する役割を担うため、表面的な企業研究では不十分です。決算資料、プレスリリース、社長メッセージ、採用サイト、SNS投稿などを詳細に分析し、企業の現在のコミュニケーション戦略とその課題を把握することが必要です。その上で、「御社の○○という取り組みをより多くのステークホルダーに伝えるために、私の△△の経験を活かして××のような施策を実行したい」といった具体的な貢献プランを提示できると、採用担当者に強い印象を与えることができます。

逆質問で差をつける戦略的アプローチ

面接の最後に設けられる逆質問の時間は、志望度の高さと専門性をアピールする重要な機会です。「広報部門の今後の体制拡大予定について教えてください」「現在注力されているコミュニケーション課題はありますか」「入社後に最初に取り組んでほしい業務はどのようなものでしょうか」など、業務に対する具体的な関心を示す質問が効果的です。また、「社内の他部門との連携で重視されているポイントはありますか」「危機管理体制で改善を検討されている点はありますか」など、組織運営や戦略に関する質問により、マネジメント視点を持っていることをアピールできます。

転職活動を効率化する具体的な進め方

転職エージェント活用の最適化戦略

広報職の転職では、専門特化型エージェントの活用が成功確率を大幅に向上させます。マスコミ・広告業界専門のエージェントは、一般的な転職サイトには掲載されない非公開求人を多数保有しており、企業の詳細な採用要件や面接傾向も把握しています。複数のエージェントに登録する際は、それぞれに異なる強みを求めることが重要です。大手エージェントは求人数の豊富さ、専門エージェントは業界知識の深さ、外資系エージェントは高年収案件といった具合に使い分けることで、転職機会を最大化できます。また、エージェントとの面談では、転職理由、キャリアビジョン、条件の優先順位を明確に伝え、適切なマッチングを促進することが重要です。

人脈・ネットワーキングの効果的な構築法

広報業界では人脈による転職が全体の約40%を占めており、継続的なネットワーキングが転職成功の重要な要素となります。PR業界の勉強会、マーケティングセミナー、メディア関係者の集まりなどに積極的に参加し、同業者とのつながりを構築することが効果的です。LinkedInでは広報・PR関係者をフォローし、定期的に有益な情報をシェアすることで存在感を示すことができます。また、現職での社外プロジェクト参加、業界団体への加入、記事執筆・講演活動なども、専門性をアピールしながらネットワークを拡大する機会となります。

応募書類の差別化テクニック

競争の激しい広報職の転職では、履歴書・職務経歴書の差別化が選考突破の鍵となります。職務経歴書では、単なる業務内容の羅列ではなく、具体的な成果と数値を明記することが重要です。「メディア露出件数を前年比150%増加」「SNSフォロワー数を6ヶ月で2万人から5万人に拡大」「危機管理対応により株価下落を10%以内に抑制」など、定量的な実績を示すことで説得力が格段に向上します。また、各企業の求人要件に合わせて職務経歴書をカスタマイズし、求められるスキルや経験を前面に押し出すことも効果的です。

複数内定獲得のためのスケジュール管理

広報職の選考プロセスは企業により大きく異なるため、戦略的なスケジュール管理により複数内定の確率を高めることができます。一般的に最終面接から内定通知までは1〜2週間、内定承諾までの期間は1週間程度が相場となっています。第一志望企業の選考と並行して、滑り止めとなる企業の選考も進め、内定獲得のタイミングを調整することが重要です。面接日程の調整では、体調管理と準備時間の確保を最優先とし、無理な詰め込みは避けることが賢明です。また、内定通知後の意思決定期間については、事前に採用担当者と相談し、適切な猶予期間を確保することが大切です。

広報転職の代替キャリアパスと将来性

マーケティング・ブランディング職への展開

広報スキルはマーケティング領域との親和性が高く、転職の選択肢を大幅に拡大できます。プロダクトマーケティング、コンテンツマーケティング、ブランドマネージャーなどの職種では、広報で培ったストーリーテリング能力、メディアリレーション、ステークホルダーマネジメントのスキルが直接活用できます。特にBtoB企業のマーケティング部門では、広報的視点でのコンテンツ制作や、メディア戦略の立案ができる人材が重宝されています。年収面でも、マーケティング職は広報職と同等かそれ以上の水準が期待でき、キャリアの幅を広げる有効な選択肢となります。

コンサルティング・事業開発への応用

広報業務で培った企画力、分析力、提案力は、コンサルティング業界や事業開発部門でも高く評価されます。特に、ブランド戦略コンサルティング、マーケティングコンサルティング、危機管理コンサルティングなどの分野では、広報経験者の実務知識が大きなアドバンテージとなります。事業会社の事業開発部門では、新規事業の立ち上げにおけるブランディング戦略や、パートナーシップ構築での広報的視点が求められることが多く、広報経験者にとって魅力的なキャリア選択肢となっています。これらの職種では一般的に高年収が期待できる点も魅力です。

独立・フリーランスという選択肢

広報・PR業界は独立しやすい職種の一つであり、経験を積んだ後にフリーランスや小規模PR会社設立を選択する人材も増加しています。特定業界に特化したPRコンサルタント、クライシスマネジメント専門家、インフルエンサーマーケティングエージェントなど、専門性を活かした独立形態が可能です。フリーランスの場合、時間単価5,000〜15,000円程度が相場となっており、クライアント次第では会社員時代を上回る収入を得ることも可能です。ただし、営業活動、経営管理、スキルアップなどを自己責任で行う必要があり、独立前の十分な準備が重要です。

広報スキルを活かした新規事業創出

デジタル化の進展により、広報スキルを活用した新しいビジネス領域が生まれています。SNSマーケティング支援、オンラインイベント企画、動画コンテンツ制作、メディア運営など、従来の広報業務の延長線上にある事業機会が拡大しています。また、ESG経営の重要性の高まりにより、サステナビリティコミュニケーション、CSR戦略支援などの新しい市場も成長しています。これらの領域では、従来の広報枠を超えた起業家精神と新しい技術への適応力が求められますが、成功すれば大きな成長機会となる可能性があります。技術トレンドを常にキャッチアップし、新しいコミュニケーション手法を積極的に学ぶ姿勢が重要です。

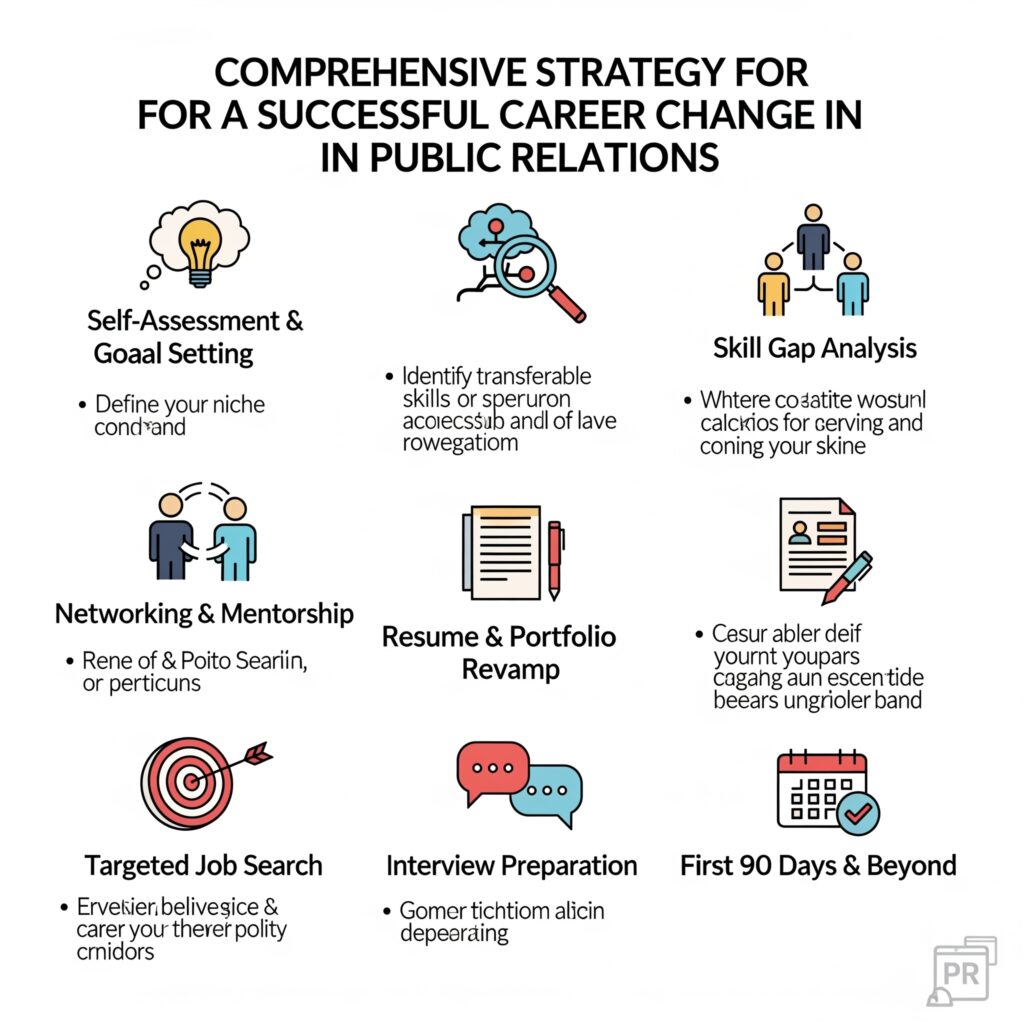

まとめ:広報転職成功のための総合戦略

広報転職の難しさは否定できない現実ですが、適切な戦略と準備により成功確率は大幅に向上させることができます。本記事で解説した内容を踏まえ、転職成功のための重要ポイントを整理します。

未経験者の場合は、現在の業界知識を活かせる企業への応募、関連スキルの効果的なアピール、PR会社での経験積み上げルートの活用が特に重要です。一方、経験者は過去の成功体験に依存せず、新しい環境への適応力と継続的なスキルアップを意識することが必要です。どちらの場合も、広報職の本質である「企業とステークホルダーの架け橋」としての役割を深く理解し、その価値を面接で具体的に表現できることが選考突破の鍵となります。

転職市場の動向を見ると、デジタル化の進展やESG経営の重要性の高まりにより、新しいスキルセットを持つ広報人材の需要が拡大しています。SNS運用、データ分析、動画制作、多言語対応などの能力は、今後ますます重要になると予想されます。これらのトレンドを意識したスキル開発を進めることで、転職市場での競争力を高めることができます。

また、広報職が難しい場合の代替キャリアパスとして、マーケティング、ブランディング、コンサルティング、事業開発なども視野に入れることで、転職の選択肢を大幅に拡大できます。広報で培ったスキルは多くの職種で活用可能であり、キャリアの可能性は広範囲に及びます。

最終的に重要なのは、自分自身の強みと志向性を正確に把握し、それに最適な企業や職種を見極めることです。転職エージェントの活用、継続的なネットワーキング、戦略的な応募書類作成など、本記事で紹介した具体的な手法を組み合わせることで、広報転職の成功確率を最大化することができるでしょう。転職は一朝一夕に実現するものではありませんが、計画的かつ継続的な努力により、必ず道は開けるはずです。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。