広報の役割とは?現代企業における重要性と具体的な業務内容を徹底解説

広報は、企業と社会をつなぐ戦略的機能として、ブランディングや信頼関係構築、危機管理対応など多様な役割を担っています。広告やマーケティング、人事、IRなど他部門とは目的や対象が異なり、企業規模や業種ごとに求められる業務内容や戦略も変化します。デジタル化の進展によりSNSやオンライン施策、デジタル危機管理が不可欠となり、広報担当者にはコミュニケーション力・分析力・文章作成力・危機対応力など幅広いスキルが求められ、効果測定と改善を重ねることで企業価値の向上に貢献します。

現代企業において、広報の役割はますます重要性を増しています。企業と社会をつなぐ架け橋として、ブランディングから危機管理まで幅広い業務を担う広報部門は、もはや企業経営に欠かせない存在です。しかし、「広報って具体的に何をする仕事なの?」「マーケティングや営業とどう違うの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、広報の基本的な定義から具体的な業務内容、デジタル時代における変化、企業規模別の特徴まで、現代の広報業務を包括的に解説します。

1. 広報とは?基本定義

1.1 広報の基本概念

広報とは、企業や組織が社会と良好な関係を構築し、維持していくための経営機能です。日本広報学会によると、「組織や個人が、目的達成や課題解決のために、多様なステークホルダーとの双方向コミュニケーションによって、社会的に望ましい関係を構築・維持する経営機能」と定義されています。単なる情報発信ではなく、企業と社会をつなぐ重要な架け橋としての役割を担っているのです。

1.2 PRとの関係性

広報は英語で「Public Relations(パブリックリレーションズ)」と表現され、略して「PR」と呼ばれます。一般的には「広報=Public Relations=PR」として同じ意味で使用されることが大半です。ただし、「PR」という言葉は文脈によって「広告・宣伝」や「自己アピール」の意味で使われることもあるため、場面に応じた理解が必要です。企業コミュニケーションの専門分野としては、広報もPRも同一の概念を指しています。

1.3 企業での位置づけ

現代企業において広報は、経営戦略の重要な一翼を担う部門として位置づけられています。単なるサポート部門ではなく、企業価値の向上、ブランディング、ステークホルダーとの関係構築といった役割を通じて、直接的に企業の成長に貢献する戦略的な機能です。プレスリリース作成やメディア対応などの具体的な業務内容から、危機管理まで幅広い領域を担っています。多くの企業では、広報担当役員(CCO:Chief Communication Officer)を設置するなど、経営レベルでのコミュニケーション戦略の重要性が認識されています。

1.4 歴史と発展経緯

広報の概念は20世紀初頭のアメリカで体系化され、日本では戦後復興期から本格的に導入されました。当初は政府や大企業による一方向的な情報発信が中心でしたが、現在では双方向コミュニケーションを重視する形に発展しています。特にインターネットやソーシャルメディアの普及により、企業と社会との関係はより密接で即時性のあるものへと変化し、広報の重要性はますます高まっています。

2. 広報と他部門の違い

2.1 広告宣伝との違い

広告宣伝は、企業がメディアに対して費用を支払い、自社にとって有益な情報を掲載・発信してもらう活動です。どんな情報をどのように宣伝するかを事前に決められるため、想定通りの宣伝活動が可能という特徴があります。一方、広報は情報を提供した上で、メディアに報道してもらえるよう働きかける活動で、実際に報道されるかどうかや内容はメディアの判断に委ねられます。メディアが第三者視点で情報を精査するため、広報による情報発信は信頼性が高いという大きなメリットがあります。

2.2 マーケティング違い

マーケティングは商品やサービスの売上向上を直接的な目的とし、市場調査、商品開発、価格設定、販売促進など、収益に直結する活動を中心に行います。広報の役割は、企業全体のイメージ向上や信頼関係構築が主な目的で、必ずしも短期的な売上向上を目指すものではありません。ただし、企業ブランドの向上により間接的に売上に貢献する重要な機能です。マーケティングが「商品を売る」ことに焦点を当てるのに対し、広報は「企業を知ってもらう」ことに重点を置いています。

2.3 IR部門との違い

IR(Investor Relations)は、株主や投資家に対して企業の経営情報や財務情報を提供する活動です。経営状況を正確に把握してもらい、良好な関係を築くことを目的としています。具体的には企業説明会や決算説明会の開催、財務状況を含めた経営戦略レポートの提供などを行います。広報とは異なり、良い情報も悪い情報も正確に伝える必要があり、法的な開示義務も伴う点が特徴です。広報が一般社会全体を対象とするのに対し、IRは投資家という特定のステークホルダーに特化している点で明確に区別されます。

2.4 人事部門との違い

人事部門は社内の人材管理、採用、教育研修、労務管理などを担当する部門です。広報との共通点として「企業ブランディング」がありますが、人事は主に「採用ブランディング」に焦点を当て、優秀な人材を獲得するための企業魅力度向上を目指します。広報は社会全体に向けた企業価値向上を目的とする点で範囲が異なります。ただし、社内広報においては人事部門との連携が重要で、企業文化の浸透や従業員エンゲージメント向上などで協働することが多くあります。

3. 広報の主要役割

3.1 信頼関係構築

広報の最も重要な役割の一つが、ステークホルダーとの信頼関係構築です。一般消費者、株主、従業員、取引先、行政機関、地域住民など、企業に関係するさまざまな利害関係者との良好な関係を作ることが求められます。信頼関係の構築には、企業からの一方的な情報発信ではなく、相手側の意見を受け入れる双方向のコミュニケーションが不可欠です。定期的な情報開示、透明性の確保、誠実な対応を通じて、長期的な信頼を築いていきます。

3.2 ブランディング

企業のブランディングは広報の中核的な役割です。自社特有のブランドイメージを創造し、それを社会に浸透させるための戦略立案と実行を担当します。ブランディングによって企業の認知度拡大が進むと、事業展開がしやすくなり、社会的な評価も得やすくなります。また、社内向けのブランディングも重要で、従業員が自社ブランドについて理解・共有する機会を創出し、組織一体となったブランド価値の向上を目指します。

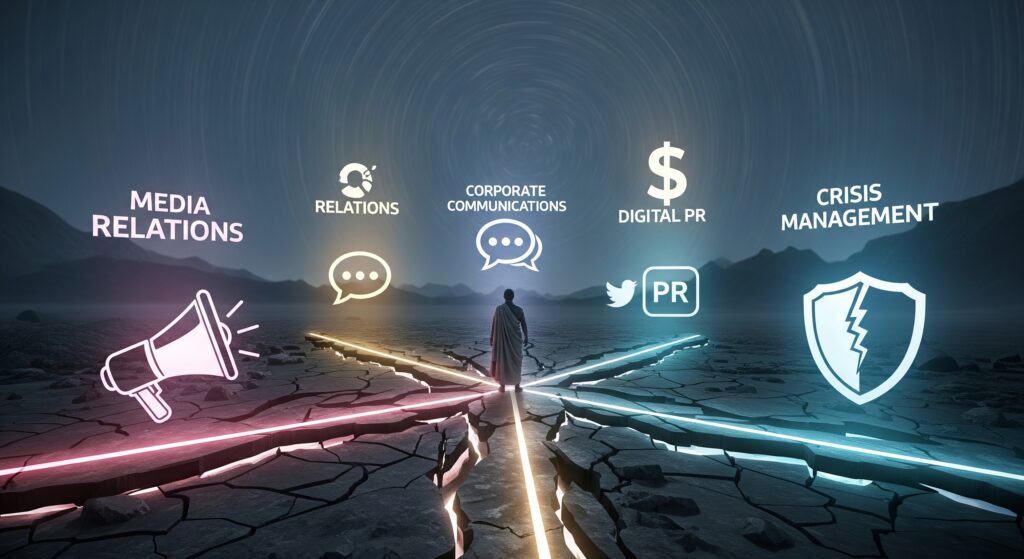

3.3 危機管理対応

企業に不測の事態が発生した際の対応も広報の重要な役割です。不祥事、事故、自然災害、SNSでの炎上など、企業には様々なリスクが潜んでいます。危機発生時には迅速な情報収集、適切な対応方針の決定、ステークホルダーへの正確な情報提供が求められます。平時からリスクを想定した危機管理マニュアルの整備、メディア対応訓練の実施、関係部署との連携体制構築など、予防的な取り組みも重要な業務です。

3.4 企業価値向上

広報活動を通じた企業価値の向上は、経営戦略における重要な要素です。企業の社会的な存在意義、事業の独自性、技術力や人材の優秀さなどを適切に発信することで、市場における企業の評価を高めます。これにより、株価の安定化、優秀な人材の確保、取引先からの信頼獲得、顧客ロイヤリティの向上など、様々な経営上のメリットを創出します。長期的な視点での企業価値向上が、持続的な成長を支える基盤となります。

3.5 ステークホルダー対応

多様なステークホルダーそれぞれに対応した情報発信とコミュニケーションも広報の重要な役割です。消費者には商品・サービスの価値を、投資家には経営戦略と業績を、従業員には企業ビジョンと働きがいを、地域社会には社会貢献活動を、それぞれ適切な方法で伝えます。各ステークホルダーの関心事や情報ニーズを理解し、最適なタイミングと手法でコミュニケーションを図ることで、企業を取り巻く環境全体の改善に貢献します。

4. 具体的業務内容

4.1 社外広報活動

社外広報活動は、企業の情報を外部に向けて発信する業務の中核です。自社ホームページの更新管理、SNS(X、Instagram、Facebook等)での情報発信、プレスリリースの自社メディア掲載などを通じて、生活者やステークホルダーに向けた情報発信を行います。商品・サービス情報だけでなく、企業文化、社会貢献活動、技術開発の取り組みなど、企業の多面的な価値を伝えることが重要です。発信内容の企画立案から制作、配信、効果測定まで一貫して担当します。

4.2 社内広報業務

社内広報は、従業員との良好な関係構築と企業文化の浸透を目的とした重要な業務です。社内報の企画・制作・配信、企業理念や倫理観の浸透活動、各部署の取り組み紹介、事業計画の社内共有などを行います。これにより社内コミュニケーションの活性化と従業員エンゲージメントの向上を図ります。また、社会トレンドや同業他社の動向などの外部情報を社内で共有し、業務に活かせる情報提供も重要な役割です。

4.3 メディア対応

メディア対応は広報担当者の専門性が最も発揮される業務領域です。取材申し込みへの対応、記者会見の企画・運営、記者との個別面談、メディア向け資料の準備などを担当します。日頃からメディア関係者との良好な関係構築(メディアリレーション)を心がけ、メディアが求める情報やタイミングに合わせた情報提供を行います。緊急時の報道対応や、ネガティブな報道への対処も重要な業務の一部です。

4.4 プレスリリース

プレスリリースの作成・配信は広報の代表的な業務です。新商品発売、新サービス開始、人事異動、業績発表など、企業の最新情報をメディアがニュース素材として利用しやすい形式でまとめます。記者の関心を引く魅力的なタイトル作成、要点を整理した構成、正確でわかりやすい文章作成が求められます。配信後は各メディアでの掲載状況を確認し、効果測定と次回の改善につなげる分析も行います。

4.5 イベント企画

企業主催のイベント企画・運営も広報の重要な業務です。新商品発表会、企業説明会、展示会への出展、セミナー開催、記念式典などの企画立案から実行まで担当します。イベントの目的設定、対象者の選定、会場選択、進行シナリオ作成、招待メディアの選定、当日の運営管理など、プロジェクト全体をマネジメントします。イベント後のフォローアップや効果測定も含めた包括的な管理が必要です。

5. デジタル時代の変化

5.1 SNS活用戦略

デジタル時代における広報の役割は、SNSの活用により大きく変化しています。X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LinkedIn、TikTokなど、各プラットフォームの特性を理解した情報発信戦略が必要です。リアルタイムでの情報共有、ユーザーとの直接的なコミュニケーション、視覚的コンテンツの活用など、従来のメディア中心の広報活動とは異なるアプローチが求められます。炎上リスクの管理、適切なトーン&マナーの設定、継続的なエンゲージメント向上も重要な要素です。

5.2 オンライン対応

オンライン環境での広報活動は、コロナ禍を経てさらに重要性が増しています。オンライン記者会見、ウェビナー開催、バーチャル展示会への参加、ライブ配信イベントなど、デジタルツールを活用した新しい広報手法の習得が必要です。参加者の集中力維持、技術的トラブルへの対応、オンライン特有の演出方法など、従来の対面イベントとは異なるスキルが求められます。また、グローバルな参加者への対応も可能になるため、多言語対応の検討も重要です。

5.3 情報発信手法

デジタル化により情報発信の手法は多様化し、スピードも格段に向上しています。動画コンテンツ、インフォグラフィック、ポッドキャスト、オンライン記事など、様々な形式でのコンテンツ制作が可能になりました。ターゲットオーディエンスの情報消費行動に合わせて、最適な形式とタイミングでの情報発信を行う必要があります。SEO対策を考慮したウェブコンテンツの制作、検索エンジンでの上位表示を狙った記事作成なども、現代の広報担当者に求められるスキルです。

5.4 デジタル危機管理

デジタル時代の危機管理は、従来の危機管理とは異なる特徴があります。SNSでの炎上、フェイクニュースの拡散、ハッキングによる情報漏洩など、デジタル特有のリスクへの対応が必要です。24時間365日のモニタリング体制、迅速な初動対応、適切なプラットフォームでの対応メッセージ発信などが求められます。また、デジタルネイティブ世代の価値観や行動パターンを理解し、彼らに響くコミュニケーション方法を採用することも重要です。

6. 企業規模別特徴

6.1 大企業の広報

大企業における広報の特徴は、組織的な体制と専門性の高い分業システムです。製品群別、コミュニケーション対象別(社内・社外・IR)に担当が分かれ、複数人で対応する体制が一般的です。大企業はメディアに注目されやすく、プレスリリース配信だけで記事化されることも多いため、「守りの広報」の重要性が高まります。危機管理広報、リスクマネジメント、ブランドイメージの維持が主要な業務となり、外部PR会社との連携も積極的に活用します。

6.2 中小企業広報

中小企業の広報は限られたリソースの中で効率的な成果を求められます。一人の担当者が幅広い業務を担当することが多く、プレスリリース作成からSNS運用、ウェブサイト管理まで多岐にわたります。知名度向上が最優先課題となるため、「攻めの広報」が中心となり、積極的なメディアアプローチが重要です。地域密着型の情報発信、業界専門誌への露出、展示会での認知度向上など、ターゲットを絞った効果的な広報戦略が求められます。

6.3 ベンチャー企業

ベンチャー企業の広報は、ゼロからの認知度構築が最大の課題です。リソース不足の中で最大の効果を生み出すため、経営陣自らが広報活動に積極的に関与することが多く、広報担当者は経営に近い距離で戦略策定から実行まで関わることができます。資金調達時の露出、市場創造のためのカテゴリ広報、創業者のパーソナルブランディングなど、企業の成長フェーズに応じた戦略的な広報活動が必要です。スピード感と柔軟性が重要な要素となります。

6.4 BtoB企業特徴

BtoB企業の広報は、専門性の高い業界関係者を主なターゲットとするため、技術的な専門知識と業界理解が不可欠です。一般消費者向けの認知度向上よりも、業界内での信頼性確立、技術力のアピール、導入事例の紹介などが重要になります。業界専門誌、展示会、技術セミナー、ホワイトペーパーの発行など、専門的なチャネルを活用した情報発信が効果的です。長期的な関係構築を重視し、継続的な価値提供が求められます。

6.5 BtoC企業特徴

BtoC企業の広報は、一般消費者の関心を引き、感情的な共感を創出することが重要です。生活者の価値観やトレンドを敏感に察知し、共感を呼ぶストーリーテリングやビジュアルコンテンツの制作が求められます。マスメディアへの露出、インフルエンサーとのコラボレーション、SNSでのバイラル施策など、幅広いタッチポイントでの露出が効果的です。商品・サービスの機能面だけでなく、ライフスタイルや価値観への共感を通じたブランディングが成功の鍵となります。

7. 組織設計と連携

7.1 組織構築方法

効果的な広報組織の構築には、企業規模と事業特性に応じた体制設計が必要です。小規模企業では一人の担当者が全般を担う場合が多いですが、中大規模企業では機能別(社外広報・社内広報・危機管理)または事業別に担当を分ける構造が一般的です。広報責任者は経営陣との密接な連携が可能な立場に配置し、迅速な意思決定と実行ができる権限を持つことが重要です。外部パートナー(PR会社、制作会社)との協働体制も含めた組織設計が求められます。

7.2 部署間連携

広報部門の成功には他部署との綿密な連携が不可欠です。マーケティング部門とは商品・サービスの情報共有とブランド戦略の整合性確保、営業部門とは顧客事例の収集と営業支援ツールの提供、開発部門とは技術情報の正確な理解と外部発信、人事部門とは採用ブランディングと社内コミュニケーションで協力します。法務部門との連携では、コンプライアンス遵守と危機管理における適切な対応判断が重要です。定期的な情報共有会議の設置や、各部署からの情報収集システムの構築が効果的です。

7.3 経営層との協働

広報活動の効果最大化には経営層との密接な協働が必要です。経営戦略と整合した広報戦略の策定、重要な情報発信における経営判断の迅速な取得、危機発生時の対応方針決定など、経営層との連携は広報業務の根幹です。定期的な経営層への報告会、広報戦略会議への参加、重要なメディア対応における経営陣の同席など、組織的な協働体制の構築が求められます。経営層の広報に対する理解向上と、広報担当者の経営視点獲得が相互に重要です。

7.4 外部パートナー

外部パートナーとの連携は現代の広報活動において重要な要素です。PR会社との連携では、専門性の高いメディアリレーション、クリエイティブ制作、危機管理サポートなどの専門サービスを活用します。制作会社とは動画コンテンツ、ウェブサイト、印刷物などの制作において協力し、調査会社とは市場調査や効果測定において連携します。翻訳会社、イベント会社、撮影会社など、必要に応じて専門パートナーとのネットワーク構築も重要です。パートナー選定時は実績と専門性を重視し、長期的な関係構築を目指します。

8. 必要スキルと能力

8.1 コミュニケーション力

広報担当者に最も求められる能力は、多様な相手との効果的なコミュニケーション力です。メディア関係者、ステークホルダー、経営陣、各部署の社員など、立場や専門分野が異なる人々と適切にコミュニケーションを取る必要があります。相手の立場や関心事を理解し、適切な情報を適切なタイミングで提供する調整力が重要です。また、緊張感のある記者会見や危機対応時にも冷静に対応できる精神的な強さと、説得力のある話術も必要な要素です。

8.2 情報分析力

現代の広報担当者には高度な情報収集・分析能力が求められます。社会トレンド、業界動向、競合他社の動き、メディアの関心事などを常に把握し、自社の広報戦略に活かす洞察力が必要です。大量の情報から重要な要素を抽出し、経営陣や関係部署にとって価値のある情報として整理・提供する能力も重要です。SNSの反応分析、メディア掲載効果の測定、ステークホルダーの意見動向把握など、データに基づいた客観的な分析スキルが求められます。

8.3 文章作成スキル

広報業務の中核となる文章作成スキルは、正確性と訴求力の両立が求められる専門技能です。プレスリリース、社内報、ウェブコンテンツ、SNS投稿など、媒体と目的に応じた適切な文体と構成で情報を発信する必要があります。複雑な企業情報や技術情報を、ターゲットに応じてわかりやすく伝える翻訳能力も重要です。誤字脱字は企業の信頼性に直接影響するため、高い校正・校閲能力も必須です。海外展開を考慮した多言語対応能力があれば、より幅広い業務に対応できます。

8.4 危機対応能力

企業運営において不測の事態は避けられないため、危機発生時の適切な対応能力は広報担当者の重要な資質です。冷静な状況判断、迅速な情報収集、適切な対応方針の決定、関係者への的確な情報提供など、高度な判断力と実行力が求められます。平時からリスクシナリオを想定し、対応マニュアルの整備や関係者との連携体制構築を行う予防的な危機管理能力も必要です。SNS炎上などのデジタル時代特有の危機にも対応できる知識と経験が重要になっています。

8.5 企画力と実行力

効果的な広報活動には戦略的な企画力と確実な実行力の両方が不可欠です。企業の経営目標と整合した広報戦略の立案、ターゲットに響くクリエイティブな施策の企画、限られた予算内での最大効果を狙った実行計画の策定などが求められます。企画実行後の効果測定と改善提案により、継続的な広報活動の品質向上を図る能力も重要です。プロジェクトマネジメントスキル、予算管理能力、外部パートナーとの協働能力なども、実務において必要な要素です。

9. 効果測定と評価

9.1 KPI設定方法

広報活動の効果測定には、明確なKPI設定が不可欠です。メディア露出数、記事掲載回数、SNSエンゲージメント率、ウェブサイトアクセス数、ブランド認知度調査結果など、定量的な指標を設定します。ただし、広報の効果は短期的に測定困難な場合も多いため、長期的な視点での評価指標も含める必要があります。企業の事業目標との整合性を保ち、測定可能で現実的な目標値の設定が重要です。

9.2 測定ツール活用

現代の広報効果測定には各種デジタルツールの活用が有効です。Google Analytics、SNS分析ツール、メディアモニタリングサービス、ブランド調査ツールなどを組み合わせて包括的な効果測定を行います。これらのツールから得られるデータを統合分析し、広報活動の投資対効果を客観的に評価することが可能です。ただし、ツールによる数値だけでなく、質的な評価も併せて行う必要があります。

9.3 ROI算出手法

広報活動のROI(投資対効果)算出は複雑ですが、可能な限り数値化することで経営層への報告と予算確保に役立ちます。メディア掲載価値換算、ブランド価値向上による売上貢献度、危機回避による損失防止効果などを金額換算し、広報費用と比較します。完全な数値化は困難ですが、概算値でも継続的に測定することで改善傾向を把握できます。

9.4 レポート作成

効果測定結果を経営層や関係部署に報告するレポート作成は、広報担当者の重要な業務です。数値データだけでなく、活動の背景、成功要因、課題、今後の改善策を含めた包括的な内容とします。視覚的にわかりやすいグラフや図表を活用し、非専門家でも理解しやすい形式で作成します。定期的なレポート提出により、広報活動の価値を組織内で共有し、継続的な支援を獲得できます。

9.5 改善施策立案

効果測定の最終目的は、結果に基づく改善施策の立案です。うまくいった施策の要因分析と横展開、効果が低かった施策の原因究明と改善案検討、新たな課題への対応策など、PDCAサイクルを回すことで広報活動の質を向上させます。外部環境の変化や競合他社の動向も考慮し、継続的な戦略見直しを行う必要があります。

10. 成功事例と学び

10.1 効果的事例分析

効果的な広報活動の事例を分析すると、いくつかの共通要素が見えてきます。タイミングの適切性、メッセージの明確性、ターゲットに対する深い理解、創造性のある企画力、継続的な関係構築などが成功要因として挙げられます。例えば、社会課題と企業活動を結び付けた発信、従業員の人間性を前面に出したストーリーテリング、業界の常識を覆すような斬新な取り組みの発表などが、メディアや社会の注目を集める傾向にあります。

10.2 失敗事例研究

広報活動の失敗事例からは重要な教訓を得ることができます。情報の不正確性、ステークホルダーへの配慮不足、タイミングの誤り、社内連携の不備などが主な失敗要因です。特にSNS時代においては、一度の失言や不適切な表現が瞬時に拡散し、企業の信頼失墜につながるリスクが高まっています。過去の失敗事例を学ぶことで、同様のミスを回避し、より慎重で効果的な広報活動を実現できます。

10.3 成功要因解明

広報活動の成功要因は複合的ですが、最も重要なのは企業の本質的価値と発信内容の一致です。表面的な演出や誇張された表現では長期的な信頼を獲得できません。企業文化、事業内容、社員の実態と整合した真実性のある情報発信が基盤となります。また、外部環境の変化に応じた柔軟な戦略調整、継続的な学習と改善、専門性の向上なども成功に欠かせない要素です。

10.4 改善ポイント

広報活動の継続的改善には、定期的な振り返りと客観的な評価が必要です。効果測定データの分析、ステークホルダーからのフィードバック収集、業界ベンチマークとの比較などを通じて改善点を特定します。技術的なスキル向上だけでなく、業界知識の拡充、他社事例の研究、外部研修への参加なども重要な改善活動です。組織としての学習体制構築により、個人のスキルアップを組織全体の能力向上につなげることができます。

11. まとめ:広報の重要性

現代企業における広報の役割は、単なる情報発信にとどまらず、企業価値の創造と持続的成長の実現に直結する戦略的機能です。企業と社会をつなぐ架け橋として、信頼関係の構築、ブランド価値の向上、危機管理対応など、多面的な価値を提供しています。

デジタル化の進展により、広報活動の手法や求められるスキルは大きく変化しています。従来のメディア中心の活動に加え、SNS運用、オンライン対応、デジタル危機管理など、新たな領域での専門性が必要になっています。企業規模や業界特性に応じて異なる課題と機会があり、それぞれに適した戦略と組織体制の構築が求められます。

広報担当者には、コミュニケーション力、情報分析力、文章作成スキル、危機対応能力、企画・実行力など、幅広い能力が求められます。これらのスキルは一朝一夕に身につくものではなく、継続的な学習と実践経験の積み重ねが必要です。

効果測定と改善のサイクルを回すことで、広報活動の質を向上させることができます。明確なKPI設定、適切な測定ツールの活用、ROI算出、レポート作成、改善施策立案など、データに基づいた客観的な評価が重要です。

広報は企業の持続的成長に欠かせない機能として、今後もその重要性は高まり続けるでしょう。変化する外部環境に対応しながら、企業の本質的価値を社会に伝え続けることが、広報の使命といえます。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。