LLMと生成AIの違いを明確化~適切な技術選択のための比較ガイド~

この記事は、LLM(大規模言語モデル)と生成AIの定義・違い・技術的仕組みから、代表的モデル比較、ビジネス活用基準、事例、導入課題、将来展望まで体系的に解説しています。

LLMは自然言語処理特化型の生成AIで、生成AIは画像や音声など幅広い形式を扱う点が特徴です。

企業が適切な技術選択を行いROIを最大化するための判断基準や、リスク管理・運用方法、今後の統合型AIへの発展可能性も提示しています。

AI技術の急速な発展により、LLM(大規模言語モデル)と生成AIという言葉を耳にする機会が増えています。しかし、これらの技術の違いを正確に理解し、自社のビジネスに適した選択ができている企業は多くありません。実際に、技術選択を誤ったことで期待した効果が得られず、投資が無駄になってしまうケースも少なくないのが現状です。本記事では、LLMと生成AIの根本的な違いから実際の活用事例まで、技術選択に必要な知識を体系的に解説し、あなたのビジネスに最適な判断基準を提供します。

LLMと生成AIの基本概念

LLM(大規模言語モデル)の定義と特徴

LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)とは、膨大なテキストデータを学習して自然言語の理解と生成を行う人工知能モデルです。従来の言語モデルと比較して、数十億から数兆個という圧倒的なパラメータ数を持ち、書籍、論文、ニュース記事、Webページなど多様なテキストデータから言語パターンを学習しています。

LLMの最大の特徴は、文脈を深く理解した自然な文章生成能力にあります。単語の出現確率だけでなく、文章全体の意味や前後の関係性を把握することで、人間と自然な対話や高精度な文章作成を実現します。代表的なLLMには、OpenAIのGPT-4、AnthropicのClaude、GoogleのGeminiなどがあり、それぞれ異なる特徴と強みを持っています。

生成AIの概要と技術範囲

生成AI(Generative AI)は、テキスト、画像、音声、動画など様々な形式のデジタルコンテンツを自動で生成する人工知能技術の総称です。従来のAIが既存データの分析や分類に特化していたのに対し、生成AIは新しい情報やアイデアを創造する点で革新的な技術として位置づけられています。

生成AIには多様な技術アプローチが存在します。テキスト生成に特化したLLM、画像生成に用いられるGAN(Generative Adversarial Network)やDiffusionモデル、音声合成技術、動画生成技術など、それぞれが独自の学習メカニズムと生成プロセスを持っています。これらの技術は単独で使用されることもあれば、複数の技術を組み合わせたマルチモーダルな生成AIとして統合される場合もあります。

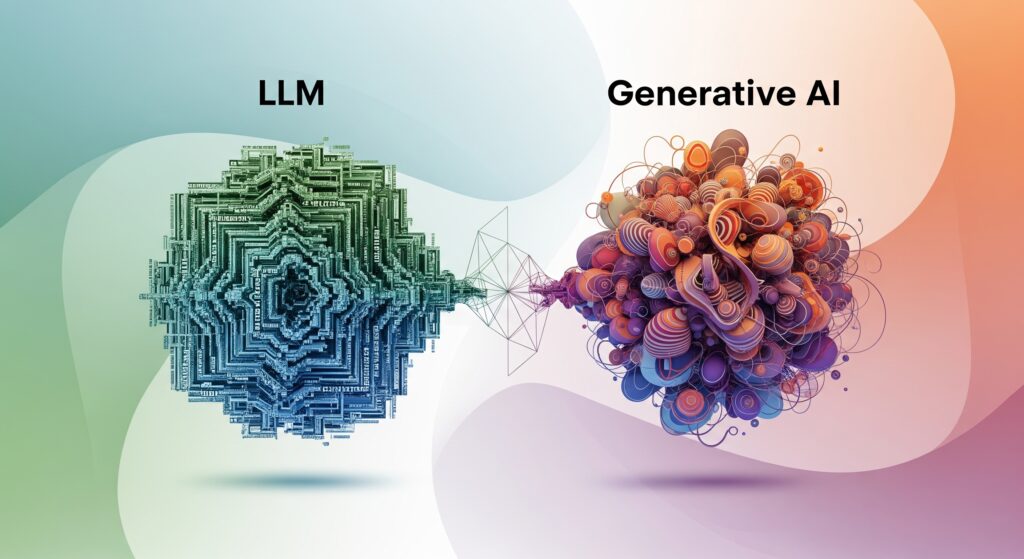

両者の関係性と技術的位置づけ

LLMと生成AIの関係性を理解する上で重要なのは、LLMが生成AIの一部門であるということです。生成AIという大きなカテゴリの中で、LLMは自然言語処理に特化した生成AIとして位置づけられます。つまり、すべてのLLMは生成AIですが、すべての生成AIがLLMというわけではありません。

この階層構造により、選択時の考慮点も変わってきます。テキスト処理のみが目的であればLLMが適していますが、画像や音声も含めた包括的なコンテンツ生成が必要な場合は、より広範囲な生成AI技術の組み合わせを検討する必要があります。近年では、テキストと画像を同時に処理できるマルチモーダルLLMも登場しており、技術の境界線は徐々に曖昧になってきています。

LLMと生成AIの主要な違い

処理対象データと機能範囲の違い

LLMと生成AIの最も明確な違いは、処理できるデータの種類と機能範囲にあります。LLMは基本的にテキストデータのみを処理対象とし、文章生成、要約、翻訳、質問応答などの自然言語処理タスクに特化しています。一方、生成AIはテキスト、画像、音声、動画、3Dモデルなど多様なデータ形式を扱うことができます。

機能範囲においても大きな差があります。LLMの場合、入力されたテキストプロンプトに基づいて文章を生成することが主な機能ですが、生成AIはより幅広い創作活動をカバーします。例えば、Stable Diffusionのような画像生成AI、OpenAIのDALL-E、音声合成のElevenLabs、動画生成のRunwayMLなど、各分野に特化した生成AI技術が存在し、それぞれが独自の価値を提供しています。

技術アーキテクチャと学習方法の違い

技術的なアーキテクチャにおいて、LLMは主にTransformerベースの深層学習モデルを採用しています。このアーキテクチャは、自己注意機能(Self-Attention)により文脈の長距離依存関係を効果的に捉えることができ、自然言語処理に最適化されています。学習プロセスでは、大量のテキストデータを用いた事前学習と、特定タスク向けのファインチューニングという段階的アプローチを取ります。

一方、生成AIは用途に応じて多様な技術アプローチを採用します。画像生成にはGANやDiffusionモデル、音声生成にはWaveNetやTacotronベースの技術、動画生成には時系列処理に特化したアーキテクチャが使用されます。これらの技術は、それぞれ異なる学習データと最適化手法を必要とし、生成品質の評価指標も大きく異なります。

出力形式と応用分野の違い

出力形式の違いは、実際の業務適用において重要な判断基準となります。LLMの出力はテキスト形式に限定されるため、文書作成、翻訳、コンテンツ企画、コード生成、データ分析レポートなどの用途に適しています。出力されるテキストの品質は非常に高く、人間が作成したものと区別がつかないレベルに達している場合も多くあります。

生成AIの応用分野は格段に広範囲です。マーケティング分野では画像やバナー広告の自動生成、エンターテインメント業界では音楽制作や動画編集、製造業では3Dモデリングやプロトタイプ設計など、業界を問わず多様な創作活動を支援します。ただし、各分野に特化した専門知識と技術的な調整が必要になる場合が多く、導入コストや運用の複雑さも考慮する必要があります。

包括的比較表による整理

| 比較項目 | LLM | 生成AI |

|---|---|---|

| 処理対象 | テキストのみ | テキスト、画像、音声、動画等 |

| 技術範囲 | 自然言語処理特化 | マルチモーダル対応 |

| 主要技術 | Transformer | GAN、Diffusion、VAE等 |

| 学習データ | テキストコーパス | 形式別特化データセット |

| 導入コスト | 中程度 | 用途により変動大 |

| 技術的成熟度 | 高い | 分野により差がある |

それぞれの技術的仕組みと動作原理

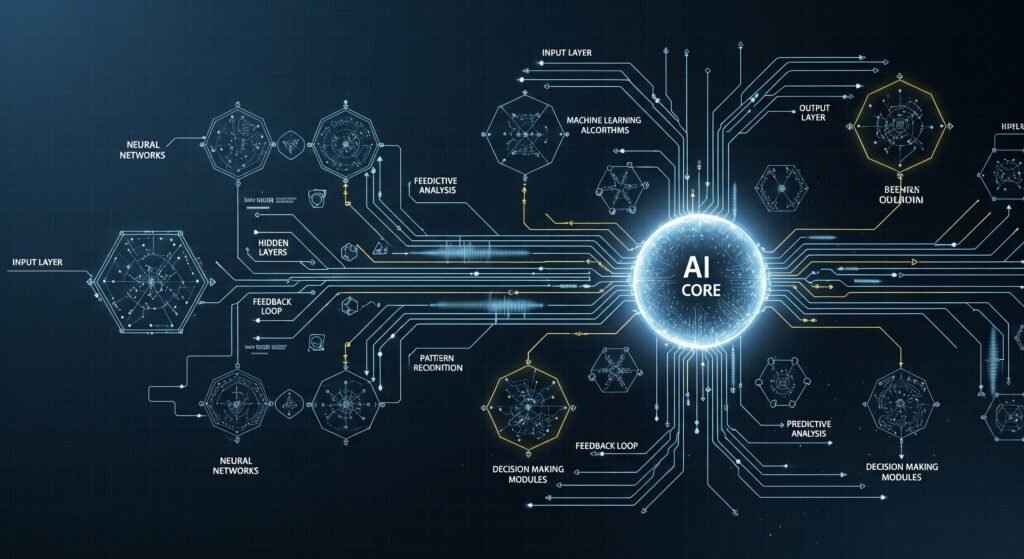

LLMの深層学習メカニズム

LLMの核心となる技術は、Transformerアーキテクチャによる深層学習です。このメカニズムは、入力テキストをトークン化(単語や文字の最小単位に分割)し、各トークンを数値ベクトルに変換する処理から始まります。続いて、自己注意機能により各トークン間の関係性を計算し、文脈を理解したうえで次の単語を予測する確率分布を生成します。

学習プロセスでは、膨大なテキストデータを用いて「次の単語予測」という自己教師ありタスクを繰り返し実行します。この過程で、モデルは言語の統計的パターン、文法規則、意味的関係、さらには世界知識までも獲得していきます。GPT-4のような大規模モデルでは、数兆個のパラメータが複雑な言語現象を表現し、人間レベルの言語理解を実現しています。

生成AIの多様な技術アプローチ

生成AIは処理するデータ形式に応じて、異なる技術アプローチを採用します。画像生成分野では、GAN(敵対的生成ネットワーク)が生成器と判別器の競争学習により高品質な画像を生成し、近年注目のDiffusionモデルは段階的なノイズ除去プロセスによりより安定した生成を実現しています。

音声生成技術では、WaveNetによる波形レベルの直接生成や、Tacotronによるテキスト音声変換が主流です。動画生成においては、時系列データの処理に特化したRNNやLSTMベースのモデルが使用され、フレーム間の連続性を保ちながら自然な動画を生成します。これらの技術は、それぞれ固有の課題と最適化手法を持ち、生成品質の向上に向けた研究開発が活発に行われています。

学習データと処理プロセスの比較

LLMと生成AIの学習データには大きな違いがあります。LLMは主にWebページ、書籍、論文、ニュース記事などのテキストコーパスを使用し、数百億から数兆語規模のデータから学習します。データの前処理では、重複除去、品質フィルタリング、プライバシー保護などが重要な課題となります。

生成AIの学習データは、対象とする生成物によって大きく異なります。画像生成AIは数百万から数億枚の画像データセット、音声生成AIは数千時間の音声録音、動画生成AIは大量の動画コンテンツを必要とします。データの質と多様性が生成品質に直接影響するため、高品質なデータセットの構築と管理が成功の鍵となります。処理プロセスにおいても、各分野特有の前処理技術と品質評価指標が必要となり、専門的な知識と経験が求められます。

代表的なモデルとサービス比較

主要LLMモデルの特徴(GPT-4、Claude、Geminiなど)

現在市場をリードする主要LLMモデルにはそれぞれ独自の特徴があります。OpenAIのGPT-4は汎用性と精度のバランスに優れ、多様なタスクで安定した性能を発揮します。特にコード生成、数学的推論、創作活動において高い能力を示し、ChatGPTを通じて幅広いユーザーに利用されています。

AnthropicのClaudeは安全性と倫理性を重視した設計が特徴で、有害なコンテンツの生成を抑制しつつ、長文の文脈理解に優れています。GoogleのGeminiは検索エンジンとの統合により最新情報へのアクセスが可能で、リアルタイム性が求められる用途に適しています。国産技術では、リコーのLHTM-2やサイバーエージェントのOpen-Calmeなど、日本語処理に最適化されたモデルも登場しています。

生成AIサービスの分類と特性

生成AIサービスは処理対象によって明確に分類されます。テキスト生成分野では、前述のLLMベースサービスに加え、特定用途に特化したJasper(マーケティング文書)、Copy.ai(広告コピー)などが存在します。画像生成では、Midjourney(芸術的創作)、Stable Diffusion(オープンソース)、DALL-E(写実的生成)がそれぞれ異なる強みを持っています。

音声生成分野では、ElevenLabsの高品質音声合成、Adobe Fireflyの統合クリエイティブツール、動画生成ではRunwayMLやPika Labsが注目を集めています。各サービスの特性を理解し、用途に応じた適切な選択が重要です。価格体系、利用制限、商用利用の可否なども選択基準として考慮する必要があります。

国産技術vs海外製品の選択基準

国産AI技術と海外製品の選択は、多角的な観点から検討する必要があります。技術水準では海外製品が先行している分野が多いものの、国産技術には日本語処理の精度、文化的コンテキストの理解、法規制への対応という優位性があります。特に、個人情報保護法やAI倫理ガイドラインへの準拠において、国産技術は設計段階から日本の要求事項を考慮している場合が多くあります。

データ主権の観点から、機密性の高い情報を扱う場合は国産技術の選択が推奨される場合もあります。コスト面では海外製品が競争力を持つことが多いものの、長期的な技術依存リスクや為替変動の影響も考慮する必要があります。政府調達や重要インフラでは国産技術の採用が優遇される政策動向も選択に影響を与えています。

性能指標と実用性の評価

LLMの性能評価には、MMLU(大規模多分野言語理解)、HELM(総合言語モデル評価)、日本語評価ベンチマークのJGLUEなどが使用されます。これらの指標は学術的な能力を測定しますが、実際のビジネス用途では応答速度、安定性、カスタマイズ性がより重要な場合もあります。

生成AIの評価は分野により大きく異なります。画像生成ではFID(フレシェ距離)やIS(インセプションスコア)、音声生成ではMOS(主観品質評価)、動画生成では時間的一貫性などが重要指標となります。実用性の評価では、ユーザビリティ、導入コスト、運用保守性、拡張性なども含めた総合的な判断が必要です。POC(概念実証)やパイロットプロジェクトを通じた実環境での検証が、最終的な技術選択において最も重要な判断材料となります。

ビジネス活用における選択基準

業務目的別の適用パターン

ビジネスでの技術選択において、業務目的と要求される機能の明確化が最重要です。文書作成、翻訳、カスタマーサポート、データ分析レポート生成など、テキスト処理が中心の業務にはLLMが最適です。特に、法務文書のレビュー、契約書の要約、議事録の自動生成などでは、高精度な言語理解能力が要求されるため、専門的にファインチューニングされたLLMの導入が効果的です。

一方、マーケティング部門でのクリエイティブ制作、製品カタログの画像生成、プレゼンテーション資料の視覚化などには、画像生成AIとLLMの組み合わせが有効です。音声コンテンツ制作、動画マーケティング、インタラクティブな顧客体験の提供などでは、マルチモーダルな生成AI技術の統合的活用が競争優位性をもたらします。業務プロセス全体を俯瞰し、どの工程でどの技術が最大の価値を生み出すかを慎重に検討することが成功の鍵となります。

コスト構造とROI比較

LLMと生成AIのコスト構造には大きな違いがあります。LLMの場合、主要なコストはAPI利用料金(トークン課金)、または専用インスタンスの月額料金です。GPT-4の場合、入力1000トークンあたり約3セント、出力1000トークンあたり約6セントという従量課金制が一般的で、使用量に応じたコスト管理が可能です。

生成AIのコスト構造はより複雑で、処理する媒体によって大きく変動します。画像生成では1枚あたり数円から数十円、高品質な動画生成では1分あたり数百円から数千円のコストが発生します。ROI計算では、従来の人的作業コスト、作業時間の短縮効果、品質向上による売上増加効果を総合的に評価する必要があります。多くの企業で、3〜6ヶ月での投資回収を実現できているケースが報告されています。

導入プロセスと判断基準

技術導入の成功には段階的なアプローチが重要です。第一段階では、既存のクラウドAPIを活用したPoC(概念実証)により技術的feasibilityを検証します。この段階では、少額投資で実際の業務データを用いたテストが可能で、期待効果の定量的な測定ができます。

第二段階では、パイロットプロジェクトとして限定的な本格運用を実施し、運用プロセス、セキュリティ対策、ユーザートレーニングの有効性を検証します。最終段階での全社展開前には、投資対効果の確認、リスク管理体制の確立、継続的な改善プロセスの整備が必要です。判断基準としては、技術的適合性、コスト効率性、組織受容性、将来拡張性の4つの観点からの総合評価が推奨されます。

組織スキルと人材要件の違い

LLMの導入では、プロンプトエンジニアリングスキル、API統合技術、データプライバシー管理知識が重要となります。既存のITスキルを持つ人材でも比較的習得しやすく、オンライン研修や実践を通じた能力向上が可能です。一方、生成AIの本格活用には、各分野の専門知識が必要です。

画像生成AIの活用には、デザイン基礎知識、色彩理論、ブランディング理解が求められ、音声・動画生成では、音響工学、映像制作の基本的な知識が必要です。組織として最も重要なのは、技術活用を推進するチェンジマネジメント能力と、AI倫理・ガバナンスに関する理解です。これらの能力は外部研修、コンサルティング、あるいは専門人材の採用により確保することが一般的です。

実際の活用事例と導入実績

LLM活用の成功事例

企業でのLLM活用は多様な分野で成果を上げています。株式会社メルカリでは、商品出品の最適化にLLMを活用し、出品者向けの改善提案機能を提供しています。AIが商品情報を分析し、より魅力的な商品説明文や適切なカテゴリ分類を提案することで、販売成約率の向上を実現しています。

大和証券では、全社員約9,000人を対象としたChatGPT導入により、情報収集や資料作成の効率化を図っています。特に、複雑な金融商品の説明資料作成や、顧客向けレポートの下書き作成において大幅な時間短縮を実現し、社員一人当たり週2〜3時間の業務効率化効果を得ています。サイバーエージェントでは、広告運用業務にLLMを導入し、キャンペーン分析レポートの自動生成により、オペレーション工数を40%削減しています。

生成AI導入の企業実績

生成AIの企業導入も急速に拡大しています。Adobeは自社製品にFirefly(画像生成AI)を統合し、デザイナーの創作プロセスを革新しています。従来は外部素材の検索や購入が必要だった画像制作が、テキストプロンプトだけで完結するようになり、制作時間を平均60%短縮しています。

音声分野では、ElevenLabsの技術を活用した企業が音声コンテンツの制作コストを大幅に削減しています。従来は声優の収録とスタジオレンタルで数十万円かかっていた音声制作が、AIによる音声合成により数千円で実現できるようになりました。動画制作分野では、Runway MLを活用した企業が、従来の動画制作プロセスを短縮し、プロトタイプ段階での迅速な検証を可能にしています。

業界別適用状況と効果測定

金融業界では、契約書の自動審査、リスク分析レポートの生成、顧客対応の自動化にLLMが活用されています。みずほ銀行では、融資審査プロセスにLLMを導入し、審査期間を従来の3日から1日に短縮しています。製造業では、技術文書の多言語翻訳、保守マニュアルの自動生成、品質管理レポートの作成効率化が進んでいます。

小売業界では、商品説明文の自動生成、カスタマーレビューの分析、パーソナライズされた商品推薦文の作成にLLMが活用されています。楽天では、出店者向けの商品ページ最適化サービスにLLMを導入し、商品の売上向上に貢献しています。効果測定では、作業時間短縮、品質向上、コスト削減の3つの観点から定量的な評価が行われており、多くの企業で投資対効果比2〜5倍の実績が報告されています。

導入時の課題と解決策

技術的課題と対応策の比較

LLM導入における主要な技術的課題は、ハルシネーション(幻覚)と呼ばれる不正確な情報生成です。この問題に対する対策として、RAG(検索拡張生成)技術の活用により、信頼できる情報源から最新データを取得し、回答の精度向上を図る手法が一般的です。また、複数のLLMの回答を比較検証するアンサンブル手法や、人間によるファクトチェック工程の組み込みも効果的です。

生成AIでは、各分野特有の技術的課題があります。画像生成AIでは著作権侵害のリスク、不適切なコンテンツの生成が主要な課題となります。これに対して、学習データの事前フィルタリング、生成結果の自動検出システム、利用ガイドラインの策定と遵守が重要な対策となります。音声・動画生成では、ディープフェイク技術の悪用防止、生成コンテンツの透明性確保が課題であり、電子透かし技術や生成履歴の記録システムの導入が推奨されています。

セキュリティ要件とリスク管理

企業でのAI活用において、セキュリティリスクの管理は最重要課題です。LLMでは、プロンプトインジェクション攻撃により機密情報が漏洩するリスクがあります。対策として、入力データの事前検証、機密情報の自動マスキング、アクセス権限の細分化、監査ログの詳細記録が必要です。クラウドAPI利用時は、データの暗号化、VPN接続、専用インスタンスの利用も検討すべきです。

生成AIのセキュリティリスクはより多岐にわたります。生成されたコンテンツの著作権問題、個人情報の意図しない生成、ブランドイメージを損なう不適切なコンテンツの生成などです。リスク管理体制として、生成コンテンツの事前審査システム、利用者向けの教育プログラム、インシデント対応手順の整備、保険加入の検討が重要です。特に、GDPR、個人情報保護法などの法規制への対応は、法務部門と連携した慎重な検討が必要です。

運用面での注意点と対策

AI技術の継続的な活用には、運用体制の整備が不可欠です。LLMの運用では、プロンプトの品質管理、API利用量の監視、コスト管理、パフォーマンス監視が重要な要素となります。定期的なプロンプトの見直し、利用状況の分析、ROIの継続的な測定により、投資効果の最大化を図る必要があります。

生成AIの運用では、より複雑な管理が求められます。生成品質の継続的なモニタリング、利用者のスキル向上支援、新技術への対応、ベンダー関係の管理などです。成功の鍵となるのは、専任の運用チームの設置、明確なKPIの設定、定期的な技術評価の実施、利用者コミュニティの形成です。また、技術の急速な進歩に対応するため、継続的な学習と技術キャッチアップの仕組みを組織として構築することが重要です。

将来性と技術発展トレンド

LLM技術の進化方向

LLM技術は現在、マルチモーダル化と専門性の向上という二つの方向で進化しています。マルチモーダル化では、GPT-4VやGemini Proのように、テキストと画像を同時に処理できる能力の拡張が進んでいます。将来的には、音声、動画、3Dモデルなども統合的に処理できる汎用的なマルチモーダルLLMの実現が期待されています。

専門性の向上では、医療、法務、金融などの特定分野に特化したLLMの開発が加速しています。これらの専門LLMは、分野固有の知識と推論能力を高度に備え、専門家レベルの判断支援が可能になると予想されます。また、推論能力の大幅な向上により、複雑な問題解決や創造的なタスクでも人間を上回る性能を発揮する可能性があります。量子コンピューティングとの融合により、現在の計算限界を超えた超大規模モデルの実現も視野に入っています。

生成AI分野の技術革新

生成AI分野では、リアルタイム生成とインタラクティブ性の向上が重要なトレンドです。現在は静的なコンテンツ生成が中心ですが、将来的にはユーザーとのリアルタイムなやり取りによる動的なコンテンツ生成が主流になると予想されます。例えば、音声対話によるリアルタイム動画生成や、手描きスケッチからの即座の3Dモデル生成などです。

品質と効率性の両立も重要な開発目標です。新しいアーキテクチャにより、より少ない計算資源でより高品質なコンテンツ生成が可能になり、モバイルデバイスでも高性能な生成AIが利用できるようになります。また、生成プロセスの透明性と説明可能性の向上により、企業利用における信頼性とガバナンスの課題解決が進むと期待されています。

統合型AI技術の可能性

LLMと生成AIの境界は今後さらに曖昧になり、統合型のAI技術が主流になると予想されます。一つのプラットフォームで、テキスト生成、画像作成、音声合成、動画編集、データ分析などが統合的に実行できるオールインワンAIシステムの実現が期待されています。これにより、複雑なクリエイティブプロジェクトが単一のAIシステムで完結できるようになります。

AIエージェント技術の発展により、自律的なタスク実行能力を持つAIシステムが実現される可能性があります。これらのAIエージェントは、人間の指示を理解し、複数のAI技術を組み合わせて複雑な業務を自動実行できるようになります。例えば、マーケティングキャンペーンの企画から、コンテンツ制作、配信、効果測定までを一貫して実行するAIエージェントの登場が予想されます。このような技術発展により、AI活用の敷居が大幅に下がり、より多くの企業や個人が高度なAI技術の恩恵を受けられるようになるでしょう。

まとめ

技術選択時の重要ポイント

LLMと生成AIの選択において最も重要なのは、自社の業務要件と技術特性の適合性を正確に評価することです。テキスト処理が中心の業務であればLLMが最適解となりますが、マルチメディアコンテンツの創作が必要な場合は、生成AI技術の組み合わせが必要になります。

投資対効果の観点では、導入コスト、運用コスト、期待効果を総合的に評価し、段階的な導入アプローチにより、リスクを最小化しながら価値を最大化することが重要です。技術的な成熟度、ベンダーの安定性、将来的な拡張性も考慮すべき要素です。また、組織の受容性と人材育成の観点から、現在のスキルレベルと必要な学習投資も判断材料に含める必要があります。

今後の展望と準備すべきこと

AI技術の急速な進歩により、LLMと生成AIの境界は今後ますます曖昧になることが予想されます。企業は特定技術への過度な依存を避け、柔軟性と適応性を重視した技術戦略を策定することが重要です。継続的な技術評価、スキル開発、ガバナンス体制の強化により、変化する技術環境に対応できる組織能力を構築する必要があります。

最も重要なのは、AI技術を単なるツールとして捉えるのではなく、ビジネスプロセス全体の変革を促進する戦略的資産として位置づけることです。成功企業は、技術導入だけでなく、組織文化の変革、新しいワークフローの設計、顧客価値の再定義まで含めた包括的なDXを実現しています。今後のAI活用において競争優位性を獲得するためには、このような戦略的視点での取り組みが不可欠です。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。