クラウド導入のためのRFPとは?ベンダー選定を成功させる提案依頼書の作り方ガイド

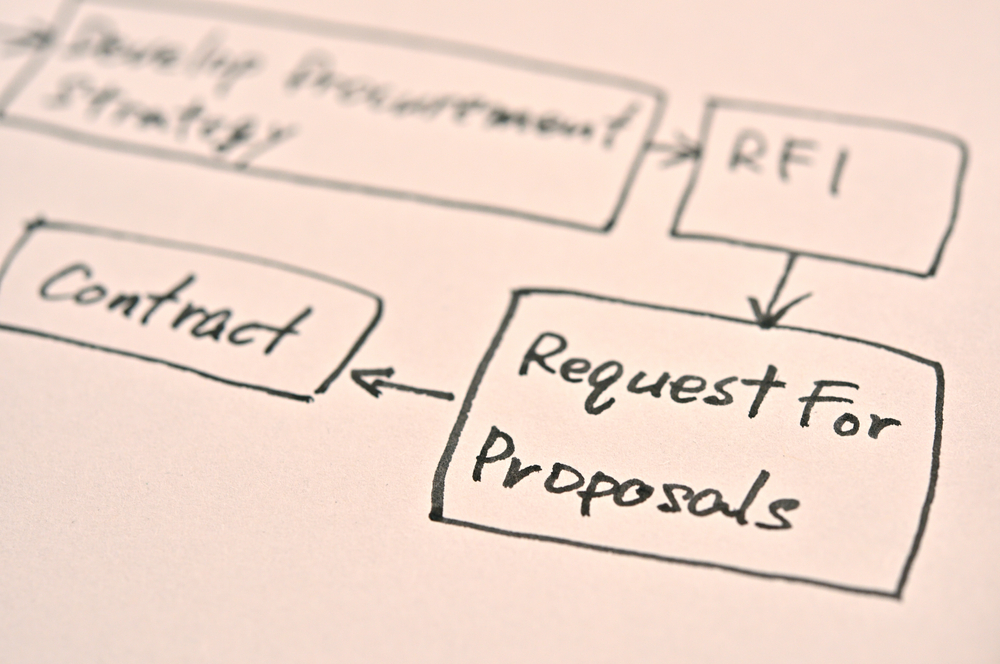

クラウド向けRFPの重要性と違い

クラウドサービスの導入には、従来のオンプレミスとは異なる観点でRFP(提案依頼書)を作成する必要がある。責任共有モデルやスケーラビリティ、従量課金などクラウド特有の要素を反映し、明確な要件提示とベンダー比較が重要である。

RFP作成のメリットと評価ポイント

RFPを通じて要件の明確化や提案の質向上、公平なベンダー評価が可能となる。発注側・ベンダー双方にとって、信頼関係構築やリスク低減、最適提案の獲得につながる重要なプロセスである。

最新トレンドを踏まえたRFP作成の工夫

マルチクラウドやサステナビリティ、AI活用などの最新動向を取り入れた要件定義が求められている。カスタマイズの限界や運用モデルの変化も踏まえ、実務的で柔軟なRFPを設計することが成功の鍵となる。

クラウドサービス導入プロジェクトの成否は、優れたクラウドベンダーの選定にかかっています。そして、最適なベンダーを選ぶための最も効果的な方法が、適切に作成されたRFP(Request for Proposal:提案依頼書)です。

しかし、従来のオンプレミス環境とは異なり、クラウドサービスはその性質上、RFPの作成アプローチも変える必要があります。責任共有モデルやスケーラビリティ、従量課金など、クラウド特有の要素をRFPに適切に反映させなければ、期待通りの提案を受け取ることはできません。

本記事では、クラウドサービス導入に最適化したRFPの作成方法を解説します。RFPの基本構造から、クラウド特有のチェックポイント、SLAの確認ポイント、ベンダー評価の手法まで、実践的なガイドラインとサンプルを交えて詳しく説明します。ITマネージャー、システム担当者、調達担当者など、クラウド導入に関わるすべての方にとって、信頼できるクラウドベンダーを選定するための羅針盤となるでしょう。

これからクラウド化を検討している企業の方、すでにクラウド導入を決定していて具体的なベンダー選定を進めたい方、いずれの段階の方にとっても、このガイドが成功への第一歩となります。ぜひ最後までお読みください。

RFP(提案依頼書)とは?クラウドサービス調達の成功を左右する重要文書

RFP(提案依頼書)の基本概念と役割

RFP(Request for Proposal)は、日本語では「提案依頼書」と訳され、企業がシステムやサービスの導入を検討する際に、ベンダーに対して具体的な提案を求めるための正式文書です。システムに求める要件や実現したい内容、プロジェクトの目的などを詳細に記載することで、複数のベンダーから自社に最適な提案を受けることが可能になります。

RFPの主な役割は以下の3つです:

- 自社の要件や期待を明確に伝えること

- 複数のベンダーからの提案を同じ基準で比較・評価するための基盤を作ること

- プロジェクトの範囲、予算、期限などについて、すべての関係者の間で認識を合わせること

RFPは、「単なる形式的な文書」ではありません。プロジェクトの目標を明確にし、ベンダーの理解を促すコミュニケーションツールであると同時に、提案内容の評価基準となる重要な文書なのです。

クラウドサービス調達におけるRFPの重要性

クラウドサービスの調達においては、RFPの果たす役割がさらに重要になります。その理由は以下の点にあります:

多様なクラウドサービスの比較が困難:IaaS、PaaS、SaaSなど、クラウドサービスには様々な種類があり、各ベンダーによって提供内容や料金体系も大きく異なります。適切なRFPによって比較軸を明確にすることで、本当に自社に合ったサービスを見極めることができます。

技術的な変化が速い:クラウド技術は急速に進化しています。最新の技術動向やベストプラクティスをRFPに反映させることで、最適なソリューションを提案してもらうことが可能になります。

長期的な関係構築:クラウドサービスは一度導入すると、長期的な利用が前提となります。RFPを通じて、単なる技術的な要件だけでなく、サポート体制や将来的な拡張性などについても明確に伝えることで、長期的なパートナーとしての適性を評価できます。

オンプレミスとクラウド環境でのRFP作成の違い

従来のオンプレミス環境向けのRFPとクラウド環境向けのRFPには、いくつかの重要な違いがあります:

責任共有モデル:オンプレミス環境では、システムの運用・管理はすべて自社またはベンダーの責任でしたが、クラウド環境では責任の分担が発生します。クラウドサービス事業者とユーザー企業の間で、セキュリティやコンプライアンスに関する責任範囲を明確にする必要があります。

コスト構造の違い:オンプレミスが初期投資(CAPEX)中心の固定費モデルであるのに対し、クラウドは月額課金の変動費(OPEX)モデルが基本です。RFPでは、単に初期費用や月額費用だけでなく、長期的なTCO(総所有コスト)や、スケールアップ・ダウン時のコスト変動についても確認する項目が必要です。

SLA(サービスレベルアグリーメント)の扱い:クラウドサービスでは、SLAが特に重要になります。可用性、復旧時間、サポート対応時間など、ベンダーが約束するサービスレベルについて、明確な基準を提示し、評価することが求められます。

カスタマイズ性の制約:オンプレミスシステムでは、自社の要件に合わせた大幅なカスタマイズが一般的でしたが、クラウドサービスでは標準機能の範囲内での利用が基本となります。RFPには、どの程度のカスタマイズが可能かを確認する項目が必要です。

これらの違いを理解し、クラウド環境に適したRFPを作成することが、クラウドサービス調達の第一歩です。次のセクションでは、クラウドサービス向けRFP作成のメリットと効果について詳しく見ていきましょう。

クラウドサービス向けRFP作成のメリットと効果

発注企業側のメリット

クラウドサービスの導入を検討する企業にとって、適切なRFPを作成することには数多くのメリットがあります。主な利点は以下の通りです:

要件の明確化と整理:RFPを作成するプロセスで、自社の現状分析や課題の棚卸し、将来像の具体化が進みます。「なぜクラウドに移行するのか」「どのような機能や性能が必要か」といった本質的な検討を行うことで、プロジェクトの目標や範囲が明確になります。

最適な提案の獲得:詳細かつ明確なRFPによって、ベンダーは発注企業の状況や要望を正確に理解できるため、的確な提案が得られます。自社の状況や課題、既存システムの情報を具体的に伝えることで、それらに対応したクラウドソリューションの提案を受けることができます。

公平な比較評価の基盤:同一の基準で複数のベンダーからの提案を比較することが可能になります。技術仕様、サービスレベル、料金体系など、多角的な視点から各ベンダーの提案を評価し、最適な選択ができます。

予算と期間の適切な管理:RFPで具体的な予算枠やプロジェクト期間を提示することで、現実的な提案を受けることができます。クラウドの従量課金モデルでは特に重要な、長期的なコスト予測にも役立ちます。

クラウドベンダー側のメリット

RFPは発注企業だけでなく、クラウドサービスを提供するベンダー側にも大きなメリットをもたらします:

顧客ニーズの正確な把握:詳細なRFPを通じて、顧客の業務内容や課題、システム要件を深く理解できます。これにより、テクニカルな側面だけでなく、ビジネス目標に沿った提案が可能になります。

提案の焦点の明確化:RFPに記載された評価基準や優先順位を把握することで、顧客が重視するポイントに焦点を当てた提案ができます。限られたリソースを効率的に活用し、顧客の期待に応える提案を作成できます。

競争力の向上:クラウドサービスの特長や差別化要素を、RFPの要件に照らし合わせて具体的にアピールすることができます。特に技術的な優位性や独自のサービス機能など、競合他社との違いを明確に示す機会となります。

リスク低減:顧客の期待値や要件を事前に正確に把握することで、プロジェクト開始後の認識齟齬によるトラブルを回避できます。特にクラウドサービスの責任分界点や制約事項を明確にすることは、後のトラブル防止に役立ちます。

双方にとっての効果的なコミュニケーション基盤

RFPは単なる文書ではなく、発注企業とクラウドベンダーの間の重要なコミュニケーションツールとしての役割も果たします:

共通理解の促進:RFPを通じて、プロジェクトの目標や要件、制約条件について双方が共通認識を持つことができます。特にクラウドサービスのような技術的に複雑な領域では、この共通理解が極めて重要です。

透明性の確保:評価基準や選定プロセスを明確にすることで、プロジェクト全体の透明性が高まります。これにより、ベンダー選定の公正性が担保され、後のトラブルリスクも低減します。

長期的な協力関係の基盤:RFPのプロセスを通じて形成された信頼関係は、クラウドサービス導入後の長期的なパートナーシップの土台となります。クラウドサービスは継続的な運用と改善が前提となるため、この信頼関係の構築は非常に重要です。

効果的な問題解決:RFPの段階で予想される課題やリスクを特定し、対応策を検討しておくことで、プロジェクト進行中の問題解決がスムーズになります。特にクラウド移行特有の課題(データ移行、セキュリティ対応など)について、前もって対策を練ることができます。

以上のように、適切に作成されたRFPは、クラウドサービスの選定と導入において、発注企業とベンダー双方に多くのメリットをもたらします。次のセクションでは、クラウドサービスのRFPに記載すべき基本項目について詳しく見ていきましょう。

クラウドサービスのRFPに記載すべき基本項目

目的・主旨の明確化

クラウドサービス導入の成功には、まずRFPにプロジェクトの目的と主旨を明確に記載することが極めて重要です。この部分は、ベンダーがあなたの組織のニーズを正確に理解するための土台となります。

プロジェクトの背景:現在の状況や課題、なぜクラウド化を検討しているのかといった背景情報を具体的に説明します。「現行システムの保守が困難になっている」「ビジネスの拡大に伴いスケーラビリティが必要」など、具体的な理由を記載しましょう。

ビジネス目標:クラウド導入によって達成したい経営上の目標を明示します。例えば「ITコストの最適化」「業務効率の向上」「新規サービスの迅速な展開」など、ビジネス面での期待効果を示します。

プロジェクトの範囲:対象となるシステムや業務範囲、ユーザー数などを明確にします。また、将来的な拡張予定がある場合は、その方向性についても触れておくと良いでしょう。

目的・主旨が曖昧なRFPは、的外れな提案を招きやすく、結果として適切なベンダー選定ができなくなる恐れがあります。自社のビジョンを明確に表現し、ベンダーと共有することが重要です。

提案依頼事項の詳細

RFPの核心部分となる提案依頼事項では、ベンダーに対して具体的に何を提案してほしいのかを詳細に記します。クラウドサービスに特化した依頼事項には、以下のような項目が含まれます。

クラウドサービスモデル:IaaS、PaaS、SaaSのいずれか、またはそれらの組み合わせを求めているのか明示します。各モデルに対する要件を区別して記載するとより明確になります。

機能要件:必要とする具体的な機能について記述します。例えば、ストレージ容量、処理能力、データベース要件、ネットワーク帯域、バックアップ要件など。これらは「必須要件」と「希望要件」に分けて優先順位を明確にすると良いでしょう。

非機能要件:性能、可用性、セキュリティ、拡張性など、システムの品質に関する要件を示します。例えば「99.9%の可用性」「日中のレスポンスタイムは1秒以内」といった具体的な数値目標があると評価しやすくなります。

統合要件:既存システムやサービスとの連携要件について詳述します。API連携、データ連携、認証連携など、具体的な統合ポイントとその方法について記載します。

サポート要件:通常運用時のサポート体制や障害時の対応方法、サポート窓口の体制(24時間365日対応か、平日営業時間内か)など、サポートに関する期待を明確にします。

既存システム情報の共有

クラウド移行や新規クラウド環境構築を成功させるためには、現状の環境に関する情報を詳細に共有することが不可欠です。これにより、ベンダーは具体的かつ現実的な移行計画や統合方法を提案できます。

現行システム構成:ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク環境などの技術的な構成情報を図表も交えて説明します。仮想環境やコンテナ技術の利用状況なども含めると良いでしょう。

データ量と特性:扱うデータの種類、量、増加率などについて具体的な数値を示します。特に大量データの処理が必要な場合や、機密性の高いデータがある場合は、その詳細を記載します。

アクセス特性:ユーザー数、同時接続数、アクセスピークの特性、地理的な分散状況など、システム利用パターンに関する情報を記載します。これにより、適切なリソース配分やスケーリング方針の提案が可能になります。

既知の課題:現行システムで把握している技術的な課題や制約事項について共有します。これらの課題をクラウド移行でどのように解決したいのかを明確にすることで、より適切な提案を引き出せます。

予算と期待するコスト効果

クラウドサービスの料金体系は従来型システムとは大きく異なります。RFPには予算について明確な指針を示し、期待するコスト効果を具体的に記載することが重要です。

予算枠の提示:初期費用と運用費用(月額・年額)の予算上限を明示します。「具体的な金額を示すとベンダーがそれに合わせてくる」との懸念から予算を明示しないケースもありますが、現実的な提案を得るためには予算感を共有することが有効です。

コスト構造の要件:初期費用と運用費用のバランス、資本的支出(CAPEX)と運用費用(OPEX)の割合など、コスト構造への要望があれば記載します。例えば「初期費用を極力抑え、運用費用に振り向けたい」などの方針があれば明示します。

ROIと投資回収期間:クラウド投資に対して期待する投資収益率(ROI)や投資回収期間について言及します。例えば「3年以内のTCO削減20%を目指す」といった具体的な目標があれば記載します。

コスト最適化への期待:クラウドの特性を活かしたコスト最適化施策(オートスケーリングや従量課金の活用など)についての提案を求める意向を示します。特に長期運用を前提としたコスト削減策の提案は重要なポイントです。

以上のように、クラウドサービスのRFPには、目的・主旨、提案依頼事項、既存システム情報、予算・コスト効果などの基本項目を含めることが重要です。これらの情報を適切に記載することで、より具体的で的確な提案を受けることができ、成功するクラウド導入への第一歩となります。次のセクションでは、クラウドサービス特有のRFP作成ポイントについて詳しく見ていきましょう。

クラウドサービス特有のRFP作成ポイント

従来型とクラウド型の調達アプローチの違い

クラウドサービスのRFPを作成する際には、従来のオンプレミスシステム調達とは異なるアプローチが必要です。両者の主な違いを理解し、それをRFP作成に反映させることが重要です。

ハードウェア仕様からサービス要件への転換:従来型の調達では、サーバーやストレージのスペックなど、ハードウェアの詳細仕様を指定することが一般的でした。一方、クラウドでは具体的なハードウェア仕様よりも、必要となるサービスレベルやパフォーマンス要件を明確にすることが重要です。例えば「CPUコア数×台」ではなく「ピーク時のトランザクション処理量」などの業務要件で記述します。

一括調達から継続的調達への変化:従来型では数年に一度の大規模な一括調達が主流でしたが、クラウドでは継続的な小規模調達や、サービスの追加・変更が頻繁に行われます。RFPでは、初期導入だけでなく、継続的な運用やリソース変更のプロセスについても確認する必要があります。

所有から利用へのシフト:資産として「所有」するオンプレミスと異なり、クラウドはサービスとして「利用」するモデルです。そのため、RFPでは購入条件よりも、利用条件やサービス解約時のデータ移行方法など、サービスライフサイクル全体を視野に入れた要件が重要になります。

固定スペックから柔軟なリソース割り当てへ:オンプレミスでは固定的なリソース設計が基本でしたが、クラウドでは需要に応じたリソースの柔軟な増減が可能です。RFPでは、このスケーラビリティをいかに活用するかという視点での要件定義が重要です。

責任共有モデルの明確化

クラウドサービスの大きな特徴の一つに「責任共有モデル」があります。これは、クラウドプロバイダーとユーザー(あなたの組織)がセキュリティやコンプライアンスの責任を分担するモデルです。RFPでは、この責任分界点を明確にすることが極めて重要です。

クラウドプロバイダーの責任範囲:一般的に、クラウドプロバイダーはクラウドインフラストラクチャ(物理的なデータセンター、ハードウェア、ネットワーク、仮想化レイヤーなど)の管理と保護に責任を持ちます。RFPでは、プロバイダーが責任を持つ範囲について、具体的な証明や認証(ISO27001、SOC2など)の提示を求めることが重要です。

ユーザー側の責任範囲:クラウド上に展開するアプリケーション、データ、アクセス管理、ユーザー認証などは、一般的にユーザー側の責任となります。RFPでは、自社の責任範囲を認識した上で、クラウドプロバイダーにどのようなサポートやツールを期待するかを明記します。

サービスモデルによる違い:IaaS、PaaS、SaaSなど、サービスモデルによって責任分界点は大きく異なります。RFPでは、検討しているサービスモデルに応じた責任分担について明確な説明を求めるようにしましょう。例えば、SaaSではアプリケーションレベルの責任もプロバイダー側にありますが、IaaSではアプリケーションはユーザー側の責任となります。

緊急時の対応責任:セキュリティインシデントや障害発生時の対応プロセスと責任分担についても明確にしておく必要があります。誰がどのような状況で何をするのか、連絡体制や対応フローについての提案を求めましょう。

スケーラビリティと従量課金への対応

クラウドサービスの大きな特長である「スケーラビリティ(拡張性)」と「従量課金モデル」を最大限に活用するためには、RFPにこれらの要素を適切に反映させることが重要です。

リソースの自動スケーリング:負荷に応じて自動的にリソースを増減させる機能(オートスケーリング)について、どのような条件で発動させるか、どの程度までのスケールアップ/ダウンを許容するかなどの要件を明確にします。例えば「CPU使用率が80%を超えた場合に自動でインスタンスを追加」といった具体的な条件を示します。

需要予測と対応:季節的な変動や特定イベント時の一時的な負荷増大など、予測可能な需要変動にどのように対応するかの提案を求めます。例えば、年度末の処理集中期間や大規模キャンペーン時の対応策などが含まれます。

コスト予測と管理:従量課金モデルでは、使用量の増加に伴うコスト増大を適切に管理することが重要です。RFPでは、コスト予測ツールや使用量モニタリング、予算上限を超えた場合のアラート機能などについての提案を求めます。

リザーブドインスタンスやスポットインスタンス:AWS等のクラウドサービスでは、長期契約による割引(リザーブドインスタンス)や空きリソースを安価に利用する(スポットインスタンス)などのコスト最適化オプションがあります。RFPでは、これらのオプションをどのように活用して長期的なTCO削減を図るかの提案を求めることも有効です。

従量課金の透明性:「どのサービスにどれだけのコストがかかっているか」を可視化する機能や、部門別・プロジェクト別のコスト配分(コストアロケーション)機能などについての提案を求めます。クラウドのコスト構造は複雑なため、透明性の高い課金モデルと管理機能が重要です。

以上のように、クラウドサービスのRFP作成では、従来型とは異なるアプローチを取り、責任共有モデルの明確化やスケーラビリティ・従量課金への対応などを重視することが大切です。これらのポイントを適切に反映させたRFPを作成することで、クラウドの特長を最大限に活かした提案を引き出すことができます。次のセクションでは、クラウドサービスのSLAチェックポイントについて詳しく見ていきましょう。

クラウドサービスのSLAチェックポイント

可用性と信頼性の保証

クラウドサービスを選定する際、サービスの安定的な稼働を保証するSLA(Service Level Agreement:サービスレベル合意)の内容は極めて重要です。RFPでは、可用性と信頼性に関する以下のポイントを確認することが必要です。

稼働率保証:クラウドサービスが提供する稼働率保証(通常はパーセンテージで表示)を確認します。例えば、「99.95%」という数値は、1か月(約730時間)で約22分のダウンタイムが許容されることを意味します。業務の重要度に応じて必要な稼働率レベルを検討し、RFPに明記しましょう。

計測方法と対象範囲:稼働率の計測方法と対象範囲を明確に確認することが重要です。例えば、「5分間隔で外部から監視し、HTTPステータスコード200が返されること」など、具体的な測定方法を明らかにします。また、定期メンテナンスや計画停止がダウンタイムにカウントされるかどうかも重要なポイントです。

リージョンとアベイラビリティゾーン:クラウドサービスの地理的な冗長性について確認します。複数のリージョンやアベイラビリティゾーンをどのように活用できるか、その場合のSLAはどう変わるかなど、具体的な情報を求めます。特にミッションクリティカルなシステムでは、マルチリージョン構成などの高可用性オプションが重要になります。

SLA違反時の補償:稼働率が保証レベルを下回った場合の補償内容(サービスクレジットなど)と、その請求手続きについて確認します。補償額がビジネスへの影響に見合っているか、請求プロセスが複雑でないかなどを評価しましょう。

セキュリティとデータ保護の要件

クラウドサービスにおけるセキュリティとデータ保護は最も重要な検討事項の一つです。RFPでは、以下のようなセキュリティ関連のSLA項目を明確にすることが必要です。

セキュリティ認証と準拠性:クラウドサービス事業者が取得しているセキュリティ認証(ISO27001、ISO27017、SOC 1/2/3、PCI DSS、FedRAMPなど)を確認します。業界や規制要件に応じた必要な認証を明記し、その証明を求めましょう。

データの暗号化:保存データ(データアットレスト)と通信データ(データイントランジット)の両方について、暗号化の方法と強度を確認します。鍵管理の方法(顧客管理鍵の利用可否など)や、暗号化に関するSLAも重要なポイントです。

アクセス制御と認証:多要素認証(MFA)、ロールベースのアクセス制御(RBAC)、シングルサインオン(SSO)などの機能について確認します。また、特権アカウント管理やログイン監視など、セキュリティ管理機能の詳細も重要です。

セキュリティ監視と対応:セキュリティインシデントの検知能力、通知方法、対応プロセスについて確認します。インシデント発生時の初動対応時間や解決までの目標時間など、具体的なSLAを求めましょう。

データの所在と越境移転:データがどのリージョンに保存されるか、地理的な制約(データローカライゼーション)にどう対応しているかを確認します。特に個人情報や機密情報を扱う場合、法規制に準拠したデータ保管場所の選択が重要です。GDPR等のデータ保護法への対応状況も確認しましょう。

データの削除と退避:契約終了時のデータ削除の方法と証明、データ退避(エクスポート)の方法とフォーマットについて確認します。特にベンダーロックインを防ぐためには、標準的なフォーマットでのデータエクスポート機能が重要です。

障害時の対応とサポート体制

クラウドサービス利用中に発生する可能性のある障害への対応やサポート体制は、日常的な運用の安心感に直結します。RFPでは以下のようなポイントを確認しましょう。

サポートレベルとSLA:サポートプランの種類と内容、それぞれのレスポンス時間SLAを確認します。特に重大インシデント発生時の初動対応時間や、解決までの目標時間は重要です。多くのクラウドプロバイダーは複数のサポートプラン(ベーシック、ビジネス、エンタープライズなど)を提供しているため、必要なレベルを見極める必要があります。

サポート窓口と対応時間:サポート窓口の種類(電話、メール、チャット、ポータルなど)と、それぞれの対応時間を確認します。24時間365日対応が必要なミッションクリティカルなシステムの場合は特に重要です。また、日本語サポートの有無や対応時間も確認しておきましょう。

エスカレーションプロセス:問題が解決しない場合のエスカレーションプロセスと、各段階での対応時間目標について確認します。特に緊急時の対応フローと責任者の明確化は重要です。

障害通知とステータス確認:サービス障害発生時の通知方法と、現在のサービスステータスを確認する方法について明らかにします。プッシュ型の通知(メール、SMS等)が提供されるか、ステータスページが常に最新情報で更新されるかなどを確認しましょう。

障害復旧計画:大規模障害発生時の復旧計画(DR:災害復旧計画)とその実効性について確認します。目標復旧時間(RTO)や目標復旧ポイント(RPO)などの具体的な数値目標と、それを実現するための仕組みについて説明を求めましょう。

パフォーマンス指標と測定方法

クラウドサービスのパフォーマンスは、システムの応答性やユーザー体験に直接影響します。RFPでは、以下のようなパフォーマンス関連のSLA項目を確認することが重要です。

レスポンスタイム:サービスの応答時間に関するSLAを確認します。特に対話型アプリケーションでは重要な指標となります。例えば「APIリクエストの95%が200ミリ秒以内に応答すること」などの具体的な基準を設けると評価しやすくなります。

スループット:単位時間あたりの処理量や帯域幅に関するSLAを確認します。大量データ処理や高トラフィックを想定するシステムでは、この指標が特に重要になります。例えば「秒間1000トランザクション以上の処理能力」「ネットワーク帯域10Gbps以上」などの要件を明記しましょう。

リソース割り当て保証:仮想マシンやコンテナなどに割り当てられるリソース(CPU、メモリなど)の保証レベルを確認します。一部のクラウドサービスでは、リソースの「共有」と「専有」のオプションがあり、それによってパフォーマンスの一貫性が変わる場合があります。

パフォーマンス監視と報告:パフォーマンス指標の監視方法と報告の頻度、詳細度について確認します。リアルタイムのダッシュボードや定期レポートなど、パフォーマンスの可視化ツールについても説明を求めましょう。

パフォーマンス最適化サービス:パフォーマンスに問題が生じた場合の分析サポートや、パフォーマンス最適化のためのアドバイザリーサービスについて確認します。特に大規模なシステムや、高いパフォーマンス要件がある場合には重要なサポート要素です。

パフォーマンスSLA違反時の対応:パフォーマンス指標がSLAを下回った場合の通知方法、是正措置、補償などについて確認します。稼働率と同様に、具体的な補償内容と請求プロセスを明らかにしておくことが重要です。

クラウドサービスのSLAは契約上の保証であり、サービス品質を客観的に評価する基準となります。RFPでは、上記のような多面的な視点からSLAの内容を精査し、自社の要件に合致するかどうかを見極めることが重要です。また、SLAの文言だけでなく、過去の実績や第三者評価なども参考にすると、より信頼性の高い評価が可能になります。次のセクションでは、クラウドサービスの契約注意点とベンダー選定基準について詳しく見ていきましょう。

クラウドサービスの契約注意点とベンダー選定基準

契約期間と更新条件

クラウドサービスの契約においては、契約期間と更新条件を慎重に検討し、RFPに明確に記載することが重要です。これらの条件はコスト面だけでなく、長期的な柔軟性にも大きく影響します。

契約期間のオプション:クラウドサービスでは一般的に、月額契約(従量課金)と年間契約(または複数年契約)のオプションがあります。RFPでは、どのような契約期間のオプションがあるか、それぞれのメリット・デメリットについて明確な説明を求めましょう。特に長期契約によるコスト削減効果(リザーブドインスタンスなど)に関する情報は重要です。

自動更新条項:多くのクラウドサービス契約には自動更新条項があります。契約更新前の通知期間、更新を希望しない場合の手続き、更新時の料金改定の有無など、更新に関する詳細条件をRFPで確認しましょう。特に重要なのは、更新拒否の申し出期限(契約満了の30日前までなど)です。

中途解約条件:契約期間中に解約する場合のペナルティや手続きについて確認します。特に長期契約の場合、ビジネス環境の変化に伴う解約の可能性も考慮し、柔軟性のある条件を求めることが重要です。中途解約金の計算方法や、最低利用期間についても明確にしておきましょう。

料金改定に関する条件:契約期間中の料金改定の可能性と、その通知方法・期間について確認します。特にクラウドサービスは新機能の追加や価格改定が頻繁に行われるため、価格保証や改定時の選択肢(旧料金でのサービス継続オプションなど)について明らかにしておくことが重要です。

ベンダーロックインの回避策

クラウドサービスの大きなリスクの一つがベンダーロックイン(特定のベンダーに依存せざるを得ない状態)です。RFPでは、このリスクを軽減するための以下のポイントを確認することが重要です。

データポータビリティ:契約終了時にデータを抽出・移行する方法と、そのデータフォーマットについて確認します。標準的なフォーマットでのエクスポートが可能か、大容量データの移行をサポートするサービス(物理デバイスによるデータ転送など)があるかなどを明らかにしましょう。また、データ抽出にかかる費用や時間的制約についても確認が必要です。

APIの標準化:クラウドサービスが提供するAPIが業界標準に準拠しているかどうかを確認します。標準的なAPIを使用することで、他のクラウドサービスへの移行が容易になります。例えば、オブジェクトストレージではS3互換API、コンテナ管理ではKubernetesなど、広く採用されている標準への準拠を求めることが重要です。

相互運用性:他のクラウドサービスやオンプレミス環境との連携性を確認します。ハイブリッドクラウド構成が可能か、マルチクラウド環境をサポートするツールやサービスがあるかなどを明らかにしましょう。特に、既存システムとの連携を前提とする場合には重要なポイントです。

移行支援サービス:将来的に他のクラウドサービスへ移行する場合のサポート体制について確認します。データ移行ツール、専門コンサルティング、移行期間中の並行運用オプションなど、スムーズな移行を実現するための支援サービスの有無を確認しましょう。

技術要件とベンダー比較の方法

クラウドサービス事業者を技術面で比較評価するためには、RFPに明確な技術要件と評価基準を記載することが重要です。効果的なベンダー比較のために、以下のポイントを考慮しましょう。

機能要件のマトリックス:必要な機能を洗い出し、「必須要件」と「希望要件」に分けてマトリックスを作成します。各ベンダーの対応状況を「完全対応」「部分対応」「未対応」などで評価できるようにしましょう。機能要件は具体的に記述し、曖昧さを排除することが重要です。例えば「高いセキュリティ」ではなく「転送中および保存時のAES-256暗号化対応」など、具体的な要件を記載します。

パフォーマンス要件の明確化:処理速度、応答時間、スループットなど、パフォーマンスに関する要件を具体的な数値で示します。可能であれば、実際の想定ワークロードに基づくベンチマークテストを行い、各ベンダーの性能を客観的に比較できるようにしましょう。

技術的な先進性と革新性:クラウドサービス事業者の技術的な先進性や継続的な革新能力を評価します。新機能の追加頻度、最新技術(AI/ML、IoTなど)への対応状況、技術ロードマップなどの情報を求め、将来にわたって競争力を維持できるパートナーかどうかを判断しましょう。

技術サポートの質と範囲:技術的な問題発生時のサポート体制を評価します。サポートレベル、対応言語、対応時間、サポートエンジニアの専門性、ナレッジベースの充実度などを比較し、自社の運用体制に合ったサポートを提供できるベンダーを選びましょう。

評価スコアリングの設計

クラウドサービス事業者の提案を公平かつ効果的に評価するためには、RFPの段階から明確な評価基準とスコアリング方法を設計することが重要です。

評価項目と配点:評価項目を「技術要件」「サポート体制」「セキュリティ」「コスト」「実績・信頼性」などのカテゴリに分け、各カテゴリの配点を決定します。自社のプロジェクトの優先順位に応じて、重要なカテゴリの配点を高くするなど、適切な重み付けを行いましょう。例えば、セキュリティが最重要である場合は、その配点を全体の30%にするなどの調整が可能です。

定量的評価と定性的評価の組み合わせ:「対応している/していない」という二択で評価できる項目は定量的に、サービスの質や使いやすさなどは定性的に評価するなど、項目の性質に応じた評価方法を採用します。定性的評価を行う場合は、評価者の主観によるばらつきを抑えるために、できるだけ明確な判断基準を設けることが重要です。

最低基準の設定:特に重要な要件については、最低基準を設定し、それを満たさないベンダーは他の項目の評価如何にかかわらず除外するという方法も効果的です。例えば「ISO27001認証取得必須」「日本語サポート必須」などの絶対条件を設けることで、基本的な要件を確実に満たすベンダーに絞り込むことができます。

実証評価の実施:可能であれば、提案内容の実証評価(PoC:Proof of Concept)を実施し、実際の使用感や性能を確認することも重要です。RFPの段階で、PoCの実施条件や評価方法について明示しておくと、ベンダー側も準備がしやすくなります。

総合評価と意思決定プロセス:最終的な選定は、単純なスコアの合計だけでなく、各評価者の所見や総合判断も加味して行うことが一般的です。RFPには、評価委員会の構成や意思決定プロセスについても明記し、透明性の高い選定を心がけましょう。

以上のように、クラウドサービスの契約においては、契約期間と更新条件、ベンダーロックインの回避策、技術要件の評価方法、そして評価スコアリングの設計など、多角的な視点からの検討が必要です。RFPにこれらの要素を明確に盛り込むことで、自社のニーズに最適なクラウドサービス事業者を選定することができます。次のセクションでは、フィット&ギャップ分析について詳しく見ていきましょう。

フィット&ギャップ分析:クラウドサービスと業務要件の整合性確保

フィット&ギャップ分析の進め方

フィット&ギャップ分析とは、クラウドサービスの標準機能(フィット)と自社の業務要件との間にある差異(ギャップ)を特定し、その対応策を検討するプロセスです。特にクラウドサービスでは、オンプレミスシステムと比較してカスタマイズの制約が大きいため、このプロセスが極めて重要になります。

分析の準備:まず、自社の業務要件を詳細に洗い出し、優先度を付けます。「必須要件」「重要要件」「希望要件」などにカテゴリ分けしておくと、後の判断がしやすくなります。同時に、検討対象のクラウドサービスの機能や特性についても、できるだけ詳細な情報を収集します。

マッピングと評価:業務要件とクラウドサービスの機能を一対一でマッピングし、適合度を評価します。通常は「完全対応」「部分対応」「未対応」などの段階で評価します。このマッピング結果を一覧表(フィット&ギャップマトリックス)にまとめ、全体像を把握しやすくすることが重要です。

ギャップへの対応策検討:特定されたギャップに対して、以下のような対応策を検討します。

- 業務プロセスの変更(クラウドサービスの機能に合わせて業務を変更する)

- 付加的なツールやサービスの導入(ギャップを埋めるための追加ソリューション)

- カスタマイズ(可能な範囲でのクラウドサービスのカスタマイズ)

- APIやインテグレーションの活用(他のシステムと連携して機能を補完)

総合判断:全体のフィット率とギャップの重要性を考慮し、クラウドサービスの適合性を総合的に判断します。完璧な一致を求めるのではなく、重要な要件に対するフィット率が高く、重大なギャップが少ないことが選定の鍵となります。

業務要件定義のポイント

フィット&ギャップ分析の精度を高めるためには、業務要件の定義が適切に行われていることが前提となります。クラウドサービス向けの業務要件定義では、以下のポイントに注意しましょう。

機能と目的の分離:現行システムの機能をそのまま要件にするのではなく、「なぜその機能が必要か」という業務上の目的に立ち返って要件を定義します。例えば「バッチ処理でデータを一括登録する機能」ではなく「大量データを効率的に登録できること」という要件にすることで、クラウドサービスならではの解決方法(APIを使った並列処理など)を検討する余地が生まれます。

業務フローの見直し:クラウド移行を機に、既存の業務フローを見直し、効率化やデジタル化の可能性を検討します。「常にそうしてきたから」という理由だけで続けている業務プロセスがないか、クラウドの特性を活かせる業務改革の余地がないかなどを検討しましょう。

優先順位と妥協点の明確化:すべての要件を満たすクラウドサービスは存在しないことを前提に、要件の優先順位と妥協できる範囲を明確にします。「この要件は譲れない」「この要件は代替手段があれば可」などの判断基準を事前に設定しておくことで、意思決定がスムーズになります。

定量的な指標の設定:可能な限り、要件を定量的な指標で表現します。例えば「使いやすいこと」という曖昧な表現ではなく「初心者が30分以内にマスターできること」など、測定可能な形で要件を定義することで、フィット&ギャップの評価が客観的になります。

カスタマイズ可能範囲の確認方法

クラウドサービスは基本的に標準機能の利用が前提ですが、一定範囲のカスタマイズや拡張が可能な場合もあります。RFPでは、カスタマイズの可能性と範囲を明確に確認することが重要です。

カスタマイズの種類と範囲:クラウドサービスで可能なカスタマイズの種類(設定変更、コード拡張、プラグイン開発など)と、その範囲について詳細な説明を求めます。特に、ユーザーインターフェース、ワークフロー、レポート、データモデルなど、カスタマイズのニーズが高い領域についての対応可能性を確認しましょう。

カスタマイズのコストと工数:カスタマイズに伴う追加コストや必要工数について、具体的な見積もりを求めます。また、カスタマイズの開発・テスト・展開のプロセスや、必要となる技術スキルについても確認しましょう。

アップグレードへの影響:カスタマイズがクラウドサービスのアップグレードにどのような影響を受けるかを確認します。アップグレード時に再開発が必要になるのか、互換性が維持されるのかなど、長期的な維持管理の観点からの評価が重要です。

API連携とインテグレーション:カスタマイズの代替手段として、APIやサードパーティツールとの連携可能性を確認します。豊富なAPIやエコシステムを持つクラウドサービスであれば、直接のカスタマイズなしでも、外部ツールとの連携によって要件を満たせる可能性があります。

テスト環境での検証ステップ

フィット&ギャップ分析の信頼性を高めるためには、実際のテスト環境でのハンズオン検証が非常に重要です。RFPでは、テスト環境の提供とそこでの検証ステップについても明確に記載しましょう。

テスト環境の構築:ベンダーに対して、評価用のテスト環境(トライアル環境)の提供を依頼します。この環境は、実際の業務データを使った検証が可能な、本番環境に近い構成であることが望ましいです。テスト環境の利用期間、利用条件、サポート体制などについても明確にしておきましょう。

実業務シナリオの検証:実際の業務シナリオに基づいたテストケースを作成し、テスト環境で動作確認を行います。特に重要な業務プロセスやエッジケース(例外的なケース)については、詳細なシナリオを用意して徹底的に検証することが重要です。

ユーザー体験の評価:実際のエンドユーザーにテスト環境を使ってもらい、操作性や使い勝手を評価します。特に、日常的に頻繁に行われる操作については、効率性と直感性を重視した評価が必要です。ユーザー満足度調査やタスク完了時間の測定など、客観的な評価指標を設定するとより良い結果が得られます。

パフォーマンステスト:想定される負荷条件下でのパフォーマンス検証を行います。ピーク時のユーザー数や処理量を想定した負荷テストを実施し、レスポンスタイムやスループットが要件を満たすかを確認します。可能であれば、実データの量や分布に近い条件でのテストが望ましいです。

テスト結果のフィードバック:テスト結果をベンダーと共有し、発見された課題や改善点について対応策を協議します。ベンダーの対応姿勢や問題解決能力も、選定の重要な判断材料となります。

フィット&ギャップ分析は、クラウドサービス選定の中核となるプロセスです。特にクラウドサービスでは、カスタマイズの制約があるため、標準機能と業務要件の整合性を事前に詳細に確認することが極めて重要です。テスト環境での実践的な検証を通じて、理論上のフィット&ギャップ分析を実証し、より確実な判断につなげましょう。

また、フィット&ギャップ分析は単なる技術的な適合性の評価にとどまらず、業務プロセスの変革や企業文化の変化も含めた総合的な視点が必要です。クラウドサービスの導入は、単なるシステム置き換えではなく、働き方やビジネスモデルの変革の機会でもあることを念頭に置き、広い視野での分析を心がけましょう。

次のセクションでは、クラウド環境への移行計画をRFPに含める方法について詳しく見ていきます。

クラウド環境への移行計画をRFPに含める方法

データ移行の要件定義

クラウド環境への移行において、データ移行は最も重要かつ複雑なプロセスの一つです。RFPには、データ移行に関する詳細な要件を含め、ベンダーに具体的な移行計画の提案を求めることが重要です。

データの種類と量:移行対象となるデータの種類(構造化データ、非構造化データ、バイナリデータなど)、データ量、データの関連性や依存関係など、できるだけ詳細な情報を提供します。例えば「10年分の販売データ(約500GB)、顧客情報(約100万レコード)、添付文書(PDF約200万件、総容量2TB)」など、具体的な数値を示すことで、より正確な移行計画の提案が可能になります。

データクレンジングと変換要件:データ移行の過程で必要となるデータクレンジング(重複排除、不整合修正など)や、データ形式の変換に関する要件を明記します。特に、レガシーシステムからのデータ移行では、文字コードの変換や日付形式の標準化など、様々な変換処理が必要になることがあります。

データ整合性と検証:移行後のデータ整合性をどのように検証するかの方針を示し、ベンダーに具体的な検証方法の提案を求めます。例えば「サンプリング検証」「全件検証」「自動検証ツールの利用」など、データの重要度に応じた検証レベルを設定することが重要です。

データ移行ツールと方法:ベンダーが提供するデータ移行ツールや方法について詳細な情報を求めます。オンラインでの直接移行のほか、物理デバイスを使ったオフライン移行(スノーボールやデータボックスなど)の可能性も含めて検討します。特に大量データの移行では、ネットワーク帯域の制約を考慮した現実的な移行方法の提案が重要です。

移行リスクとその対策

クラウド移行にはさまざまなリスクが伴います。RFPでは想定されるリスクを明示し、それに対する対策をベンダーに提案してもらうことで、より安全で確実な移行計画を立てることができます。

ダウンタイムのリスク:移行作業に伴うシステムダウンタイムの最小化は多くの企業にとって重要な課題です。RFPでは許容可能なダウンタイムの上限を明示し、それを達成するための方法(ブルー/グリーンデプロイメント、段階的移行など)の提案を求めます。また、業務への影響を最小化するための移行時間帯(夜間や週末など)についても希望があれば記載します。

データ損失のリスク:データ移行中のデータ損失や破損のリスクに対する対策について説明を求めます。バックアップ戦略、ロールバック計画、移行中の整合性チェックなど、データ保護に関する具体的な方針の提案が重要です。

パフォーマンス問題:クラウド環境への移行後に発生する可能性のあるパフォーマンスの問題(レイテンシの増加、スループットの低下など)についての評価と対策を求めます。特に、ネットワーク帯域やクラウドサービスの構成(インスタンスタイプの選択など)が性能に与える影響について、専門的な知見に基づいた提案が必要です。

セキュリティリスク:移行プロセス中のセキュリティリスク(データ転送中の漏洩、アクセス制御の一時的な緩和など)と、その対策についての説明を求めます。特に機密性の高いデータを扱う場合は、移行プロセス全体を通じたセキュリティ確保の方針を明確にすることが重要です。

コンプライアンスリスク:データの地理的な移動や処理方法の変更に伴うコンプライアンスリスク(個人情報保護法、GDPRなどの規制への違反)についての評価と対策を求めます。規制要件を満たすための具体的な対応策(データ所在地の制限、暗号化の適用など)の提案が必要です。

移行フェーズと期間の設定

クラウド移行は一般的に複数のフェーズに分けて計画的に実施されます。RFPには移行フェーズの構成や期間に関する要件を含め、現実的かつ効果的な移行スケジュールの提案を求めることが重要です。

フェーズ分けの方針:移行をどのようなフェーズに分けるかの基本方針を示し、ベンダーに具体的な提案を求めます。一般的には「アセスメント」「計画」「パイロット移行」「本格移行」「最適化」などのフェーズ構成が採用されますが、システムの複雑さや業務の特性に応じた適切なフェーズ分けが必要です。

システム/サービスごとの移行順序:複数のシステムやサービスを移行する場合、その優先順位や移行順序についての考え方を示します。例えば、「リスクの低い非基幹システムから移行を開始する」「依存関係の少ないシステムを優先する」「ビジネス価値の高いシステムを優先する」など、組織の状況に応じた方針を定めることが重要です。

マイルストーンの設定:移行プロジェクトの主要なマイルストーンを設定し、進捗管理の基準とします。各マイルストーンには明確な達成基準(「全テストデータの移行完了と検証」「本番環境の構築と接続テスト完了」など)を設け、プロジェクト管理の実効性を高めます。

テスト期間とカットオーバー戦略:移行後のシステムをテストする期間と、本番環境への切り替え(カットオーバー)戦略について明確にします。テスト期間は十分な確認ができる長さを確保し、カットオーバー戦略は業務への影響を最小化する方法(並行運用期間の設定、段階的な切り替えなど)を検討します。

全体スケジュールと制約条件:移行プロジェクト全体の期間や、特定の時期までに完了すべきマイルストーンなど、時間的な制約条件があれば明記します。また、業務の繁忙期や決算期など、移行作業を避けるべき時期についても言及しておくと良いでしょう。

移行後の運用体制

クラウド環境への移行後は、システム運用の方法や体制も大きく変わります。RFPには移行後の運用体制に関する要件や期待を含め、長期的な運用フェーズを見据えた提案を求めることが重要です。

運用モデルの変更:オンプレミスとクラウドでは運用モデルが大きく異なります。RFPでは、新しい運用モデルへの移行方針(運用プロセスの再設計、自動化の導入など)についてベンダーの提案を求めます。特に、クラウドの特性を活かした運用の効率化や自動化の可能性に注目しましょう。

運用ツールとモニタリング:クラウド環境の監視・管理に使用するツールや方法について説明を求めます。統合的な監視ダッシュボード、アラート設定、ログ分析、コスト管理ツールなど、クラウド環境を効果的に管理するために必要なツールセットの提案が重要です。

運用チームのスキル移転:既存の運用チームがクラウド環境を効果的に管理できるようにするためのスキル移転や教育計画について提案を求めます。トレーニングプログラム、ハンズオンワークショップ、認定資格の取得支援など、具体的な人材育成策を含めることが望ましいです。

ヘルプデスクとサポート体制:ユーザーからの問い合わせや障害報告に対応するヘルプデスク・サポート体制について明確にします。サポートレベル(L1/L2/L3)の分担、エスカレーションフロー、SLA(対応時間、解決時間など)についての提案を求めます。

継続的な最適化とイノベーション:クラウド環境は常に進化しています。移行後も継続的に環境の最適化や新技術の導入を行うための体制やプロセスについて提案を求めます。定期的なアーキテクチャレビュー、コスト最適化のレビュー、新サービスの評価プロセスなど、クラウドの進化に追随するための具体的な方策が重要です。

以上のように、クラウド環境への移行計画をRFPに含める際には、データ移行の要件、移行リスクとその対策、移行フェーズと期間の設定、そして移行後の運用体制など、多面的な要素を考慮することが重要です。ベンダーに対して具体的な計画と提案を求めることで、移行プロジェクトの成功確率を高め、クラウド環境のメリットを最大限に引き出すことができます。次のセクションでは、クラウドサービス向けRFP作成の最新トレンドについて詳しく見ていきましょう。

クラウドサービス向けRFP作成の最新トレンド

マルチクラウド・ハイブリッドクラウド対応

近年のクラウド戦略において、単一のクラウドプロバイダーに依存せず、複数のクラウドサービスを組み合わせる「マルチクラウド」や、オンプレミス環境とクラウドを併用する「ハイブリッドクラウド」のアプローチが主流になりつつあります。RFP作成においても、このトレンドを反映した要件定義が重要になっています。

マルチクラウド戦略の考慮:マルチクラウド戦略を採用する理由は様々です。ベンダーロックインの回避、各クラウドの強みの活用、コスト最適化、障害時の冗長性確保などが挙げられます。RFPでは、マルチクラウド環境での相互運用性や統合管理に関する要件を明確に示し、クラウドサービス事業者の対応力を評価することが重要です。

ハイブリッドクラウドの実現方法:多くの企業では、一部のシステムをオンプレミスに残しながら、段階的にクラウド移行を進める「ハイブリッドクラウド」アプローチを採用しています。RFPには、オンプレミス環境とクラウド環境の接続方法、データ同期の仕組み、統合認証の実現方法など、ハイブリッド環境特有の要件を含めることが重要です。

クラウド間連携の標準化:マルチクラウド環境では、異なるクラウド間でのデータやワークロードの移行が課題となります。RFPでは、オープンスタンダードやコンテナ技術(Kubernetes等)の活用、クラウド間連携のためのAPIやツールの対応状況など、クラウド間の相互運用性を高める要素について評価することが重要です。

統合管理ツール:複数のクラウド環境を効率的に管理するためには、統合的な管理ツールが必要不可欠です。RFPでは、クラウドサービス事業者が提供する管理ツールが複数クラウドの一元管理に対応しているか、あるいはサードパーティの統合管理ツールとの連携が可能かを確認することが重要です。

サステナビリティと環境配慮

環境問題への関心の高まりを背景に、クラウドサービスの調達においても「サステナビリティ」や「環境負荷の低減」が重要な評価基準になりつつあります。特に大手企業やパブリックセクターでは、IT調達における環境配慮が調達ポリシーに組み込まれるケースが増えています。

環境目標とコミットメント:クラウドサービス事業者の環境に関する目標やコミットメント(カーボンニュートラル達成目標、再生可能エネルギー利用率など)を評価します。単なる宣言だけでなく、具体的な取り組みや進捗状況、第三者による認証や評価結果なども確認すべき重要な要素です。

データセンターの効率性:クラウドサービス事業者のデータセンターのエネルギー効率を示す指標(PUE: Power Usage Effectiveness など)を評価します。業界平均より優れた効率性を示すデータセンターを運営しているプロバイダーは、環境負荷の低減に貢献していると言えます。

カーボンフットプリントの可視化:クラウドサービスの利用に伴うカーボンフットプリント(CO2排出量)を可視化するツールやレポートの提供状況を確認します。自社の環境報告やESG(環境・社会・ガバナンス)報告に活用できるデータの提供は、企業の持続可能性目標達成に役立ちます。

リソース最適化機能:未使用リソースの自動検出と削除、インスタンスの適正サイズ調整(ライトサイジング)など、無駄なリソース消費とそれに伴う環境負荷を低減する機能の有無を評価します。これらの機能は環境負荷の低減とコスト削減の両面でメリットをもたらします。

AIと機械学習の活用

人工知能(AI)と機械学習(ML)の急速な発展により、クラウドサービスにおいてもこれらの技術を活用したサービスや機能が拡充しています。最新のRFPでは、AIやMLの活用可能性を考慮した要件を盛り込むことが一般的になりつつあります。

AI/MLサービスの提供状況:クラウドサービス事業者が提供するAI/MLサービス(画像認識、自然言語処理、予測分析など)の種類と機能を評価します。これらのサービスは、専門知識がなくても高度なAI機能をアプリケーションに組み込める「AI as a Service」として提供されることが一般的です。

AIによる運用の自動化と最適化:AIを活用したクラウド運用の自動化や最適化機能(異常検知、自動スケーリング、コスト最適化など)の提供状況を確認します。これらの機能は運用の効率化と品質向上に貢献します。

ML基盤の整備状況:機械学習モデルの開発・学習・デプロイを効率的に行うための基盤やツール(MLOpsツール、分散学習環境など)の提供状況を評価します。特に、機械学習を活用した業務革新を計画している場合は重要な評価ポイントとなります。

AIの責任ある利用:AIの倫理的な利用やバイアス排除、透明性確保などに関するクラウドサービス事業者の取り組みを評価します。AIの社会的影響が注目される中、責任あるAI利用のためのガイドラインや監査機能の提供は、重要な差別化要素となります。

クラウドネイティブ開発の考慮

従来のモノリシックなアプリケーション開発から、クラウドの特性を最大限に活かした「クラウドネイティブ」な開発手法へのシフトが加速しています。最新のRFPでは、このようなクラウドネイティブ開発を前提とした要件が増加しています。

コンテナとオーケストレーション:コンテナ技術(Docker等)とそのオーケストレーションツール(Kubernetes等)のサポート状況を評価します。これらの技術は、アプリケーションの移植性、スケーラビリティ、環境の一貫性を高め、クラウドネイティブ開発の基盤となります。

マイクロサービスアーキテクチャ:マイクロサービスアーキテクチャを採用したアプリケーション開発をサポートするサービスや機能(APIゲートウェイ、サービスメッシュ、イベント駆動型アーキテクチャなど)の提供状況を確認します。マイクロサービスは、大規模システムの開発・運用の俊敏性と柔軟性を高めます。

サーバーレスコンピューティング:サーバーレスアーキテクチャ(AWS LambdaやAzure Functionsなど)のサポート状況と機能を評価します。サーバーレスは、インフラ管理の負担を軽減し、使用したリソースに対してのみ課金される効率的なモデルを実現します。

DevOpsツールチェーン:継続的インテグレーション/継続的デリバリー(CI/CD)、インフラストラクチャアズコード(IaC)などのDevOps実践をサポートするツールやサービスの提供状況を確認します。これらのツールは、開発から運用までのプロセスを自動化し、ソフトウェアデリバリーの高速化と品質向上を実現します。

可観測性(Observability):分散システムの健全性と性能を把握するための可観測性ツール(分散トレーシング、メトリクス監視、ログ集約など)の提供状況を評価します。クラウドネイティブな分散アーキテクチャでは、従来の監視手法では対応できない複雑な問題の診断・解決が課題となります。

以上のように、最新のクラウドサービス向けRFP作成においては、マルチクラウド・ハイブリッドクラウド対応、サステナビリティと環境配慮、AIと機械学習の活用、そしてクラウドネイティブ開発の考慮など、テクノロジーのトレンドを反映した要件を盛り込むことが重要です。これらのトレンドを理解し、自社の戦略に合わせて適切に取り入れることで、より将来を見据えたクラウドサービスの選定が可能になります。次のセクションでは、クラウドサービス向けRFP作成の実践的ステップと注意点について詳しく見ていきましょう。

クラウドサービス向けRFP作成の実践的ステップと注意点

RFP作成の事前準備とスケジュール

効果的なRFPを作成するためには、十分な事前準備と現実的なスケジュール設定が不可欠です。ここでは、クラウドサービス向けRFP作成の準備段階で考慮すべきポイントを解説します。

プロジェクト目標の明確化:クラウド導入の目的や期待する効果を明確にします。「なぜクラウドに移行するのか」「どのような成果を期待するのか」といった基本的な問いに対する明確な回答を持つことが、RFP作成の土台となります。目標はできるだけ具体的かつ測定可能な形で設定しましょう。例えば「運用コストを3年で20%削減する」「新規サービスのリリース期間を50%短縮する」など、定量的な目標があると評価がしやすくなります。

ステークホルダーの特定と巻き込み:クラウド導入に関わるすべてのステークホルダー(経営層、IT部門、現場部門、セキュリティ/コンプライアンス担当者など)を特定し、早い段階から要件収集や方針策定に巻き込みます。各ステークホルダーの懸念事項や優先事項を理解し、RFPに反映させることで、後の段階での大幅な修正や反対意見を減らすことができます。

市場調査と情報収集:RFP作成前に、クラウドサービス市場の動向や主要プロバイダーの特徴、最新のサービス内容などについて十分な情報収集を行います。情報源としては、アナリストレポート(GartnerのMagic Quadrantなど)、クラウドサービス事業者のWebサイト、技術ブログ、ユーザーコミュニティなどがあります。また、同業他社や業界団体での事例も参考になります。

現状分析と課題整理:現行システムの構成や運用状況、課題点を詳細に分析し、クラウド移行によって解決したい問題や実現したい改善点を整理します。特に、現行システムのパフォーマンス指標やコスト構造、運用上の課題などを定量的に把握しておくことで、クラウド移行後の効果測定がしやすくなります。

現実的なスケジュール設定:RFP作成から発行、ベンダー選定、契約までの全体スケジュールを現実的に設定します。特に、要件定義や内部レビュー、法務チェックなどに十分な時間を確保することが重要です。クラウドサービスRFPの場合、標準的には以下のようなスケジュールが目安となります:

- 要件収集と分析:2〜4週間

- RFP草案作成:2〜3週間

- 内部レビューと修正:1〜2週間

- RFP発行:1日

- 質問受付期間:1〜2週間

- 回答作成期間:2〜4週間

- 提案評価:2〜3週間

- ベンダープレゼンテーション:1週間

- 最終選定と契約交渉:2〜4週間

総じて、RFP発行から契約締結までに3〜6ヶ月程度を見込んでおくことが一般的です。ただし、プロジェクトの規模や複雑さ、組織の意思決定プロセスによって大きく変動することもあります。

内部ステークホルダーの巻き込み方

クラウドサービスの導入は、IT部門だけでなく、業務部門からセキュリティ、法務、財務に至るまで、組織の幅広い部門に影響を与えます。そのため、RFP作成の段階から関連するすべてのステークホルダーを適切に巻き込むことが、プロジェクトの成功に不可欠です。

クロスファンクショナルチームの編成:RFP作成のためのチームには、IT部門だけでなく、主要な業務部門、セキュリティ/コンプライアンス部門、調達部門、財務部門などからメンバーを招集します。各部門の代表者は、自部門の要件や懸念事項をRFPに反映させる役割を担います。例えば、財務部門はコスト構造やTCO分析の観点から、セキュリティ部門はデータ保護やコンプライアンスの観点からインプットを提供します。

経営層のスポンサーシップ確保:クラウド導入は戦略的な意思決定であるため、経営層のサポートとコミットメントが不可欠です。RFPの作成段階から経営層を巻き込み、定期的に進捗を報告することで、プロジェクトの優先度を維持し、必要なリソースを確保しやすくなります。特に、投資判断やリスク許容度に関する経営層の方針をRFPに反映させることが重要です。

エンドユーザーの声の反映:システムの実際のユーザーからのフィードバックや要望を収集し、RFPに反映させます。ユーザーインタビューやワークショップを通じて、現行システムの課題点や改善ニーズを把握することで、より実用的な要件定義が可能になります。特に、ユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスに関する要件は、エンドユーザーの視点が欠かせません。

要件の優先順位付けワークショップ:多様なステークホルダーからの要件を集約した後、優先順位付けのワークショップを開催します。すべての要件を満たすことは現実的には難しいため、「必須」「重要」「希望」などのカテゴリに分類し、全体のバランスを取ることが重要です。優先順位付けの基準としては、ビジネスインパクト、リスク、コスト、実現の容易さなどの視点を考慮します。

ベンダーからの質問対応プロセス

RFP発行後、ベンダーからは様々な質問や確認事項が寄せられます。これらの質問に効率的かつ公平に対応するためのプロセスを確立することが重要です。

質問受付の仕組み:ベンダーからの質問を受け付ける方法(専用メールアドレス、質問フォームなど)と期間を明確に設定します。質問の提出期限は、回答作成に十分な時間を確保できるよう、提案提出期限の2〜3週間前に設定することが一般的です。また、質問はフォーマットを統一して提出してもらうと、管理がしやすくなります。

質問管理と回答作成のプロセス:受け付けた質問を管理し、適切な担当者に振り分けて回答を作成するプロセスを確立します。質問内容によっては、IT部門だけでなく、法務や財務などの専門部署との連携が必要になることもあります。質問と回答はデータベースやスプレッドシートで管理し、内容の整合性や回答漏れがないよう注意します。

公平性の確保:一部のベンダーだけが有利になるような情報提供を避け、すべてのベンダーに平等に情報を共有することが重要です。質問への回答は、原則としてすべてのベンダーに対して公開し、情報の非対称性を防ぎます。ただし、質問内容に商業機密や戦略的情報が含まれる場合は、個別に対応することも検討します。

RFPの修正と追加情報の提供:質問内容によっては、RFP自体の不明確さや不足が明らかになることもあります。そのような場合は、RFPの修正や追加情報の提供を検討します。重要な変更や追加がある場合は、すべてのベンダーに通知し、必要に応じて提案提出期限の延長も考慮します。

提案評価の効果的な進め方

クラウドサービス事業者からの提案を効果的に評価するためには、明確な評価基準と公平なプロセスが不可欠です。ここでは、提案評価を効果的に進めるためのポイントを解説します。

評価チームの編成:多角的な視点で提案を評価するために、IT部門だけでなく、主要な業務部門、セキュリティ/コンプライアンス部門、財務部門などから評価者を選出します。評価者には、クラウドコンピューティングの基礎知識や評価項目に関する専門知識を持つメンバーを含めることが理想的です。評価チームの規模は、大規模なRFPの場合でも5〜10名程度に抑えると、効率的な意思決定が可能です。

評価基準と採点方法の明確化:RFPに記載した評価基準に基づき、具体的な採点シートを作成します。評価項目ごとに配点を設定し、採点基準を明確にすることで、主観的な評価を最小限に抑え、公平な評価を実現します。採点方法としては、5段階評価や点数制(0〜10点)などが一般的ですが、項目の性質に応じて適切な方法を選択します。

段階的な評価プロセス:多数の提案を効率的に評価するために、段階的なプロセスを採用します。第一段階では最低要件の充足度をチェックして絞り込み、第二段階で詳細評価、第三段階でデモやプレゼンテーションという流れが一般的です。特に、クラウドサービスの場合は、実際の操作性やパフォーマンスを確認するためのハンズオンデモやPoCが重要な評価要素となります。

定量評価と定性評価のバランス:「対応している/していない」という機能チェックリストだけでなく、使いやすさや拡張性、サポート品質など、定性的な要素も適切に評価に組み込みます。定性評価の場合は、評価者間の認識のばらつきを減らすために、事前に評価基準や判断のポイントについて共通理解を形成しておくことが重要です。

リファレンスチェックの実施:最終候補に残ったベンダーについては、既存顧客へのリファレンスチェックを実施します。特に、自社と同規模・同業種の企業での導入事例がある場合は、実際の利用状況やメリット・デメリットについて詳細な情報を得ることができます。リファレンスチェックでは、サービスの安定性、サポート品質、約束と実際のギャップなどを重点的に確認します。

総合評価と意思決定:各評価項目のスコアを集計し、総合評価を行います。このとき、単純な点数の合計だけでなく、特に重要な項目(セキュリティやコスト等)に関する評価結果や、評価者からの定性的なコメントも考慮して総合的に判断します。最終的な意思決定には、評価チームのコンセンサスだけでなく、必要に応じて経営層の承認も得るようにします。

以上のような実践的なステップと注意点を踏まえることで、クラウドサービス向けRFP作成と評価のプロセスを効果的に進め、自社のニーズに最適なクラウドサービス事業者を選定することができます。次のセクションでは、効果的なクラウドサービス向けRFPのサンプルと活用法について詳しく見ていきましょう。

効果的なクラウドサービス向けRFPのサンプルと活用法

基本構造と記載例

効果的なクラウドサービス向けRFPには、明確で体系的な構造が不可欠です。ここでは、典型的なRFPの基本構造と、各セクションの記載例を紹介します。

表紙と目次:RFPの表紙には、プロジェクト名、発行組織名、発行日、提出期限などの基本情報を明記します。目次は詳細に作成し、読者がすぐに必要なセクションにアクセスできるようにします。

記載例:

クラウドインフラストラクチャサービス調達のための提案依頼書(RFP)

発行:株式会社ABC 情報システム部

発行日:20XX年X月X日

提案提出期限:20XX年X月X日 17:00(日本時間)

問い合わせ先:rfp-cloud@example.co.jp

プロジェクト概要と目的:プロジェクトの背景、目的、期待する成果などを明確に記述します。この部分は、ベンダーがプロジェクトの本質を理解するための重要な情報源となります。

記載例:

当社は、現在オンプレミスで運用している基幹業務システム(ERP、CRM、社内ポータル)のクラウド移行を計画しています。この移行の主な目的は以下の通りです:

- システム運用の柔軟性とスケーラビリティの向上

- ITインフラストラクチャのTCO削減(3年間で20%の削減を目標)

- 災害対策(DR)能力の強化

- IT部門のリソースを戦略的業務へシフト

現在のシステムは導入から5年が経過し、ハードウェアの更新時期を迎えています。この機会にクラウド化を進め、ビジネスの俊敏性と効率性を高めることを目指しています。

現行システム環境:現在使用しているシステムやインフラの詳細情報を提供します。ハードウェア構成、ソフトウェア環境、データ量、ユーザー数などの具体的な情報が含まれます。

記載例:

現行の基幹システム環境:

- サーバー:物理サーバー10台(Windowsサーバー6台、Linuxサーバー4台)

- ストレージ:合計15TB(年間増加率約20%)

- データベース:Oracle Database 12c(3インスタンス)、SQL Server 2016(2インスタンス)

- アプリケーション:SAP ERP(カスタマイズあり)、Microsoft Dynamics CRM、社内開発WebアプリケーションなどHTML/PHP/Java

- ユーザー数:社内ユーザー500名、同時接続数の最大は約200名

- バックアップ:日次フルバックアップ、3時間ごとの増分バックアップ

要件定義:機能要件と非機能要件を明確に分けて記述します。各要件には優先度や重要度を設定し、必須要件と希望要件を区別します。

記載例(機能要件):

ID 要件 説明 優先度 FR-01 仮想マシンプロビジョニング セルフサービスポータルから、Windows/Linuxの仮想マシンを迅速にプロビジョニングできること。プロビジョニング所要時間は30分以内であること。 必須 FR-02 オートスケーリング 負荷に応じて自動的にリソースをスケールアップ/ダウンする機能を提供すること。CPU使用率80%を閾値として設定可能であること。 必須 FR-03 データベースサービス マネージドデータベースサービスとして、Oracle、SQL Server、MySQLをサポートしていること。 必須 FR-04 バックアップと復元 仮想マシンとデータベースの自動バックアップ機能を提供すること。ポイントインタイムリカバリーが可能であること。 必須 FR-05 モニタリングとアラート リソース使用率、パフォーマンス、可用性などを監視し、閾値超過時に管理者へアラートを送信する機能を提供すること。 必須

記載例(非機能要件):

ID 要件 説明 優先度 NFR-01 可用性 年間稼働率99.95%以上のSLAを提供すること。計画メンテナンスによるダウンタイムも含む。 必須 NFR-02 パフォーマンス ウェブアプリケーションのレスポンスタイムは、ピーク時でも3秒以内であること。データベースクエリの95%は1秒以内に完了すること。 必須 NFR-03 セキュリティ データセンターはISO 27001認証を取得していること。保存データと通信データの暗号化をサポートすること。多要素認証をサポートすること。 必須 NFR-04 スケーラビリティ ユーザー数やデータ量が現在の3倍になった場合でも、パフォーマンス要件を満たせる拡張性を有すること。 必須 NFR-05 災害対策 地理的に分散したリージョン間でのデータレプリケーションとフェイルオーバーをサポートすること。RPO(目標復旧時点)は15分以内、RTO(目標復旧時間)は4時間以内であること。 高

提案要求事項:ベンダーに対して具体的にどのような提案を期待しているかを明記します。技術的な提案、実施体制、スケジュール、価格など、提案書に含めるべき内容を具体的に指示します。

記載例:

提案書には以下の内容を含めてください:

- 技術提案:上記の要件に対応するクラウドサービスの詳細説明と、具体的なアーキテクチャ設計案

- 移行計画:現行システムからクラウド環境への移行アプローチとタイムライン

- 運用体制:サポート体制、インシデント対応プロセス、SLA内容

- 実績と事例:類似規模・業種での導入実績と成功事例(可能な範囲で)

- プロジェクト体制:プロジェクト管理方法、チーム構成、役割分担

- 料金見積:初期費用と月額費用の詳細な内訳、TCO(3年間)

- 付加価値提案:要件以外に、当社のクラウド移行に有益と思われる提案

評価基準:提案の評価方法や基準を記載します。評価項目とその配点、最低要件などを明示することで、ベンダーは重要なポイントを理解しやすくなります。

記載例:

提案は以下の評価基準に基づいて審査されます:

評価項目 配点 評価内容 技術要件の充足度 30% 必須要件および希望要件への対応状況、技術的な適合性 コスト 25% 初期費用、運用費用、TCO(3年間)の経済性 移行計画の実現性 15% 移行アプローチの具体性、リスク対策、タイムラインの妥当性 サポート体制とSLA 15% サポート品質、障害対応能力、SLAの充実度 実績と信頼性 10% 類似プロジェクトの実績、業界での評価、財務安定性 付加価値提案 5% 追加的な価値提供、イノベーション性

提出方法と選定プロセス:提案書の提出方法、選定のタイムライン、質問受付の方法など、RFPプロセスに関する情報を詳細に記載します。

記載例:

提出方法:

- 提案書は電子ファイル(PDF形式)で、rfp-cloud@example.co.jpまで電子メールで提出してください。

- メールの件名は「クラウドRFP提案書_会社名」としてください。

- 提案書のボリュームは最大50ページとします。

選定スケジュール:

- RFP公開:20XX年X月X日

- 質問受付期限:20XX年X月X日

- 回答公開:20XX年X月X日

- 提案書提出期限:20XX年X月X日

- 一次選考結果通知:20XX年X月X日

- プレゼンテーション・デモ:20XX年X月X日〜X日

- 最終選考結果通知:20XX年X月X日

- 契約締結予定:20XX年X月

- プロジェクト開始:20XX年X月

テンプレートのカスタマイズポイント

基本的なRFPテンプレートを自社の状況や要件に合わせてカスタマイズすることが重要です。ここでは、クラウドサービス向けRFPテンプレートをカスタマイズする際のポイントを解説します。

業界固有の要件:金融機関、医療機関、公共機関など、業界によって特有のコンプライアンス要件やセキュリティ基準があります。自社の業界に関連する規制やコンプライアンス要件(GDPR、HIPAA、PCI DSSなど)を明確に記載します。

既存システムとの連携:クラウド移行後も継続して使用する既存システムとの連携要件を詳細に記述します。API連携、データ同期、認証連携など、具体的な連携ポイントと要件を明記します。

移行の段階とスコープ:すべてのシステムを一度にクラウド化するのか、段階的に移行するのかによって、RFPの構成や重点が変わります。移行の範囲と段階を明確に定義し、各フェーズでの要件や期待する成果を記載します。

自社固有のSLA要件:業務の重要度や特性に応じて、可用性、パフォーマンス、サポート対応などのSLA要件をカスタマイズします。特に重要なシステムについては、より厳格なSLAを設定することを検討します。

予算制約と価格モデル:自社の予算制約に合わせて、価格提案の要求方法や評価基準をカスタマイズします。初期投資を抑えて運用コストに振り向けたい場合や、総所有コスト(TCO)の最適化を重視する場合など、財務的な優先事項を反映させます。

業種別のRFP特性

業種によって、クラウドサービスに求められる要件や重視するポイントは異なります。ここでは、主要な業種ごとのRFP特性と、特に注意すべきポイントを解説します。

金融業界:セキュリティとコンプライアンスが最優先事項です。データ保護、暗号化、監査証跡、アクセス制御などに関する厳格な要件が求められます。また、システム障害の影響が大きいため、高可用性と災害復旧能力が特に重要になります。

特に注意すべきポイント:

- 金融規制当局の要件への準拠(バーゼル規制、FISC安全対策基準など)

- データの所在地と法的管轄権に関する明確な規定

- 取引処理の整合性と監査証跡の確保

- 災害時の業務継続計画(BCP)と復旧能力

- 顧客データの機密性保護と第三者アクセス制限

医療・ヘルスケア業界:患者データのプライバシー保護と規制準拠が最大の関心事です。医療情報の取り扱いに関する法規制(日本では医療情報システムの安全管理に関するガイドラインなど)への準拠が必須となります。また、システムの可用性と相互運用性も重要な要素です。

特に注意すべきポイント:

- 医療情報の保護に関する法的要件(米国ではHIPAA、日本では医療情報ガイドライン)への対応

- 患者データの暗号化と匿名化機能

- 医療システム間の相互運用性とデータ交換標準(HL7、DICOM等)のサポート

- 監査ログと追跡機能の充実度

- 長期データ保存と法定保管期間への対応

製造業界:生産システムとの連携、サプライチェーン管理、IoTデータの処理などが重要な要素です。リアルタイムデータ処理能力と、ERPなどの基幹システムとの統合が求められることが多いです。

特に注意すべきポイント:

- 生産管理システムとの連携インターフェース

- IoTデバイスからのデータ収集と分析能力

- サプライチェーン管理システムとの統合

- 大量データ処理のパフォーマンスと拡張性

- グローバル拠点間のデータ連携と一貫性の確保

小売・EC業界:需要の急激な変動に対応できるスケーラビリティ、顧客データの分析能力、オムニチャネル対応などが求められます。特に季節性の高い商品を扱う場合、需要ピーク時のパフォーマンスが重要な評価ポイントとなります。

特に注意すべきポイント:

- 需要ピーク時(セール期間など)のスケーリング能力

- パーソナライゼーションのためのデータ分析機能

- 複数販売チャネル(実店舗、オンライン、モバイル等)の統合

- 在庫管理システムとの連携

- 顧客データの保護とプライバシー規制への対応

公共部門:調達プロセスの透明性、コンプライアンス、長期的な持続可能性などが重視されます。また、市民データの保護やセキュリティに関する厳格な要件があり、国内データセンターの利用などが義務付けられることもあります。

特に注意すべきポイント:

- 調達法規への準拠と調達プロセスの透明性確保

- データ所在地(国内データセンター要件)

- アクセシビリティ基準への準拠

- 長期的なベンダーサポートと技術的持続可能性

- 情報公開法や個人情報保護法への対応

サンプルRFPの入手先

独自にRFPを作成する際に参考になるサンプルやテンプレートは、様々なソースから入手することができます。ここでは、クラウドサービス向けRFPのサンプルやテンプレートの主な入手先と、それぞれの特徴を紹介します。

クラウドサービス事業者の公開リソース:主要なクラウドサービス事業者(AWS、Microsoft Azure、Google Cloud等)は、自社クラウドサービスの調達を検討する組織向けにRFPテンプレートやガイダンス文書を提供しています。これらは各社のベストプラクティスが反映されており、テクニカルな要素も充実していますが、特定のサービスに偏りがある場合もあるため、複数の資料を参照することをお勧めします。

入手先の例:

- AWS: クラウドエコノミクスセンターのRFPリソース

- Microsoft Azure: Azure調達ガイドとRFPテンプレート

- Google Cloud: クラウド調達のためのリソースセンター

業界団体や政府機関のリソース:業界団体や政府機関が公開している調達関連のガイドラインやテンプレートも参考になります。特に公共部門向けのテンプレートは、透明性や公平性に配慮した内容になっていることが多いです。

入手先の例:

- JEITA(電子情報技術産業協会)のクラウド関連ガイドライン

- 経済産業省のクラウドサービス調達ガイドライン

- IPA(情報処理推進機構)のクラウド関連資料

- NIST(米国国立標準技術研究所)のクラウドコンピューティングガイドライン

コンサルティング会社のナレッジベース:大手ITコンサルティング会社やアナリストファーム(Gartner、Forrester等)は、クラウド調達に関する詳細なレポートやベストプラクティスガイドを提供しています。一部は有料の場合もありますが、無料で公開されているホワイトペーパーやブログ記事なども参考になります。

入手先の例:

- Gartnerのクラウド調達ガイダンス(一部は有料会員向け)

- Forresterのクラウド戦略レポート

- 各コンサルティング会社のクラウド関連ブログ記事やホワイトペーパー

オープンソースやコミュニティリソース:GitHub等のオープンソースプラットフォームや、IT専門家コミュニティでは、実際のRFPテンプレートや関連ドキュメントが共有されていることがあります。実務者の経験が反映された実践的な内容が期待できますが、品質にばらつきがある場合もあるため、複数のソースと比較することをお勧めします。

入手先の例:

- GitHubのRFPテンプレートリポジトリ

- Stack Overflowなどの技術者コミュニティでの共有資料

- LinkedInやQiitaなどのプロフェッショナルコミュニティでの記事

既存のRFPドキュメント:特に公共部門の調達では、過去のRFPドキュメントが公開されていることがあります。同様のプロジェクトに関する実際のRFPを参照することで、要件の書き方や評価基準の設定方法などについて具体的な参考になります。

入手先の例:

- 公共調達ポータルサイト(各国・地域で異なります)

- 調達情報を公開している政府機関や地方自治体のWebサイト

サンプルRFPを活用する際は、自社の具体的な状況や要件に合わせてカスタマイズすることが重要です。テンプレートをそのまま使用するのではなく、ビジネス目標、技術環境、予算制約などを考慮して適切にアレンジすることで、より効果的なRFPを作成することができます。

また、サンプルからアイデアを得る際は、自社に本当に必要な要素を見極め、過度に複雑化しないよう注意することも大切です。RFPの内容が膨大になり過ぎると、ベンダーの負担が増し、質の高い提案を得られにくくなる可能性があります。

まとめ:成功するクラウドサービス向けRFP作成の鍵

RFP作成の主要ポイント再確認

これまで詳しく解説してきたクラウドサービス向けRFP作成のポイントを総括し、成功のための重要な要素を再確認しましょう。

明確な目的と目標設定:クラウド導入の目的や期待する成果を明確に定義し、それをRFPに反映させることが出発点となります。「なぜクラウドに移行するのか」という根本的な問いに対する明確な回答を持ち、それを具体的で測定可能な目標(例:運用コスト20%削減、サービス展開時間の50%短縮など)に落とし込むことで、RFPの方向性が明確になります。

責任共有モデルの理解と反映:クラウドサービスの特性である「責任共有モデル」をRFPに適切に反映させることが重要です。クラウドサービス事業者とユーザー企業の責任分界点を明確に定義し、それに基づいて要件を設定することで、期待値のミスマッチを防ぐことができます。

従来型とは異なるアプローチ:オンプレミスシステムの調達とは異なる視点でRFPを作成することが必要です。ハードウェア仕様の詳細な指定よりも、サービスレベルやパフォーマンス要件に焦点を当て、クラウドの柔軟性やスケーラビリティを活かせる要件定義を心がけましょう。

適切な評価基準の設定:クラウドサービス事業者の提案を公平かつ効果的に評価するためには、明確な評価基準と配点が不可欠です。技術要件への適合性だけでなく、コスト効率、セキュリティ対策、サポート体制、実績などを多角的に評価できる基準を設定しましょう。

ステークホルダーの巻き込み:IT部門だけでなく、業務部門、セキュリティ部門、財務部門など、関連するすべてのステークホルダーをRFP作成プロセスに巻き込むことで、多角的な視点を取り入れた包括的なRFPを作成できます。特に、現場ユーザーの視点を反映させることが、実用的な要件定義につながります。

よくある失敗とその回避方法

クラウドサービス向けRFP作成で陥りやすい失敗と、その回避方法について解説します。これらを理解し、事前に対策を講じることで、RFPプロセスをより効果的に進めることができます。

オンプレミス思考の踏襲:従来のオンプレミスシステム調達のアプローチをそのままクラウドRFPに適用してしまう失敗です。例えば、CPUコア数やメモリサイズなどのハードウェア仕様を細かく指定したり、カスタマイズの自由度を過度に求めたりすることで、クラウドのメリットを活かせない状況を作ってしまいます。

回避方法:クラウドの特性(従量課金、オンデマンドプロビジョニング、自動スケーリングなど)を理解し、「何を実現したいか」という目的志向の要件定義を心がけましょう。具体的なハードウェア仕様よりも、パフォーマンス要件や機能要件に焦点を当てることで、クラウドサービス事業者の提案の余地を残します。

過度に詳細な要件定義:あらゆる細部まで要件を詳細化し過ぎることで、クラウドサービスの標準機能との不整合が生じたり、ベンダーの提案の余地が狭まったりする問題です。また、RFPが膨大になり過ぎて、ベンダーの負担が増し、質の高い提案を受けにくくなることもあります。

回避方法:「必須要件」と「希望要件」を明確に区別し、必須要件は真に不可欠なものに絞り込みます。また、詳細な仕様よりも、達成すべき目標や成果に焦点を当てた要件定義にすることで、クラウドサービス事業者の専門知識や最適な提案を引き出せる余地を残します。

SLAの過剰要求:ビジネスの実際のニーズを超えるような過剰なSLA(例:全てのシステムに99.999%の可用性要求など)を設定することで、コストが不必要に増加したり、クラウドサービス事業者から現実的な提案を受けられなくなったりする問題です。

回避方法:システムやデータの重要度に応じて適切なSLAレベルを設定し、すべてのサービスに最高レベルのSLAを求めないようにします。特に、開発・テスト環境と本番環境では異なるSLAを設定するなど、メリハリのある要件定義が重要です。

コスト構造の誤解:クラウドの従量課金型のコスト構造を正しく理解せず、初期費用や固定費中心の予算計画を立ててしまう問題です。実際の利用パターンやリソース消費量を考慮せずにコスト比較を行うと、想定外のコスト増加を招く恐れがあります。

回避方法:総所有コスト(TCO)の観点からコストを評価し、リソースの動的な利用パターンを考慮したコスト見積もりを求めます。また、コスト最適化の方法(リザーブドインスタンス、スポットインスタンス、自動スケーリングなど)についても提案を求めることが重要です。

移行計画の軽視:システムの機能要件やパフォーマンス要件に注力するあまり、現行システムからクラウドへの移行計画や移行リスクの評価が不十分になる問題です。これにより、移行段階で予期せぬ障害や遅延が発生する可能性があります。

回避方法:RFPには移行計画に関する詳細な要件を含め、データ移行の方法、移行中のダウンタイム対策、リスク管理計画などについて具体的な提案を求めます。また、移行の実績や成功事例についても評価基準に含めることが重要です。

継続的な改善と学習のサイクル

クラウドサービスの調達は、一度きりのイベントではなく、継続的な学習と改善のサイクルととらえることが重要です。RFPプロセスから得られた知見を組織内で共有し、次回の調達に活かすための方法について解説します。

調達プロセスの振り返り:RFPプロセス完了後、「何がうまくいったか」「何が課題だったか」を関係者間で振り返り、教訓を明文化します。評価基準は適切だったか、要件の明確さは十分だったか、スケジュールは現実的だったかなど、多角的な視点での評価が重要です。

ベンダー評価結果の蓄積:選定したベンダーの評価結果や、選定に至らなかったベンダーの課題点を記録し、組織内のナレッジとして蓄積します。これにより、次回の調達時により効果的な評価基準や要件定義が可能になります。

クラウド技術の継続的学習:クラウドサービスは急速に進化しています。最新の技術動向やサービス内容をフォローし、調達担当者や関連部門のスキルアップを図ることで、次回のRFP作成時により的確な要件定義が可能になります。クラウドサービス事業者のセミナーや勉強会、技術ブログなどを活用しましょう。

導入後の効果測定と評価:クラウドサービス導入後の実際の効果(コスト削減、業務効率化など)を測定し、当初のRFPで掲げた目標との差異を分析します。期待した効果が得られなかった場合は、その原因(要件定義の不備、評価基準の不適切さなど)を特定し、次回のRFPに反映させます。

長期的な関係構築:選定したクラウドサービス事業者との間で、定期的なレビューミーティングや情報交換の場を設け、パートナーシップを育成します。信頼関係を構築することで、問題発生時の迅速な対応や、新サービスの早期導入などのメリットが得られます。

クラウドサービス向けRFP作成の旅は、単に最適なベンダーを選定するだけのプロセスではありません。適切なRFPを作成し、最適なクラウドパートナーを選ぶことは、組織のデジタルトランスフォーメーションを成功させるための重要なステップです。本ガイドで解説した内容を参考に、貴社のビジネス目標達成を支援する強力なクラウド基盤を構築する第一歩として、効果的なRFPを作成していただければ幸いです。

クラウドへの移行は技術的な変革だけでなく、組織の働き方やビジネスモデルの変革をもたらす可能性を秘めています。RFP作成を通じて組織の目標を明確にし、それを実現するための最適なクラウドパートナーを選定することで、この変革の旅を成功に導きましょう。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。