生成AI・LLMの最新動向と実践的活用法

この記事は、生成AIとLLM(大規模言語モデル)の基礎から2025年最新動向、活用事例、導入ステップ、法的リスク対策、将来展望までを体系的に解説しています。

主要モデルの比較や業界別活用事例を具体的データと共に示し、ROI測定・失敗回避策・人材戦略・競争優位性構築のポイントを整理。

さらに、AGI実現やマルチモーダル化など今後の技術トレンドも踏まえ、企業が持続的にAI活用を進めるための実践的指針を提示しています。

生成AI・LLM完全ガイド:2025年最新動向と実践的活用法

2025年現在、生成AI・LLMは単なる技術トレンドを超え、企業の競争力を決定づける重要な要素となっています。ChatGPTの登場から始まった技術革命は、あらゆる業界のビジネスプロセスを根本から変革し続けています。

国内の生成AI市場は2028年には8,028億円規模に達すると予測され、製造業からサービス業まで幅広い分野で実用化が加速しています。一方で、「LLMとは何か」「どのように活用すべきか」「導入時のリスクは何か」といった基本的な疑問から、最新モデルの比較や法的対策まで、体系的な理解が求められています。

本記事では、生成AIとLLMの基本概念から2025年最新動向、実践的な活用方法まで、初心者から上級者まで段階的に理解できるよう包括的に解説します。企業導入を検討している方、技術トレンドを把握したい方、AI活用で競争優位性を構築したい方にとって、実践的な価値を提供する決定版ガイドです。

生成AIとLLMの基本概念

生成AIとLLMの定義と関係性

生成AIとは、人工知能が新しいコンテンツを自動的に生成する技術の総称です。テキスト、画像、音声、動画など多様な形式のデータを創造的に生み出すことができ、従来のAIが既存データの分析や分類に特化していたのに対し、全く新しい価値を創出する点が革新的です。

LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)は、生成AIの中でも特に自然言語処理に特化した技術です。膨大なテキストデータを学習することで、人間のような自然な文章生成、質問応答、要約、翻訳などを実現します。ChatGPTのGPT-4、GoogleのGemini、AnthropicのClaudeなどが代表的なLLMです。

両者の関係性を整理すると、AIという大きなカテゴリの中に生成AIがあり、その生成AIの一分野としてテキスト生成に特化したLLMが位置づけられます。つまり、LLMは生成AIの重要な構成要素の一つということになります。

2025年の市場規模と成長予測

2025年現在、日本の生成AI市場は驚異的な成長を遂げています。IDC Japanの調査によると、2023年から2028年にかけての年平均成長率は84.4%と予測され、2028年には市場規模が8,028億円に達するとされています。

特に注目すべきは、LLM市場の拡大です。富士キメラ総研の調査では、大規模言語モデル市場は2024年度比で15.3倍の1,840億円に成長すると予測されています。この成長を牽引しているのは、汎用的な業務支援に加え、業界特化型LLMの登場による利用の裾野拡大です。

業種別では、情報通信業が最も導入が進んでおり、製造業や金融業でも大手企業を中心に積極的な活用が始まっています。中小企業においても、コスト効率の改善と業務自動化のメリットから、導入検討が加速している状況です。

ChatGPTから始まった技術革命

2022年11月のChatGPT公開は、生成AI普及の転換点となりました。それまで研究者や技術者の間でのみ議論されていたLLM技術が、一般ユーザーでも簡単に体験できるようになったことで、社会全体の認識が大きく変化しました。

ChatGPTの成功により、各社が競って独自のLLMサービスを発表する技術競争が始まりました。GoogleのBard(現Gemini)、MicrosoftのBing Chat、AnthropicのClaude、そして国産LLMの開発競争まで、まさに生成AI戦国時代の様相を呈しています。

企業レベルでは、OpenAIの「Azure OpenAI Service」が2023年1月に一般公開されたことで、APIサービスとしてのLLM活用が本格化しました。これにより、自社システムやサービスへのLLM統合が技術的に容易になり、ビジネス活用の裾野が大幅に拡大しています。

国産LLMの台頭と競争力

2025年現在、日本独自の強みを活かした国産LLMの開発競争が激化しています。NTTの「tsuzumi」、NECの「cotomi」、ELYZAのLlamaベースモデルなど、日本語の複雑なニュアンスや文化的背景を深く理解するモデルが相次いで登場しています。

国産LLMの最大の優位性は、日本語特有の敬語表現、文脈依存の高い表現、業界固有の専門用語などを正確に処理できる点にあります。また、国内法規制への対応、データの国内保管、企業のセキュリティ要件への適合など、海外製モデルでは対応困難な領域での強みを発揮しています。

政府も「AI戦略2024」において、国産LLMの開発支援を重要政策として位置づけており、研究開発予算の拡充や産学連携の促進により、技術的な競争力向上を図っています。特に、計算資源の効率化技術や軽量化技術において、日本企業が世界をリードする技術を生み出す可能性が期待されています。

LLMの技術的仕組み

基本アーキテクチャと学習原理

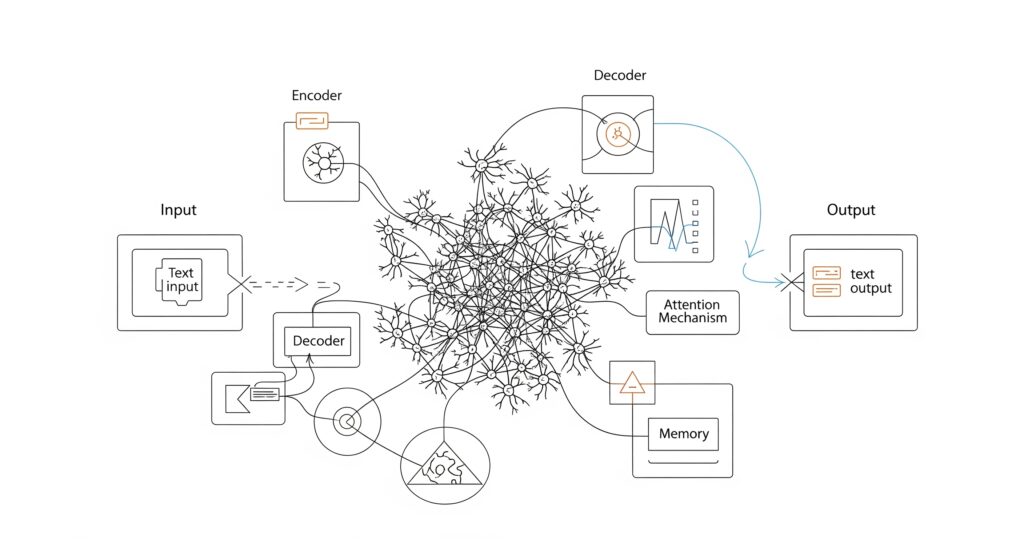

LLMの基本アーキテクチャは、入力層、中間層、出力層の3層構造で構成されています。入力層ではテキストデータがトークン化され、中間層で特徴量の抽出と文脈理解が行われ、出力層で最終的な文章生成が実現されます。

学習原理の核心は「次の単語予測」にあります。例えば「私は朝食にリンゴを」という文章があった場合、LLMは膨大な学習データから確率計算を行い、「食べた」「買った」「切った」などの候補の中から最も自然な単語を選択します。この単純な原理を数十億から数千億のパラメータで複雑化することで、人間のような自然な文章生成を実現しています。

重要なのは、LLMが単純な暗記ではなく、言語のパターンや文法、意味関係を抽象化して理解している点です。トレーニングデータに含まれない新しい組み合わせの文章でも、学習した言語パターンを応用して適切な応答を生成できるのはこのためです。

トランスフォーマー技術の進化

現代のLLMの基盤となっているのが、2017年にGoogleが発表した「Transformer」アーキテクチャです。従来のRNNやLSTMと比較して、並列処理が可能で大規模データの学習効率が飛躍的に向上しました。

Transformerの最大の革新は「注意機構(Attention Mechanism)」の導入です。この仕組みにより、文章内の各単語が他の単語とどの程度関連しているかを動的に計算し、文脈に応じて重要度を調整します。例えば「銀行の口座」と「川の土手」では、同じ「銀行」でも文脈によって全く異なる意味として処理されます。

2025年現在、Transformerアーキテクチャはさらに進化を続けています。計算効率を改善した「Efficient Transformer」、長い文脈を処理できる「Longformer」、そして推論能力を強化した「Chain-of-Thought」など、用途に応じた最適化が進んでいます。

マルチモーダルAIへの発展

2025年のLLM技術の重要トレンドの一つが、テキストに加えて画像、音声、動画を統合的に処理するマルチモーダルAIへの発展です。OpenAIのGPT-4V、GoogleのGemini、AnthropicのClaude 3などが代表例です。

マルチモーダル処理により、これまで不可能だった複合的なタスクが実現されています。画像を見ながらその内容について質問応答する、図表やグラフを解釈してレポートを作成する、動画の内容を要約するなど、人間の認知プロセスにより近い処理が可能になっています。

技術的には、各モダリティ(テキスト、画像、音声など)を共通の特徴空間にマッピングし、統合的に処理する手法が用いられています。これにより、異なる種類の情報間でも意味的な関連性を理解し、一貫した応答を生成できるようになりました。

軽量化と効率化技術

LLMの実用化において重要な課題の一つが、計算コストとエネルギー消費の削減です。2025年現在、この課題に対応する様々な軽量化技術が開発されています。

代表的な手法として「知識蒸留(Knowledge Distillation)」があります。大規模なモデル(教師モデル)の知識を小規模なモデル(生徒モデル)に転移することで、性能を維持しながらモデルサイズを大幅に削減できます。Meta AIのLlama 4 Scoutのように、巨大モデルから蒸留された軽量版が実用的な成果を上げています。

また、「プルーニング(枝刈り)」や「量子化」といった技術により、不要なパラメータを削除したり、パラメータの精度を下げたりすることで、モデルサイズとメモリ使用量を削減する取り組みも進んでいます。これらの技術により、スマートフォンやエッジデバイスでのLLM実行も現実的になってきています。

2025年最新LLMモデル比較

主要プラットフォーム性能評価

2025年現在、LLM市場は群雄割拠の状況を呈しています。OpenAIのGPTシリーズ、GoogleのGemini、AnthropicのClaude、そして新興のxAI Grokや中国のDeepSeek R1など、多様な選択肢が競合しています。

性能評価の主要指標として、MMLU(多分野言語理解)、HumanEval(プログラミング能力)、GPQA(科学的推論)などのベンチマークが用いられています。2025年6月時点で、最高性能を記録しているのはOpenAIのo3シリーズで、特に複雑な推論タスクで圧倒的な成績を示しています。一方、汎用性とバランスではGPT-4.5、長文処理能力ではGemini 2.5 Pro、安全性と信頼性ではClaude 3.7 Sonnetがそれぞれ優位性を持っています。

注目すべきは、単純な性能指標だけでは最適なモデル選択ができない状況になっていることです。用途、コスト、処理速度、データ制約、ライセンス条件など、多角的な評価軸での検討が必要になっています。

コスト・速度・品質の比較分析

2025年のLLM選定において最重要となる三軸評価「品質・コスト・速度」の現状を整理します。品質面では、OpenAI o3が推論タスクで圧倒的な精度を示す一方、入力15.75ドル、出力63ドル/百万トークンと高額です。

| モデル | 入力コスト(/1Mトークン) | 出力コスト(/1Mトークン) | 応答速度 | 適用場面 |

|---|---|---|---|---|

| OpenAI o3 | $15.75 | $63.00 | 低速 | 高精度推論 |

| GPT-4.5 | $5.00 | $15.00 | 標準 | 汎用業務 |

| Claude 3.7 Sonnet | $3.00 | $15.00 | 高速 | 長文処理 |

| Gemini 2.5 Flash | $0.15 | $0.60 | 最高速 | リアルタイム対話 |

コストパフォーマンスで注目されているのは、Gemini 2.5 Flashです。入力0.15ドル、出力0.60ドル/百万トークンという破格の価格設定で、リアルタイム対話やチャットボット用途では圧倒的な優位性を持っています。一方で、複雑な推論が必要な場合は再試行コストを考慮する必要があります。

速度面では、First Token Latency(初回応答時間)とThroughput(処理能力)の両方を考慮する必要があります。リアルタイム対話システムでは前者が、バッチ処理では後者が重要になります。

用途別最適モデル選定指針

2025年現在、「万能最強モデル」という概念は過去のものとなりました。用途に応じた最適モデル選定が成功の鍵を握っています。

高精度推論・専門業務:OpenAI o3、Claude Opusが適しています。法務文書レビュー、医療診断支援、複雑なコード監査など、ミスが許されない領域での活用が想定されます。コストは高いものの、品質要求の高い業務では投資対効果が見込めます。

汎用ビジネス業務:GPT-4.5、Claude 3.7 Sonnetが主要選択肢です。文書作成、要約、翻訳、プログラミング支援など、日常的なビジネス業務の大部分をカバーできる性能とコストのバランスを実現しています。

大容量・長文処理:Gemini 2.5 Proの1Mトークンコンテキストウィンドウが圧倒的な優位性を持っています。大規模な契約書分析、技術文献の読解、膨大なログデータの解析などで威力を発揮します。

リアルタイム・高頻度処理:Gemini 2.5 Flash、GPT-4.1 miniが最適解です。チャットボット、音声アシスタント、リアルタイム翻訳システムなど、レスポンス速度とコスト効率が重要な用途に適しています。

国産モデルと海外モデルの特徴

2025年の国産LLM市場は、技術力向上と実用化が大きく進展しています。NTTの「tsuzumi」は日本語特有の敬語表現や文脈理解に優れ、NECの「cotomi」は企業システムとの親和性が高く評価されています。

国産モデルの最大の競争優位は、日本語処理の精度と国内法規制への対応です。海外モデルでは困難な、地域固有の表現、業界専門用語、文化的なニュアンスを正確に処理できる点が差別化要因となっています。特に金融、医療、法務などの規制が厳しい業界では、データの国内保管要件やコンプライアンス対応において国産モデルが選択されるケースが増えています。

一方で、性能面では海外最先端モデルとの差は依然として存在します。しかし、用途を特定領域に絞ることで、十分実用的な品質を実現しているのが現状です。また、計算リソースの効率化技術において日本企業が世界をリードする技術を開発しており、今後の技術的な追い上げが期待されています。

選択指針としては、グローバル展開や最先端性能が必要な場合は海外モデル、日本語の精緻な処理やデータ主権が重要な場合は国産モデルという使い分けが現実的です。今後は、国産と海外モデルを組み合わせたハイブリッド構成も有効な選択肢となるでしょう。

業界別生成AI活用事例

製造業での品質管理革新

製造業では、生成AIによる品質管理プロセスの革新が急速に進んでいます。従来の画像認識による不良品検出に加え、生成AIが製造現場の知見を活用した予防保全システムを実現しています。

パナソニックでは、電気シェーバーのモーター設計に生成AIを活用し、設計プロセスの効率化を実現しています。従来は熟練エンジニアの経験に依存していた設計最適化を、AIが大量の設計パターンを生成・評価することで、開発期間を大幅に短縮しました。

旭鉄工では、生成AIを活用したカイゼン活動の体系化に成功しています。過去の改善事例をデータベース化し、ChatGPTを活用して現場の課題に最適な改善方法を提案する「横展アイテムリスト」システムを構築。これにより、改善活動の属人化を解消し、全社的な品質向上を実現しています。

オムロンでは、生成AIを活用した自然言語指示で動作するロボットの開発を進めています。作業者が日本語で指示するだけで、複雑な作業工程をロボットが理解・実行できるシステムは、製造現場のデジタル化を加速させる革新的な取り組みです。

金融業のリスク分析高度化

金融業界では、生成AIによるリスク分析の高度化とカスタマーサービスの革新が顕著です。従来の数値データ分析に加え、自然言語処理により非構造化データからリスク要因を抽出できるようになりました。

三井住友銀行グループでは、独自開発のAIアシスタント「SMBC-GAI」を導入し、専門用語の調査、メール作成、文章要約、プログラムコード生成などの業務効率化を実現しています。特に、膨大な規制文書の解釈や契約書のレビューにおいて、従来比で70%以上の時間短縮を達成しています。

東京海上日動火災では、損害確認資料の生成に生成AIを活用し、事故対応の効率化を図っています。現場写真と基本情報から自動的に損害レポートを作成することで、調査員の負担軽減と顧客への迅速な対応を実現。処理時間の短縮とともに、記載ミスの削減による品質向上も実現しています。

イオンフィナンシャルサービスでは、広告配信業務のデータ管理効率化に生成AIを導入しています。顧客セグメント分析から広告文案の自動生成まで、マーケティングプロセス全体の最適化により、キャンペーン効果の向上と運用コストの削減を同時に実現しています。

情報通信業の開発効率向上

情報通信業では、ソフトウェア開発プロセスの革新において生成AIが中核的な役割を果たしています。コード生成から設計書作成、テスト自動化まで、開発ライフサイクル全体での活用が進んでいます。

サイバーエージェントでは、セキュリティオペレーションに生成AIを導入し、脅威分析の精度向上と対応時間の短縮を実現しています。不正アクセスパターンの自動検出から対策レポートの生成まで、セキュリティ業務の大幅な効率化を達成しています。

エイチ・ツー・オー リテイリングでは、システム運用部門への社内問い合わせ対応に生成AI「イルカくん」を開発しました。Googleフォームと連携したシステムにより、一次回答の自動化と継続的な精度向上を実現。技術者がより高度な業務に集中できる環境を整備しています。

2025年現在、GitHub CopilotやClaude Devなどのコーディング支援AIが標準的なツールとして定着し、プログラマーの生産性向上に大きく貢献しています。単純なコード生成だけでなく、設計思想の提案やアーキテクチャ設計支援まで、開発の上流工程での活用が拡大しています。

中小企業の業務自動化成功例

中小企業における生成AI活用は、限られたリソースで最大の効果を生み出す工夫が特徴的です。大企業と異なり、導入コストと運用負荷を最小限に抑えながら、即効性のある改善を実現している事例が多数あります。

ある地方の建設会社では、見積書作成プロセスにChatGPTを導入し、従来3時間かかっていた作業を30分に短縮しました。過去の見積データを学習させることで、材料費算出から工期計算まで自動化し、営業効率の大幅な向上を実現しています。

東京の中小IT企業では、顧客向け提案資料の作成にGeminiを活用し、提案業務の効率化を図っています。顧客の業界特性やニーズに応じたカスタマイズされた提案書を短時間で作成できるようになり、営業成約率の向上にも寄与しています。

製造業の町工場では、技術伝承の課題解決に生成AIを活用しています。熟練工の技術ノウハウを文章化し、AIが若手作業者の質問に対して適切な指導内容を生成するシステムを構築。人材育成の効率化と技術レベルの標準化を同時に実現しています。

中小企業での成功の鍵は、「完璧」を目指さず「まず始める」ことにあります。既存のクラウドツールやSaaS型サービスを活用することで、初期投資を抑えながら段階的に効果を拡大していく事例が増えています。特に、文書作成、顧客対応、在庫管理など、日常業務の小さな改善から始めることが成功パターンとして定着しています。

企業導入の実践ステップ

段階的導入アプローチ

生成AI導入の成功は、段階的なアプローチが鍵となります。2025年現在、多くの企業が失敗から学んだベストプラクティスとして、「スモールスタート」からの拡張戦略が確立されています。

第1段階:概念実証(PoC)

まず3-6ヶ月の期間で、限定的な業務領域でのテスト導入を実施します。文書作成支援、メール回答の下書き生成、FAQの自動応答など、リスクの低い業務から開始することが重要です。この段階では投資を最小限に抑え、組織の受容性と基本的な効果を検証します。

第2段階:パイロット展開

PoCで効果が確認できた領域を中心に、特定部門での本格運用を開始します。6-12ヶ月をかけて運用プロセスの確立、ユーザートレーニングの実施、効果測定指標の設定を行います。この段階で組織の変化管理と技術的な課題の解決を図ります。

第3段階:全社展開

成功事例を基に、全社的な導入を推進します。部門横断的なガバナンス体制の構築、セキュリティポリシーの整備、継続的な改善プロセスの確立を行い、企業全体のデジタル変革を実現します。

データ準備とインフラ要件

生成AI活用の効果は、データの品質とインフラの整備状況に大きく依存します。特に企業独自のデータを活用するRAG(検索拡張生成)システムの構築では、事前準備が成功の可否を決定します。

データ準備要件

構造化データだけでなく、文書、メール、会議録などの非構造化データの整理が必要です。データのクリーニング、タグ付け、アクセス権限の設定など、AIが効果的に学習・参照できる形での整備が求められます。また、データの鮮度管理と継続的な更新プロセスの確立も重要な要素です。

インフラ要件

クラウドベースのLLM APIを活用する場合、ネットワーク帯域の確保とレイテンシの最適化が必要です。オンプレミス環境での運用を検討する場合は、GPU リソースの確保と専門的な運用体制の構築が必要になります。セキュリティ要件との両立を図りながら、拡張性のあるアーキテクチャ設計を行うことが重要です。

ROI測定と効果検証方法

生成AI導入の投資対効果を適切に測定することは、継続的な改善と経営層への説明責任を果たすために不可欠です。2025年現在、定量的・定性的指標を組み合わせた多面的な評価手法が確立されています。

定量的指標

作業時間の短縮率、処理件数の増加率、エラー率の減少、コスト削減額などの直接的な効果を測定します。導入前後の業務効率比較により、明確なROIを算出できます。特に、時間単価×短縮時間による人件費削減効果は、最も説得力のある指標となります。

定性的指標

従業員満足度の向上、創造的業務への時間確保、顧客満足度の改善など、数値化が困難な効果も重要な評価要素です。アンケート調査や定期的なヒアリングにより、組織全体への波及効果を把握します。

継続的モニタリング

月次での効果測定と四半期での詳細分析により、導入効果の推移を継続的に監視します。業務プロセスの変化や新しい活用方法の発見により、当初想定していなかった副次的効果も評価対象とすることが重要です。

失敗パターンと回避策

2025年までの導入事例から、典型的な失敗パターンとその回避策が明確になっています。これらの知見を活用することで、導入リスクを大幅に削減できます。

過度な期待設定による失敗

生成AIを「万能ツール」として位置づけ、現実的でない成果を期待することで、導入後の失望と拒否反応を招くケースです。回避策として、具体的で測定可能な目標設定と、段階的な効果拡大を前提とした計画策定が重要です。

ユーザー教育不足による定着失敗

技術導入に注力する一方で、利用者のスキル向上や意識改革が不十分なため、活用が進まないパターンです。継続的なトレーニングプログラムの実施と、成功事例の社内共有による動機づけが効果的な対策となります。

セキュリティ・コンプライアンス対応の後手

導入を急ぐあまり、セキュリティポリシーや法的要件への対応が不十分となり、後から大幅な修正が必要になるケースです。導入初期段階からリスク評価を実施し、適切なガバナンス体制を構築することが重要です。

投資対効果の測定体制不備

効果測定の仕組みを事前に設計していないため、導入効果を適切に評価できず、継続的な改善や予算確保が困難になるパターンです。KPI設定と測定プロセスを導入計画の段階で確立しておくことが必要です。

法的リスクと対策

著作権・知的財産権への配慮

生成AI活用における著作権リスクは、2025年現在も企業が最も注意すべき課題の一つです。AIが学習データとして使用した著作物の権利関係や、生成された成果物の帰属について明確な理解が必要です。

2025年現在の法的状況では、AIの学習段階での著作物利用については「機械学習のための利用」として一定の免責規定が設けられている国が多いものの、生成物が既存作品と類似している場合の著作権侵害リスクは依然として存在します。特に、創作性の高いコンテンツや商標的要素を含む生成物については、慎重な検討が必要です。

実務的な対策として、まず信頼性のあるAIサービスプロバイダーの選択が重要です。OpenAI、Google、Anthropicなどの主要事業者は、学習データの適法性や利用者への補償制度について明確な方針を示しています。一方で、学習データの出典が不明なサービスや、オープンソースで開発されたモデルについては、より慎重な検討が必要となります。

生成物の独自性検証プロセスの確立も不可欠です。AI生成コンテンツを商用利用する前に、既存作品との類似性チェック、独自性の確認、必要に応じた人間による修正を行う体制を整備します。特に、画像やテキストコンテンツについては、専用の類似性検証ツールの活用や、法務部門での事前審査プロセスの確立が効果的です。

契約・利用規約の適切な確認も重要な要素です。AIサービスの利用規約、生成物の権利帰属、商用利用の範囲、責任制限条項などを詳細に検討し、企業のリスク許容度に応じた適切なサービス選択を行う必要があります。

データプライバシー保護対策

個人情報や機密情報の適切な取り扱いは、生成AI導入の前提条件となります。GDPR、個人情報保護法、CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)などの規制要件を満たすための包括的な対策が求められています。

データ分類と取り扱いレベル設定では、企業内データを「公開可能」「社内限定」「機密」「極秘」などのレベルに分類し、各レベルに応じたAI活用ルールを明確化します。特に、個人情報を含むデータについては、匿名化・仮名化処理を事前に実施し、AI学習やプロンプト入力時のリスクを最小化することが重要です。

技術的対策として、データの暗号化、アクセス制御、監査ログの整備が必要です。クラウドベースのAIサービスを利用する場合は、データの保存場所、転送時の暗号化、第三者によるアクセス可能性について詳細に確認し、企業のセキュリティポリシーに適合するサービスを選択します。

従業員教育とガバナンス体制の確立も不可欠な要素です。生成AI利用時のプライバシー保護に関するガイドライン作成、定期的な研修実施、違反事例の報告体制整備により、組織全体でのプライバシー意識向上を図ります。特に、顧客情報や人事情報を扱う部門では、より厳格な運用ルールの設定が必要となります。

国際的なデータ移転についても注意が必要です。多国籍企業や海外展開を行う企業では、各国のデータ保護規制への対応、適切な越境データ移転手続きの実施、現地法令との整合性確保が求められます。特に、EU圏や中国など、厳格なデータ保護規制を持つ地域での事業展開では、専門的な法的検討が不可欠です。

業界規制とコンプライアンス

金融、医療、法務、教育など規制の厳しい業界では、業界固有のコンプライアンス要件への対応が生成AI導入の成否を決定します。2025年現在、各業界の監督官庁が相次いでAI利用に関するガイドラインを発表しており、継続的な規制動向の監視と適応が必要です。

金融業界では、金融庁の「金融分野におけるAI利用ガイドライン」に基づく運用体制の構築が求められています。AIによる与信判断の透明性確保、アルゴリズムバイアスの防止、顧客説明責任の履行など、従来の金融規制にAI特有の要件が加わっています。特に、生成AIを顧客対応や投資助言に活用する場合は、適切な免責事項の表示と人的監督体制の確保が不可欠です。

医療業界では、医療機器等法や個人情報保護法に加え、AI技術の医療応用に関する厚生労働省ガイドラインへの対応が必要です。診断支援や治療方針決定への生成AI活用では、医学的妥当性の検証、医師の最終判断権の確保、患者への適切な説明が求められます。また、医療データの取り扱いについては、特に厳格なセキュリティ対策と匿名化処理が必要となります。

法務業界では、弁護士法や司法制度との整合性確保が重要な課題です。法的文書作成支援や判例検索への生成AI活用では、法的責任の所在、クライアント秘匿特権の保護、利益相反の防止などについて慎重な検討が必要です。また、AI生成文書の品質管理と人的チェック体制の確立も不可欠な要素となります。

業界横断的な課題として、AI倫理原則の遵守があります。公平性、透明性、説明可能性、人間中心の設計など、各企業のAI倫理方針と生成AI活用の整合性を確保し、ステークホルダーからの信頼維持を図ることが重要です。

セキュリティベストプラクティス

生成AI活用におけるセキュリティ対策は、技術的対策と組織的対策の両面から包括的に実装する必要があります。2025年現在、AI特有のセキュリティリスクに対応したベストプラクティスが確立されています。

APIキーとアクセス管理では、最小権限の原則に基づくアクセス制御の実装が重要です。役割ベースアクセス制御(RBAC)の導入、定期的なアクセス権見直し、APIキーのローテーション、多要素認証の活用により、不正アクセスリスクを最小化します。特に、高権限を持つAPIキーについては、専用の秘密管理システムでの保管と監査ログの詳細記録が必要です。

通信セキュリティでは、すべてのAI APIとの通信をTLS 1.3以上で暗号化し、証明書の有効性確認を実装します。また、VPN経由でのアクセス、IP制限、地理的制限などの追加的な保護措置により、通信経路での情報漏洩リスクを防止します。

データ保護では、保存時暗号化、転送時暗号化、メモリ上での暗号化を組み合わせた多層防御を実装します。特に、AIプロンプトに含まれる機密情報については、暗号化による保護に加え、データマスキングや匿名化処理を事前に実施することが重要です。

監査とモニタリングでは、すべてのAI利用アクティビティの詳細ログ取得、リアルタイム異常検知、定期的なセキュリティ監査の実施により、セキュリティインシデントの早期発見と対応を可能にします。SIEM(Security Information and Event Management)システムとの連携により、AI利用ログと他のセキュリティログの統合分析を行うことも効果的です。

インシデント対応では、AI関連セキュリティインシデントに特化した対応手順の策定、専門チームの設置、関係者への迅速な通知体制の確立が必要です。特に、機密情報の意図しない生成や外部漏洩が発生した場合の対応フローを事前に定義し、定期的な訓練を実施することが重要となります。

2025年以降の将来展望

AGI実現への技術ロードマップ

2025年以降、汎用人工知能(AGI)の実現に向けた技術革新が加速すると予測されています。現在のLLMから、より汎用的で自律的なAIシステムへの進化により、従来の業務プロセス全体が根本的に変革される可能性があります。

技術的な発展方向として、まず推論能力の飛躍的向上が挙げられます。OpenAIのo3シリーズに代表される「考えるAI」は、複雑な問題を段階的に分解し、論理的な推論プロセスを経て解答を導出する能力を持っています。2025年以降は、この推論能力がさらに高度化し、数学、科学、工学などの専門分野で人間の専門家レベルの問題解決能力を実現すると予想されます。

マルチモーダル統合の進化も重要なトレンドです。テキスト、画像、音声、動画を統合的に理解・生成する能力は、2025年現在でも急速に発展していますが、今後は3D空間理解、物理シミュレーション、リアルタイム環境認識などの新たな次元が加わると予測されます。これにより、AIはデジタル空間だけでなく、物理世界との相互作用も可能になるでしょう。

自己学習・自己改善機能の実装により、AIシステムは人間の介入なしに継続的な性能向上を実現するようになります。強化学習、メタ学習、転移学習などの技術を組み合わせることで、新しいタスクや環境に迅速に適応し、過去の経験を活用した効率的な学習が可能になります。

自律性とエージェント機能の発展により、AIは単純な質問応答から、複雑な目標達成のための計画立案、実行、評価、修正を自律的に行えるようになります。2025年に注目を集めているAIエージェント技術は、将来的には完全に自律的なデジタルワーカーとして機能する可能性があります。

しかし、AGI実現には技術的課題も多く残されています。意識や感情の理解、創造性と直感の実装、倫理的判断能力の確立など、人間の知能の本質的な部分については、まだ十分な理解や実装方法が確立されていません。これらの課題解決には、さらなる研究開発期間が必要と考えられています。

企業に求められる人材戦略

AI時代の人材戦略では、従来のスキルセットに加えて、AIとの協働能力、創造性、批判的思考力が重要な要素となります。2025年以降の労働市場では、AI技術の発展により一部の職種が自動化される一方で、新たな職種や役割が創出されることが予想されます。

AIリテラシー教育は、全従業員に必要な基本的スキルとなります。AI技術の基本的な理解、適切なプロンプト設計技術、AI出力の評価・検証能力、AI倫理に関する知識などを体系的に習得する教育プログラムの実施が必要です。特に、管理職や意思決定者には、AI導入の戦略的判断、ROI評価、リスク管理に関するより高度な知識が求められます。

創造性と問題解決能力の重要性が高まります。AIが定型的な作業や分析的タスクを担当するようになることで、人間には創造的発想、複雑な問題の定義、価値判断、倫理的考慮などの高次の認知能力がより強く求められるようになります。企業は、従業員のクリエイティブ思考を促進する研修プログラムや、イノベーションを奨励する組織文化の構築に投資する必要があります。

継続学習とアダプタビリティも重要な要素です。AI技術の急速な発展により、新しいツールや手法が次々と登場するため、従業員は継続的なスキルアップデートが必要になります。企業は、従業員の自律的学習を支援する制度、外部研修への参加奨励、社内ナレッジシェアリングの仕組み構築などにより、組織全体の学習能力向上を図る必要があります。

新しい職種と役割の出現に対応した人材育成も重要です。AIトレーナー、プロンプトエンジニア、AI監査人、AI倫理専門家、人間-AI協働ファシリテーターなどの新職種に対応できる人材の育成や採用戦略の策定が必要となります。

組織構造の変革も人材戦略の重要な要素です。AI技術により意思決定の迅速化が可能になることで、従来の階層的組織からより扁平で柔軟な組織構造への転換が求められます。クロスファンクショナルチーム、プロジェクトベースの組織運営、リモートワークとの親和性などを考慮した新しい組織設計と人材マネジメント手法の確立が必要です。

競争優位性構築のアプローチ

AI技術の民主化が進む中で、技術そのものではなく、その活用方法や組織への統合能力が企業の差別化要因となります。2025年以降は、AIを「どう使うか」が競争優位性の源泉となる時代が本格化します。

独自データの戦略的活用が最も重要な差別化要因となります。企業が長年蓄積してきた顧客データ、業務データ、製品データなどを効果的にAIと組み合わせることで、競合他社には模倣困難な価値を創出できます。データの質向上、統合、クリーニング、適切なタグ付けなどの地道な作業が、将来の競争力の基盤となります。

業界特化型AI応用により、汎用的なAIツールでは実現困難な専門性の高いソリューションを開発できます。業界固有の知識、規制要件、業務プロセスを深く理解したAIシステムの構築により、顧客により高い価値を提供し、参入障壁を構築することが可能です。

エコシステム構築も重要な戦略要素です。自社だけでなく、パートナー企業、顧客、サプライヤーを含むエコシステム全体でのAI活用により、ネットワーク効果とデータ効果の相乗効果を生み出すことができます。API提供、データシェアリング、共同開発などを通じて、エコシステム全体の価値向上を図ることが競争優位性の源泉となります。

組織能力の体系的構築により、AI技術を継続的に活用・発展させる組織的なケイパビリティを構築します。AI人材の採用・育成、データガバナンス体制、実験・学習文化、失敗を許容する環境などの組織的要素が、長期的な競争優位性を支える基盤となります。

顧客価値の再定義も重要なアプローチです。AI技術により従来不可能だった新しい顧客体験、サービス品質、問題解決手法を提供することで、市場における新たなポジションを確立できます。パーソナライゼーション、リアルタイム最適化、予測的サービスなどにより、顧客満足度と収益性の同時向上を実現します。

新たなビジネス機会の創出

生成AIとLLM技術の発展により、従来は技術的・経済的制約で実現困難だった新しいビジネスモデルや価値提案が次々と現実化しています。2025年以降は、これらの新たな機会を迅速に捉え、実装できる企業が市場での優位性を確立すると予想されます。

パーソナライゼーションの極致として、個々の顧客の好み、行動パターン、コンテキストに完全に適応したサービス提供が可能になります。従来のセグメント型マーケティングから、真の一対一マーケティングへの進化により、顧客エンゲージメントと収益性の大幅な向上が期待できます。教育、ヘルスケア、エンターテインメント、小売などの分野で特に大きな変革が予想されます。

創造的産業の民主化により、従来は専門的スキルや高額な設備が必要だった創作活動が、誰でもアクセス可能になります。映像制作、音楽制作、グラフィックデザイン、執筆などの分野で、新たなクリエイターエコノミーの発展と、既存産業構造の変革が進むでしょう。

自律的サービス提供の実現により、人的介入を最小限に抑えた24時間365日のサービス提供が可能になります。顧客サポート、コンサルティング、教育指導、健康管理などの分野で、AI主導のサービスモデルが新たな価値を創出します。

予測型ビジネスモデルの発展により、顧客が問題を認識する前にソリューションを提供する先回りサービスが可能になります。機械の故障予測とメンテナンス、健康問題の早期発見、在庫最適化、需要予測などの分野で、新たな収益機会が創出されます。

複合知能サービスとして、人間の専門知識とAIの処理能力を組み合わせた高付加価値サービスが発展します。医療診断、法律相談、投資助言、教育指導などの分野で、従来の専門サービスを超える品質と効率性を実現する新しいサービス形態が生まれるでしょう。

プラットフォーム型ビジネスの進化により、AI機能を核とした新しいエコシステムが形成されます。開発者向けAI API提供、企業向けAIソリューションマーケットプレイス、AI学習データ取引所などの新しいプラットフォームビジネスが、大きな市場機会を提供すると予想されます。

これらの新しいビジネス機会を活用するためには、技術的な実装能力だけでなく、市場ニーズの深い理解、適切なビジネスモデル設計、規制環境への対応、倫理的配慮などの多面的な検討が必要となります。また、急速な技術発展に対応するため、アジャイルな事業開発アプローチと継続的な学習・適応能力が成功の鍵となるでしょう。

まとめ

生成AI・LLM活用の成功要因

生成AI・LLMの成功的な活用には、技術的理解、段階的導入、組織変革管理の3つの要素のバランスが重要です。2025年現在、数多くの企業事例から導き出された成功パターンを体系化すると、以下の7つの要因が特に重要であることが明らかになっています。

1. 明確な目的設定と現実的な期待値管理

成功企業に共通するのは、生成AIを「魔法のツール」ではなく「業務効率化の手段」として位置づけていることです。具体的で測定可能な目標設定(作業時間20%短縮、文書作成工数50%削減など)により、導入効果を定量的に評価できる体制を構築しています。過度な期待による失望を回避し、段階的な成果拡大を前提とした計画策定が成功の基盤となります。

2. トップダウンとボトムアップの適切な組み合わせ

経営層の戦略的コミットメントと現場からの自発的な活用の両方が重要です。経営層はビジョン設定、予算確保、組織文化変革をリードし、現場は具体的な業務改善と実用的なノウハウ蓄積を担当する役割分担が効果的です。定期的な成果共有会や社内コンテストなどにより、組織全体での推進機運を維持することが重要です。

3. データ品質とガバナンス体制の確立

生成AIの効果は投入するデータの品質に大きく依存します。成功企業では、データクリーニング、分類、アクセス制御、更新プロセスなどの基盤整備に十分な時間と資源を投資しています。また、セキュリティポリシー、プライバシー保護、コンプライアンス対応を包含するガバナンス体制の早期確立により、拡張時のリスクを最小化しています。

4. 継続的な学習と改善の文化

AI技術の急速な発展に対応するため、組織全体での継続的学習能力が成功要因となります。定期的な研修プログラム、外部セミナーへの参加奨励、社内ナレッジシェアリング、失敗から学ぶポジティブな組織文化の構築により、変化への適応力を維持しています。

5. 適切な人材配置と専門チームの設置

生成AI導入には、技術理解、業務知識、変革推進スキルを持つ人材が不可欠です。成功企業では、AI専門チーム、現場推進担当者、経営層サポート要員などの明確な役割分担により、効率的な推進体制を構築しています。外部専門家の活用や、既存人材のリスキリングにも積極的に取り組んでいます。

6. 段階的拡張とリスク管理

完璧な計画よりも、小さく始めて継続的に改善していくアジャイルなアプローチが効果的です。PoC(概念実証)→パイロット導入→部分展開→全社展開という段階的なアプローチにより、各段階でのリスク評価と対策を実施し、失敗コストを最小化しながら成功確率を最大化しています。

7. 顧客価値と競争優位性への焦点

内部効率化だけでなく、顧客への価値提供と競争優位性の構築に生成AIを活用している企業が持続的な成功を収めています。新しいサービス開発、顧客体験の向上、市場での差別化などの外向きの価値創出により、投資対効果を最大化しています。

今すぐ始められる行動指針

生成AI・LLM活用を始めるための具体的なアクションプランを、導入段階別に整理します。重要なのは、完璧を求めず「まず始める」ことです。小さな成功体験を積み重ねることで、組織全体のAI活用能力を段階的に向上させることができます。

【第1週:基礎理解と環境準備】

まず無料版のChatGPT、Gemini、Claude.aiにアカウント登録し、基本的な操作方法を習得します。日常業務の中で「この作業はAIで効率化できそうか?」という視点を持ち、候補業務をリストアップします。同時に、社内のセキュリティポリシーやAI利用に関するガイドラインを確認し、適切な利用範囲を把握します。

【第2-4週:個人レベルでの実践】

文書作成支援、メール下書き作成、会議の議事録要約、アイデア出しなど、リスクの低い業務から実際に活用を開始します。この段階では完璧な成果を求めず、AIとの協働方法を学習することに重点を置きます。効果的だった活用方法や改善点を記録し、個人的なベストプラクティスを蓄積します。

【第1-3ヶ月:チーム・部門レベルでの展開】

個人での成功事例をチームメンバーと共有し、部門内での活用を推進します。チーム共通の課題(レポート作成、顧客対応、企画書作成など)に対してAIを活用し、集合知としてのノウハウを蓄積します。月次でのふりかえり会議を実施し、成果と課題を整理します。

【第3-6ヶ月:本格導入の検討と準備】

蓄積された成果を基に、有料版サービスの導入や専門ツールの検討を行います。ROI計算、リスク評価、導入範囲の設定などの詳細計画を策定し、経営層への提案準備を進めます。同時に、社内研修プログラムの設計やガバナンス体制の構築を開始します。

【第6ヶ月以降:戦略的活用と組織変革】

生成AIを単なる効率化ツールから、競争優位性の源泉として位置づけます。顧客価値向上、新サービス開発、業務プロセス革新などの戦略的活用により、組織全体のデジタル変革を推進します。継続的な改善と最新技術へのキャッチアップにより、持続的な競争力を構築します。

実践時の重要ポイント

・完璧を求めず、70%の品質で実行に移す

・失敗を恐れず、小さな実験を繰り返す

・成功事例を積極的に社内共有する

・セキュリティとコンプライアンスを最優先する

・従業員の不安や抵抗感に配慮した変革管理を行う

継続的学習のためのリソース

急速に進化するAI技術に対応するため、継続的な学習が不可欠です。情報収集から実践的スキル向上まで、体系的な学習リソースを活用することで、常に最新動向をキャッチアップし、競争力を維持することができます。

【公式情報源とドキュメント】

各AI企業の公式ブログと技術文書は最も信頼性の高い情報源です。OpenAI Blog、Google AI Blog、Anthropic Research、Microsoft AI Blog等を定期的にチェックし、新機能リリースや技術動向を把握します。また、API仕様書、ベストプラクティスガイド、利用規約の更新情報も重要な学習リソースとなります。

【業界レポートと市場分析】

IDC Japan、Gartner、Forrester、野村総合研究所、富士キメラ総研などの調査機関が発行するAI市場レポートにより、市場規模、成長予測、業界動向を把握できます。これらのレポートは戦略策定や投資判断の重要な参考資料となります。

【オンライン学習プラットフォーム】

Coursera、Udacity、edX、Udemyなどのプラットフォームで提供されるAI・機械学習コースにより、技術的理解を深めることができます。特に、「Generative AI for Business」「LLM Applications」「AI Ethics」などのビジネス向けコースが実用的です。

【実践コミュニティとイベント】

AI勉強会、ビジネス活用事例セミナー、開発者コミュニティへの参加により、実践的なノウハウと人的ネットワークを構築できます。「生成AI活用普及協会(GUGA)」「日本ディープラーニング協会」「AI・人工知能 Expo」などの団体・イベントが有用です。

【専門メディアとニュースサイト】

AI専門メディア(AINOW、Ledge.ai、AI-SCHOLAR等)や海外メディア(VentureBeat AI、TechCrunch AI等)により、最新ニュースと深い分析記事を定期的に収集します。RSS登録やニュースレター購読により、効率的な情報収集体制を構築します。

【実験・検証環境の構築】

継続的な学習には理論だけでなく実践が重要です。個人または組織での実験環境(サンドボックス環境)を構築し、新しいツールや手法を安全に試せる体制を整備します。失敗を許容する文化と、実験結果を組織的に蓄積・共有する仕組みが学習効果を最大化します。

【内部ナレッジマネジメント】

外部からの情報収集と並行して、組織内での知識蓄積と共有も重要です。社内Wiki、ナレッジベース、定期的な勉強会により、実践から得られた知見を組織資産として蓄積し、全社的な学習能力を向上させます。

総括:生成AI・LLM時代の企業戦略

2025年現在、生成AI・LLMは実験段階を脱し、実用的なビジネスツールとして定着しています。単なる業務効率化ツールを超えて、企業の競争力と革新力を決定づける戦略的資産としての側面が強まっています。

成功する企業の特徴は、AI技術を「導入する」のではなく「活用し続ける」組織能力を構築していることです。技術の急速な進歩に対応するため、継続的な学習、実験、改善を組織文化として根付かせ、変化への適応力を競争優位性の源泉としています。

一方で、技術的な可能性と現実的な制約のバランスを適切に判断することも重要です。法的リスク、倫理的配慮、セキュリティ要件、組織の受容性などを総合的に考慮し、責任あるAI活用を実践することが、持続可能な成功につながります。

2025年以降のAI技術発展は、さらなる加速が予想されます。AGI実現への技術的ブレークスルー、マルチモーダルAIの普及、AIエージェントの実用化など、新たな可能性が次々と現実化するでしょう。これらの変化を機会として捉え、自社の競争力向上と顧客価値創出に活用できる企業が、次の時代のリーダーとなることは間違いありません。

最後に、生成AI・LLM活用は技術的な取り組みである以前に、人と組織の変革プロジェクトであることを強調したいと思います。技術の導入と並行して、人材育成、組織文化の変革、新しい働き方の定着に取り組むことで、AI時代における持続的な競争優位性を構築することができるのです。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。